问禅宜丰

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

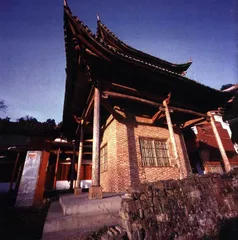

新修的普利寺

由南昌向西南,走320国道,至高安转向西行,不过两个多小时车程,就到了宜丰。宜丰又名新昌,自春秋战国起,此地便以“山川之胜,人物之盛,文章之富,甲于旁邑”而著称。先属吴,继属越,又属楚,秦时归九江郡,汉高祖六年后成为豫章郡中的建城县,自建制至今,宜丰已有1800余年历史。12月6日,我们一行六人,走进这个藏在赣西北红土丘陵中的古邑,走进它的历史。我们的目的地,是分别位于宜丰县城北郊和西郊的洞山与黄檗山,那里,是中国佛教禅宗五宗中现今仅存两宗——曹洞宗和临济宗——的祖庭所在。

洞山与曹洞宗创始人良价

来洞山之前,我临时抱佛脚地看了许多曹洞宗创始人良价的材料。书上说,良价生于会稽,弱冠之年辞母外出游方学道。与竹杖芒鞋相伴,良价曾遍游江西、安徽、湖北、湖南,是禅宗史上参访过最多名山高僧的禅师之一。直至年过半百,他方在洞山建寺说法,开宗立派,后人因之称他为洞山良价。

这些介绍,让我对洞山的山水先就有了向慕之心。是什么样的天地灵秀,才会让走遍万水千山的良价也为此驻足,并由此参悟出“众生诸佛不相侵,山自高兮水自深”的禅理来?

寄望过高,便易失望。走在通向普利禅寺的小径上,虽然四周古木参天,幽篁鸟语,却不觉有过人之处。当然,这和人为的破坏也有关系,千年前良价来此之时,洞山犹是“深山无路”的隐修之所,而如今,水泥路直通山顶,全无峰回路转之韵。

上山不远,就是逢渠桥。当年,良价涉水过葛溪,见到自己影子,电光火石间,突然悟到了心外无物的道理,当下作偈云:“切忌从他觅,迢迢与我疏;我今独自往,处处得逢渠;渠今正是我,我今不是渠;应须恁么会,方得契如如。”宋绍圣五年(1098年),同安张仲舒妻雷四十三娘与其子捐资在此建单拱石桥一座,县令钱鍪题写桥名,以纪念良价的“睹影逢渠”。到了这里,便入禅林境界,所行之处,在在皆有出典了。

从逢渠桥继续向上,左手小路通向木鱼石。石形似木鱼,敲击有木鱼声,因此得名。由此折返原路,溯溪水而上,没过多久,是有苏辙和明道彰禅师题诗的夜合石。相传,这两块石头分立山崖两侧,入夜关闭,鸡鸣方开。石畔有油盐井,可为山上僧众提供油盐,后有奸僧假做鸡鸣,诓开石门,盗卖油盐,此后便井干石开,徒留遗迹。这自是后人附会之说,我怀疑它的原型,是良价初上洞山偶遇隐士时两人的对答。隐士说,因见两泥牛相斗,遂得觅路进山。两块大石,或者便是所谓的“泥牛”?

从夜合石继续前行,过一小桥,便见山谷合抱中一片稻田。田地尽处,有寺俨然,正是普利寺。山门左首是传为良价手植的罗汉松。遥想当年,良价种松之时,题诗曰:“长长三尺余,郁郁覆芳草,不知何代人,得见此松老。”

普利寺原名广福寺,北宋末年方改用此名。据说当年规模极为宏大,有“精庐仿佛类天宫”之誉。元末毁于战乱,明末清初重修,但自道光年后,又复衰颓。如今的寺院,不久前刚修葺过,红漆新得很有些刺目。我们没多作停留,径直向后山走去。

一到后山良价禅师的墓塔前,来时不足之意,立时全都化为崇慕之情。

公元869年,良价逝于洞山。唐懿宗授以“悟本禅师”之号,敕建“慧觉宝塔”,这就是保存至今的“价祖塔”。塔高3.2米,两层塔座,底层六方,刻有忍冬花、如意草、万字和金钱图样。“文革”中,塔后山体塌方,将塔掩于土中,这才免遭破坏,当地多有称此为佛祖显灵者。

洞山久为禅林,山上历代僧释墓塔有上百座之多。在价祖塔之外,尚有牛形山塔林、红米锅塔林、夜合山塔林和中兴第一祖塔。依惯例,主持或比较出名的禅师才有资格单独立塔,而普通僧众,则只能在圆寂火化后,共葬于“普同塔”中。这些墓塔跨越唐宋元明清,形式随时代各有不同。千年来藏身于丛林中,少人问津,直到80年代,方始被人认识。

颇具讽刺意味的是,尽管中国是禅宗的发源地,而洞山又是曹洞宗的祖庭所在,它被世人发现,却多赖日本佛教界人士之力。当年良价在洞山传法,日本僧人瓦室能光从其学禅,此后,曹洞宗遂传入日本。千年至今,曹洞宗在中国大陆的修行者其实已经不多,反在日本和朝鲜大行其道,有信徒近千万。80年代初,日本佛教界人士通过考证,确定洞山为曹洞源起之地,纷纷前来参拜。经此之后,中国佛教界和洞山当地人才意识到这里的重要性。

然而,像中国的许多地方一样,对于“古洞云深”的洞山而言,被忽略固然是一种悲哀,被关注却也未必是好事。我一向不觉得保护就是一切如旧,墨守陈规,但看到有千年历史的石刻和墓碑上,用红油漆和极其拙劣的字迹胡乱勾出的碑文;听着当地文化局的人善意地向我们大讲良价和尚与铁拐李斗法的传说,却对禅宗和曹洞宗的源流缄默不语;走在糊在古老石径上、盖住虔诚的人们千年来用脚磨出石凹的水泥路面上;手持宜丰县做出的准备把洞山变成大众旅游热点的旅游规划……只觉无限悲凉。

黄檗山与临济宗创始人希运

到宜丰的第二天,我们去黄檗山。黄檗山本名鹫峰。据说,很久以前,一位云游的印度僧人来到此处,觉得山水绝似天竺国的鹫岭,遂以鹫峰名之。数百年后,百丈怀海的弟子希运奉师命来此修行。因他幼年在福州黄檗山出家,故将鹫峰改为黄檗山,建黄檗寺,号黄檗希运禅师。

希运是个很有意思的和尚。唐宣宗时当了宰相的裴休与他交情很好,他写过一首诗,说希运“额有圆珠七尺身”,听上去像武侠小说中的人物。有一次,裴休在寺中见到供奉的已圆寂高僧古德的遗像,问道:“遗像在此,古德在何处?”众僧面面相觑,希运却大喝一声“裴休!”随即抚掌大笑。裴休因此若有所悟。希运的大喝法被他的弟子义玄发扬光大,创出了以“当头棒喝”著称的临济宗。由此希运传法的黄檗山,也被后人奉为临济宗的祖庭。

我们的车一直开到山上,转过山角,是塔前村的几户人家和一片稻田。一条窄窄的石板路通向并不甚高的半山上。那里是希运禅师的墓塔所在。

塔名“断际禅师塔”,又名“运祖塔”或“广业塔”。“断际”是希运的皇帝弟子、唐宣宗李忱授给希运的谥号。身为唐宪宗第十三子的李忱,登基前为避祸全身,宁愿为僧云游四方,曾来到黄檗山,随希运学法。据说,二人一日同游,来到瀑布前,希运咏道:“千岩万壑不辞劳,远看方知出处高”,李忱立刻接道:“溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。”而断际二字,出自希运与弟子的对答:

“如何得不落阶级?”

“但终日吃饭,未曾咬着一粒米;终日行,未曾踏着一片地。与摩时,无人无我等相,终日不离一切事,不被诸境惑,方名自在人。念念不见一切相,莫认前后三际。前际无去,今际无住,后际无来,安然端坐,任运不拘,方名解脱。”

黄檗山上的墓塔为数不少,可惜被破坏得严重。走在山间,脚下不时露出断壁残垣,散落的石碑和塔亭。即使尚保存完好的墓塔,也面临威胁。山上遍生竹林,如无人清理,一个雨季过去,竹子就长到墓塔的台阶前来。近十几年,因经常有日本和韩国的僧人来此寻根访祖,县文化局和博物馆作了一些资料整理工作,但众多墓塔仍然没有专人负责看护。县上的工作重点,是山下的黄檗寺。

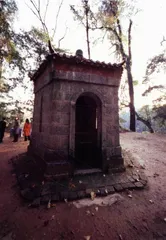

藏身于密林中的墓塔数以百计

价祖塔

逢渠桥

明代画家戴进所绘禅宗“六代祖师像”之一

沿石径下山,走过一座小小的石拱桥,同行的艺术家包泡忽然叫起来:“这是一千多年前的古道啊!”仔细打量,坚硬的花岗岩已经被磨出凹槽,许多石块沉到了两侧水田中,边角已变得极为圆润光滑。想当年,黄檗寺名闻天下,上山向希运学法的和尚常有上千人。希运认为,这些人中多数只为凑热闹,并非专心学禅,因此一日上堂时,挥舞禅杖,大喝着让众僧散去。一千多年来,络绎不绝的求法者都行走在这条小路上,怎不令水滴石穿,绳锯木断?

黄檗寺始建于唐代,明朝中叶被毁。崇祯年间重修过,光绪年又毁于火灾,仅存旁殿和观音阁。经过“文革”,旧日遗迹早已荡然无存。我们到得寺前,看到的是一个二层楼“指挥部”似的建筑,墙上写一个大大的佛字,很有点不伦不类。距黄檗新寺不远处,有一片大地基,据说是台湾人斥资千万,要在这里建禅院和别墅区,但因为某些原因停工了。寺院附近民居颇多,砌墙的砖头石块,依稀看得出取自古寺。在一户人家的菜园子里,一畦畦萝卜旁边,赫然是大殿的柱础。再走几步,是显然已有近千年历史的寺中古树,因虫蛀火焚,已死了半边。

如何拯救禅宗圣地

我们这一行人,包括当地政府官员、建筑师、艺术家和禅宗研究者,带队的是今年6月曾与100名国内企业家共同发布“阿拉善生态宣言”的宋军。不久前,宋军偶然来到宜丰,这里正面临覆灭的古建筑引起了他的注意。

宜丰县以北23公里处,天宝乡所在的天宝古镇,古有“小南京”之称,是一座规划极为周密的古城。在其鼎盛期,有三街六市,六座城门,十三第宅,四十八巷,四十八井,内外八景,牌坊宝塔,亭台楼阁。然而,古老而美丽的宅院正在被“千楼一面”的尖顶蓝窗马赛克外墙“小洋楼”所取代。宋军十分惋惜这些历史遗迹的消失,打算同当地政府合作,在留存古老宅院的基础上帮助开发旅游业。可再度来到宜丰后,洞山与黄檗山的现状,却让他觉得更加紧迫。

“天宝的民居虽然有特色,但并非独一无二。可是作为禅宗圣地的洞山、黄檗山,一旦被破坏,以后就很难再挽回。”宋军说。

这不是危言耸听。从黄檗山回来,与宜丰县一位主管官员聊天时,她便说,上山的路太难走,要修成水泥路,最好再把所有墓塔都迁到一处,方便游人参观。而且,在许多官员看来,重视洞山与黄檗山,就要加大招商引资的力度,大力开发旅游,不惜拆掉现有建筑,大搞基础建设,以后好收门票。

官员的想法,有他们自己的考虑。宜丰虽然物产丰富,是竹乡和猕猴桃之乡,但经济一直不甚发达,居民平均年收入不过千把元。县里急于寻求新的突破口,因此从外面引进了不少加工业企业,而旅游,也是他们看好的一个生财之道。2006年,一条高速公路将贯穿宜丰,这给官员们带来了希望:一旦路通了,江西省内和湖南的游客,都将滚滚而来。

不过,在一些专家看来,这只能是一厢情愿的美好梦想。

“如果仅从旅游资源的角度来看,那宜丰的条件就太一般了。”建筑师王永刚说。用包泡的话形容,“宜丰的旅游资源连省级都算不上,但它的文化资源是世界级的。”在他们看来,能够吸引人的,也只能是建立于博大精深的禅宗文化上的寻根访胜。对禅学颇有心得的谢与泽更认为,宜丰完全具备成为禅宗文化复兴运动中心的条件。

既然提到复兴,就会有一个破与立的关系。如今的洞山与黄檗山,已非一片净土,谁来在这个被涂画坏了的草稿上重起炉灶?

在天宝古镇里,我们曾逐家拜访仍住在古老宅院中的居民,发现了一个有趣现象。久居城市的我们对他们的大宅艳羡不已,住在里面的人,却都巴望多赚点钱好翻盖在我们眼中丑陋不堪的楼房。原因是,由于老房子建筑技术上的缺陷,它们的采光普遍不好,卧室即使白天也是黑洞洞的。厨房厕所的排水排污,居室的清洁取暖,都是令人头痛的问题。走马观花的游客对此没有切身之感,即使小住,也权当猎奇,但终年居住于其中的人,却不可能将其忽略。另外,维修老宅的成本相当高,远不如砖瓦和混凝土建成的房子经济耐用。

因此,王永刚认为,一味责备当地人,或一味责备政府的一些做法,都是不合适的。“从技术上,我们现在已经完全有可能在保留古建筑精髓的基础上,通过添加现代元素改善它的使用功能。不仅民居如此,寺庙建筑也可以如此。”

著名建筑师安藤忠雄设计的一系列教堂,就是最好的例子。从形式上,他的作品与传统的教堂有很大区别,但对神的力量的敬慕与崇拜,却从众多细节中完美的被体现出来。洞山与黄檗山的重新规划,需要的,正是一个像安藤忠雄这样的大师。

慧能

达摩

禅宗谱系图

达摩

禅宗始祖,相传为南印度人。南朝末年航海到广州,过金陵与梁武帝“说法不契”,话不投机,遂一苇渡江,北上洛阳。后到嵩山少林寺,“终日默然,面壁而坐”,历时九年。后遇慧可,授以《楞伽经》及心法,禅宗自此得以流传。

慧可

禅宗二祖,又名神光,河南武牢人。40岁时从达摩学禅,曾为求法而终夜立于雪中,“程门立雪”的故事便师法于此。此后又自断左臂,以示求道的诚心。师从达摩六年,自达摩西归后赴河南邺都说法,逝于隋开皇十三年。

僧璨

禅宗三祖,相传为江苏徐州人,慧可之徒。因为出家后恰逢周武帝灭佛,僧璨常年隐居,流传下来的资料极少。《景德传灯录》和《五灯会元》中载有据传为僧璨所作的《信心铭》,与《六祖坛经》并为禅宗要典。

道信

禅宗四祖,俗姓司马,世居河内,14岁师从僧璨学法。为了修禅,曾“摄心无寐,胁不至席者六十年”(六十年没躺下睡过觉)。相传唐太宗曾三度宣召道信赴长安,均被谢绝,第四次命使者传话,如不应旨,“取首来”。道信“引颈就刃,神色俨然”,传为佳话。

法融

禅宗牛头宗的创始人,江苏武进人,俗家姓韦,又名懒融。相传道信传衣钵与弘忍后,途经牛头山,见气象有异,访得在山中修行的法融。法融受道信指点后创立牛头宗,在唐初盛极一时,因门下禅师多与文人交好,对当时的文学影响甚大。

弘忍

禅宗五祖,东山法门的开创者。祖籍江西,7岁时便在双峰山道场跟随道信学禅。他与两个弟子神秀、慧能关于“菩提”与“明镜”的问答是最著名的禅宗公案。自弘忍起,禅宗的修持典籍,开始由达摩传下的《楞伽经》转为《金刚经》。

慧能

禅宗六祖,顿悟成佛说创始人。原为樵夫,24岁从弘忍修行,因“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”一偈得传五祖衣钵。为避祸曾隐居十五年,后因“风动幡动”之辩现身,在曹溪宝林寺说法三十年,著《六祖坛经》,是禅宗最重要的经典。

神秀

禅宗北宗的开创者,弘忍之徒。曾作偈语“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃”。后在江陵当阳山传法,公元700年被武则天迎至洛阳,在皇室的支持下,其法盛极一时,有“两京之间皆宗神秀”之说。但数传之后,便即断绝。

行思

慧能门下上座弟子,禅宗青原系的开山祖师,江西庐陵人。跟从慧能学法多年,慧能印证他已经得道后,命他“分化一方”,将禅宗传播到各地。后在吉州(今吉安)青原山静居寺说法,门下最著名的弟子为石头和尚希迁。

怀让

慧能弟子,禅宗南岳系的开山祖师。与他有关的一段著名公案是与马祖道一关于“磨砖成镜”的对话。当时马祖在南岳从怀让学法,终日坐禅。怀让于是取砖在石上磨,曰,磨砖既不能成镜,坐禅岂得成佛”,马祖因此而开悟。

曹洞宗

唐宣宗大中年间,良价禅师在江西宜丰洞山涉溪时悟道,从此中止云游,在这里宣扬他所悟得的心法。其弟子本寂得传心法后在曹山修行,后人遂将二人创立之宗派名为“曹洞宗”。曹洞宗创立伊始便传入日本和朝鲜,是日本最有影响力的教派。

云门宗

唐朝末年,文偃禅师在云门山创建光泰禅院,开云门一宗。云门宗崇尚机辩,经常以一字道破弟子参禅中的迷惑,因而有“云门一字关”,“云门三字禅”之称。“问:如何是佛?师云:干屎橛”这段著名的问答,便出于文偃及其弟子之口。

法眼宗

禅宗五家中最为晚出者是法眼宗,因创立者文益死后被南唐中主李璟谥为大法眼禅师而得名。法眼宗的禅诗非常有名,文益曾与李璟唱和,诗曰拥毳对芳丛,由来趣不同,发从今日白,花是去年红,艳冶随朝露,馨香逐晚风,何须待零落,然后始知空。

沩仰宗

自六祖慧能以下,南岳怀让传马祖道一,再传百丈怀海,再传沩山灵佑。灵佑及其弟子慧寂分别在沩山和仰山传法,成为一个宗派,即禅宗“一花五叶”中的沩仰宗。沩仰宗是禅宗南宗最早分出的一派,但数传之后,至宋代便已衰落。

临济宗

唐文宗开成年间,希运禅师主持江西宜丰黄檗寺说法。其弟子义玄学法三十三年后、前往河北镇州(今正定)建临济院,创立临济宗。临济宗以“当头棒喝”而著称。自唐以后信徒遍及天下,有“临天下”之名,为禅宗五家目前仅存的两家之一。