日本怎样影响了中国

作者:蔡伟

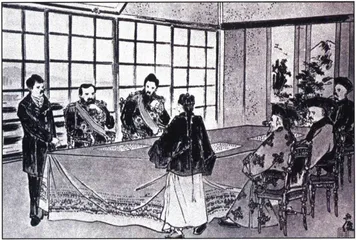

甲午战争失败后,清政府被迫割让台湾给日本

甲午战败:改变近代中国命运

“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”——梁启超

1874年在中国近代的纷纭历史中是个不那么让人记得住的年分。那一年,日本舰队以琉球船民事件为由入侵台湾。清政府派沈葆桢带舰入台交涉退兵,近代中日双方的第一次正面冲突就这样发生。

“夫日本乃东洋一小国耳,新习西洋兵法,仅购铁甲船二只,竟敢借端发难……”当时无论是清朝大学士文祥还是清政府,没有人重视日本在军事上的赌徒心态。然而腐败的帝国最终被数百年来孜孜以求征服大陆的日本人击败,北洋水师的全军覆没,中国首次完败于日本,其影响力全然改变上千年来中日两国关系的全部,并至今延续未绝。

对于战败的清政府,日本在武力的威胁下提出了极为苛刻的条件。为了防止西方列强的干涉,日本首相伊藤博文要求日本外务部门,不得向任何第三国透露日本政府的媾和条件。当时日本大藏省的目标是10亿两白银“巨额之偿金”,而日军本部的目标则是“占有金州半岛(辽东半岛)、山东半岛、澎湖列岛、台湾和舟山群岛之一部分”。部分在野党则要求“割让吉林、盛京、黑龙江三省及台湾。中日两国之通商条约须订凌驾欧洲各国之条件……”这些条件连日本人自己都觉得惊讶,但是当日本通过破译李鸿章和清政府联络的密电后,了解到清政府失去继续作战决心,对于停战条件寸步不让。

日本最终迫使清政府签订了《马关条约》。

日本要求的赔偿军费、赎辽费和威海卫日军守备费合计高达23150万两白银,而中国当时的财政收入为8890万两白银。为此清政府被迫向英、德、法、俄借债60000余两白银。日本外务大臣井上馨兴奋地说:“一想到35000万日元滚滚而来,无论政府或私人都顿觉无比的富裕。”

甲午战争对于中国的一个重大而被忽略的影响,便是彻底改变了中国在日本人心中的地位。与清王朝的震惊相比,甲午战争对于日本人的震动绝不亚于中国。1882年11月18日,日本自由党机关报《自由新闻》公布了一项调查结果:“据1881年11月的调查,我国海军舰船仅有24艘,而清国大小舰船共有60艘之多。”而在1885年,当北洋水师的定远和镇远两舰访日后,日本举国震惊。虽然此前日本已经主动开始挑战中国在亚洲的领袖地位,但壬午兵变和甲申事变中,日本无论在武力还是外交上都未能撼动朝鲜的宗主国中国。当时山县有朋提出了以对华战争为目标的军备扩充计划要求,指出:“今若不恢复我邦尚武之遗风,扩张陆海军,以我帝国拟一大铁舰向四方展现实力,并以刚毅勇敢之精神运转之,则尝轻侮我邦之附近直接外患(中国),必将乘我之弊。”然而就连日本人也没想到,仅仅在十余年后就彻底在军事上击溃中国。

“二战”结束后有日本人右翼学者反省日本侵华战争与甲午战争的不同时,痛陈日本并未认识到甲午战争后中国的变化:甲午战胜的日本一战让清政府失去继续作战的信心,不得不被迫品尝前所未有的屈辱;而日本侵华战争初期的巨大胜利,却并未让尚看不到国际援助的中国投降。如此反思,显现许多日本人至今没有认识到日本的侵略性,但无可否认,甲午战争对于双方的巨大影响,实在暗藏在民族心理的最深处而难以估量。

1894年11月21日,日军对旅顺发动总攻,清军十多座炮台失守,旅顺失陷

1904年9月,日军从日本运来18门大口径榴弹炮,用于攻击俄国军队

日俄战争:东北沦陷的开端

甲午战争后,对于中国人急切地试图向日本学习的心情,当代日本学者狭间直树这样描绘:“(中国人)所表现出来的对日本的天真烂漫的依赖心情与后来历史的发展相对照,简直不可思议。这说明,在日清战争到义和团运动这段时间是一个幸福的共同幻想的时代。”

即便这个所谓“共同幻想”的时代真的存在,那么它几乎从一开始就结束了。当俄罗斯以义和团为借口向中国东北出兵后,日本立刻开始了对东北的军事行动,而这一行动日本早已准备多年。为的是将中国东北置于自己的占领之下。

以日本独协大学教授中村粲为代表的日本右翼至今将日俄战争辩解为“收复满洲”。“针对俄罗斯的南下,有决心、有勇气进行战斗的只有日本一个国家。”中村粲说,“如此看来,如果我国当时不站出来,那么日俄就不会发生战争。是日本首次将俄罗斯势力从朝鲜,从南满洲驱逐出去。中国人不是凭借自己的力量,而是借助于日本人的手收复了满洲。”

中国是否真的“借助于日本人的手收复了满洲”?根据1905年9月5日签订日俄《朴次茅斯和约》,将旅顺、大连地区和中东铁路长春以南支线的租借权转让给日本,朝鲜和中国东北南部划为日本势力范围,库页岛北纬50度以南地区割让给日本。俄国势力从此退居中国东北北部。而清廷从这场战争开始后声称所谓“中立”之时,就早已丧失了主权和尊严。

甲午海战前日本虽然有福泽谕吉的“脱亚论”诞生,但甲午战争的失败让曾经被认为是影响到日本的儒家学说和其来源国中国的地位一落千丈,威信丧尽。日本近代“脱亚论”的奠基人福泽谕吉对于日本与中国和亚洲的关系曾说道:“世界各国相对峙,其势如禽兽之相食,若食者为文明国人,被食者为不文明之国,则我日本将加入食者之列而与文明国共求良饵欤?”抑或“与数千年来始终不振之亚洲古国为伍,共守古风而为文明国之人所食?”以白鸟库吉和津田左右吉为代表的日本思想界甚至开始否认中国文明对日本文化产生过影响的理论,日本在此后对华战争中的残暴开始有了心理上的基础。

中华民族的觉醒正是在《马关条约》签订之后。孙中山成立了兴中会,提出驱除鞑虏、恢复中华、创立合众政府的纲领。康有为、梁启超发起了公车上书,提出拒和、迁都、变法、练兵的口号。开始了变法维新的尝试。甲午战争的失败甚至让许多寻求强国之道的中国人开始将学习的目光投向日本。

从袁世凯到张作霖——日本寻求在中国代理人的努力

20世纪中国的第一场胜利,也许是作为“一战”的战胜国而获得。然而战胜的中国迎来的却是战败国的耻辱。这全然是因为日本的威胁和逼迫。在永无满足却又备受西方列强干涉的形势下,日本耐心地用一种新的方式寻求在中国的全面利益——寻求在中国的代理人。

袁世凯

从“一战”刚爆发,日本就开始侵占德国所霸占的中国胶州湾和胶济铁路。作为日本选择的第一个代理人,日本在许诺支持他称帝的条件下提出了“二十一条”。然而和日本未来犯下的许多错误一样,过分的胃口是个错误的战略——“二十一条”不但激发了中国全国的反抗,还引起了西方列强的警惕。

“(《二十一条》)绝对称不上是新的权益要求。”中村粲认为,“日本只是在巩固日本人赖以生存的权益,而不是为了国家的扩张和安全。我想日本人大体上是领土欲望很小的民族。不过,由于国土和资源的匮乏,因此才向其他国家提出了保证日本人生存的权益要求。”对于《二十一条》所提出要求,“它既没提领土要求,也没提驻兵权要求。而只是日本人为了生存,要求有权在南满洲租借土地,从事工商业、农业活动,进行旅游和生活”。而对于日本要求将所谓的满洲铁路租借期和辽东半岛的租借权双双延长到99年,日本右翼认为“这些要求并不算过分”。

段祺瑞

1916年袁世凯死后,北洋政权落入段祺瑞手中。在欧洲战争激烈的年代,西方列强无力东顾,日本开始用金钱和武器扶植段祺瑞,实现独霸中国的野心。日本懂得,如果让中国对德国宣战,它在山东的权益在法律上将处于不利的地位。事实上,后来北洋政府在美国的压力下于1917年8月对德国宣战后,宣布“所有以前我国与德奥两国订立之条约和同协约及其他国际条款国际协定属于中德、中奥间之关系者,悉依据国际公法及管理一律废止”。如此一来,德国过去在山东之权益,以及日本接收德国在山东的一切权益自然“回复于领土之主权国”。

然而日本通过与段祺瑞政府签订了“西原借款”,出卖了胶州湾和胶济铁路,最终让日本篡取了山东。为了将山东问题写入《凡尔赛合约》,日本向西方列强作出妥协,声明:“日本的政策是将山东半岛归还中国的主权之下。”然而《日本外交文书》大正三年第3册上记载了1914年8月,也就是日本即将占领山东前夕,日本外相加藤致小幡驻华公使的电文,“鉴于各种关系,帝国政府不能做将胶州统一归还给中国之保证”。中国的北方开始支离破碎。

张作霖

段祺瑞在1920年直皖战争失败后,日本开始扶植打败段祺瑞的奉系军阀张作霖。此前在辛亥革命后,日本军部开始执行满蒙独立运动,试图将蒙古和东北脱离中国,然而最后均告失败。日本和张作霖的接近,日本政府当时的内阁首相原敬在日记里这样写道:“张是想靠日本伸张实力,而我们在东三省的发展需要好好对待张。我们的利益是不谋而合的。”

从“征服满蒙”到“征服支那”——日本干涉中国统一的起始

1927年的《田中奏折》虽然有真伪之辨,但是这并非是细枝末节。被认为是《田中奏折》中宣扬的“如欲征服支那,必先征服满蒙;如欲征服世界,必先征服支那”,早已在日本的实际行动中被不折不扣地执行。

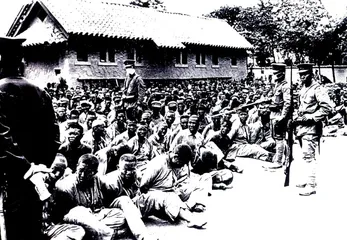

1926年是日本的大正15年。为了讨伐张作霖,统一中国南北,蒋介石开始了北伐。1928年,国民革命军进占济南,日本借口保护日侨出兵干涉。5月3日,凶残杀害国民政府山东特派交涉员蔡公时等17名外交人员,进而强占全城,恣意杀戮中国士兵和市民近万人,制造了济南“五三惨案”。

“……满洲已近在眼前。换言之,北伐的最后阶段稍有不慎就会扩展到满洲。”这是日本阻止北伐制造“五三惨案”的真实目的。国民革民军统一全国的努力不得不半途而废。然而日本因为对于张作霖的不满而在1928年将其炸死。对于“北伐的最后阶段发生了炸死张作霖事件。”日本的解释是:“张作霖进入满洲最终会威胁到满洲的瓶颈和安全,河本大佐因此炸死了张作霖。”然而日本人的过分贪婪和急不可待,却迫使张学良毅然“易帜”。1928年6月9日,北伐军进入北京。除了中国东北,中国基本上接受了国民政府的领导,通过和平手段实现了北伐未能实现的全国统一。

1931年的“九一八事变”,日军在无法通过政治手段分裂中国后,采取了分裂和直接占领中国的军事行动。关东军在5天内占领了辽宁和吉林,两个月内东三省全部沦陷。第二年日本挟持溥仪成立满洲国。按照《日满议定书》,满洲国被称为“根据居民意思而自由成立的独立国家”,但议定书却确定了日本在东北的一切特权。日本人终于通过“征服满蒙”,实现了“征服支那”的第一步。

1915年5月25日,“二十一条”签字时中日代表合影

1928年,济南“五三惨案”中被日军俘虏的中国北伐军士兵

八年抗战:空前浩劫和民族精神的重振

“大东亚战争(日本右翼对日本侵华战争的说法)是日本和美国围绕着中国的抗争,这种形式的战争并非起源于幕府时代遥远的过去,而是始于日俄战争的末期。”这种老调重弹的“拯救中国论”中,见不到丝毫“耻”文化的痕迹。“美国对北支那既无知又不关心。英国也是这样,但英国和美国对于金融资本集中的上海却很关心,对北支那的乡村不感兴趣。然而日本则不同。日本对朝鲜很关心,对与朝鲜接壤的南满洲和内蒙古很感兴趣,同样,对于与其毗邻的北支那也很关心。”

“七七事变”爆发后,日本试图3个月内灭亡中国的想法,倒的确让人回忆起甲午战争的历史。而日军试图征服整个中国的战略目的,与半个世纪前小川又次于1887年撰写了《清国征讨策案》几乎没有太大的改变。日军在占领东北后南下,同时在上海登陆,自东向西对中国进行夹击。

1941年9月6日,日本昭和16年,日本召开御前会议,作出了“帝国国策执行要领”的决定,简单地说,就是日本在谈判的同时做好和美国开展的准备。日本天皇慢条斯理的读起了明治天皇写的诗词:“四方之海,皆同胞……”

日本学者认为,这表达了裕仁像明治天皇那样希望和平的意愿。对于日本入侵中国和东南亚国家,他们这样解释:“日本向东南亚出兵,目的并不是为了占领和统治那里的国家。……日本从未想过要因此而使亚洲变为战场。日本始终希望用和平手段来实现。……美国、英国、荷兰、中国这些国家依靠ABCD包围圈,对日本实行经济上的封锁,日本为了摆脱这种封锁,为了自存自卫,才向东南亚的资源地带出兵。”

对于战争的目的,今天的日本右翼势力是这样认为的:“对于日俄战争,日本帮助中国从俄罗斯手里夺取了满洲。对于东南亚,他认为日本统治南方导致了东南亚全部独立。”“如果没有那场战争,那么自德川时代初期开始的西方长达300年的殖民统治,将会继续下去,人们仍会生活在奴隶般的和平之中。……与通过战争付出牺牲获得独立,这两者之间那一个更好呢?我们想就这一点反问东南亚人。”“这是一场命运之战,同时也是使命之战。”“日本出色地完成了自己的使命”。

然而令日本始料不及的是,中国此次却显示出了前所未有的抵抗决心。从1937年到1945年的8年中,除西藏、西康、新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、四川外,我国其他省份皆遭日军铁蹄蹂躏,伤亡人数达3500多万,直接和间接财产损失共达5620多亿美元。但八年抗战,中国终于赢得了中日百多年来对日本的首次胜利。

当一位日本人战后与一位苏联军人纠缠于所谓俄国的威胁和日本的抗争时,他回忆道,那个苏联人抛出一句,“可是,我们赢了”。他反思道,“如果感到悔恨,就赢一次看”。是的,赢得胜利。这也许是八年抗战惟一未被我们咀嚼的价值。