陈家山矿难连绵

作者:三联生活周刊(文 / 王家耀)

一批批来自各地增援的抢险救护人员轮班下井救援

爆炸:166条生命逝去

12月1日上午,陈家山煤矿矿井口200米外的大院,几百名矿工家属无言,站立在寒风中。4天来,他们一直在等待亲人归来。

前一天晚上至凌晨,陈家山煤矿大雨瓢泼。雨后,天阴,寒气逼人,气温为零摄氏度左右。凌晨2时许,陈家山矿难首批2l具遇难矿工遗体升井。当天上午,陕西省煤炭工业局局长霍世昌在新闻发布会上说:“在高瓦斯和一氧化碳共存的环境里,井下工人已无生存可能。”于是,所有的等待都失去了意义。

陈家山煤矿是铜川矿务局所属八九个煤矿中年产量最大的一个,设计年产量为150万吨。该煤矿是煤、油、气共生,水、火、瓦斯自然灾害严重的高瓦斯矿井。煤层有自燃发火危险,发火温度为33.6摄氏度,发火期为3至6个月,最短24天,煤尘爆炸指数为35.42%。

2004年全矿奋斗目标为原煤生产180万吨,至矿难发生前,该矿已生产原煤200万吨。矿工们本以为今年会是个好年景,煤价远高于往年,产量又大增,年底一定可以多分些奖金。

“也就是几秒钟的时间,整个矿井的模样全变了。”马长生是皮带班的一名矿工,在陈家山煤矿职工医院住院部二楼的病房内,41岁的马长生因一氧化碳中毒正接受治疗。他是爆炸发生后第一批逃出的矿工,爆炸后,心有余悸的马长生整晚睡不着觉。

马长生负责操作运送原煤的皮带,他所在的皮带班距大巷仅1000多米。当时离换班还有一个多小时,就听很闷一声“轰”响,工作室摇晃了两下,也就两三秒时间,烟尘从底下涌上来,什么都看不见了。烟尘使马长生头部发晕,他和同事撒腿就跑,可平时只要五六分钟就能通过的巷道,这次他却花了20多分钟。“那哪叫跑啊,连走都算不上。我手脚并用,连滚带爬,好不容易才到了大巷口。”

马长生当时和其他八九个人登上了爆炸后开往地面的第一趟车,“车都开出很远了,也没有一个人回头”。

逃过鬼门关的38岁矿工张树林说,当时他在距离大巷2000米左右的巷道内,就听一声闷响,烟尘就涌了过来,一股滚烫的气流把他掀倒在地,他用手捂住了鼻子,之后就什么都不知道了。

昏迷的张树林被救援人员摇醒时,整个矿井已一片漆黑。张树林说他除了头晕,没有任何感觉。和张树林一样,姜勇、石坑战等大多数幸存者是在失去知觉后被救出的。陈家山煤矿调度中心设有监视器,通过监视器可以观察到井下各作业区的状况。瓦斯爆炸瞬间,监视器中的大部分成了黑屏。信号中断后,指挥中心与井下失去了联系。

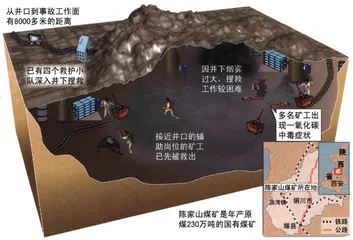

陈家山煤矿矿工们上班分三班倒,上午8点到下午16点一班,下午16点至晚上24点一班,凌晨零点至上午8点一班。爆炸发生在当天上午7时10分。当时在井下工作的矿工共有293人,其中有1个综采队、3个综掘队、1个掘进队。整个工作巷道有8000米,矿工往返一次要3~4个小时,爆炸发生距矿井口8000余米处的415工作面。

矿难还原示意图

11月28日7时10分发生矿难,7时30分第一支搜救队队长秦海涛带领7名搜救队员下井搜救并监测气体。秦海涛只知道415工作面发生灾难,事故原因未知。从大巷到第一斜坡时,秦海涛发现煤尘较大,这是瓦斯爆炸的迹象。到了平巷,搜救队遇到了两名伤员,伤员告诉他们,井下发生了瓦斯爆炸。随着下井越深,煤尘就越大。

“先救活的!”秦海涛给队员布置任务。很快,他们在第二斜坡遇到6名矿工,4人受伤,2人死亡。在这里,搜救队员们已明显感到空气稀薄,经测试发现进风量只有正常的40%。秦海涛安排4名队员将伤员送出去,其他3人继续前进,他到区段变电室打电话向井下救灾基地汇报。

赶到变电室,秦海涛发现电话早已被炸飞,他在这里又发现了6具尸体和2名伤员。秦海涛把伤员救出后,返回井口找到电话打给指挥部,汇报发生了瓦斯爆炸。

爆炸发生后,127名矿工通过各种方式获救,获救矿工主要是接近井口辅助岗位上的矿工,其中部分矿工出现一氧化碳中毒症状,部分矿工被烧伤。

爆炸的必然与偶然

陈家山煤矿年设计产量为150万吨,今年以来,煤价一路飙升,2月份,煤矿招聘了一批农民合同工,同时对通风系统、提升系统进行了改造,开足马力生产。

9月底,陈家山煤矿提前完成了铜川矿务局下达的180万任务。有媒体报道称,“此后,铜川矿务局再次下达任务,年底前完成220万吨,奖励矿领导25~40万元现金。正是在这种诱惑下,矿领导在明知井下存有安全隐患的情况下,仍然逼矿工下井”。12月1日,陕西省煤炭管理局局长霍世昌称,这种传言有误,陈家山煤矿领导年收入不超过9万元。但记者在采访中,数次听到铜川矿务局工作人员的说法,“多挖煤,多赚钱”。

目前惟一一名获救的415工作面的工作人员王克修曾经在爆炸发生前检测到瓦斯超标,并作了汇报,但没有反应。

王克修说,11月28日凌晨零时他下井,每隔两小时检测415工作面高位巷的气体浓度是否超标,并返回灌浆巷用电话向调度室汇报。当天凌晨2时许,他在高位巷检测发现一氧化碳和沼气的含量超标,其中一氧化碳“单零”(即百分之零点零几),比“双零二四”(即0.0024%)的标准高很多,氧气含量也接近最低标准。向调度室汇报后,王克修守在电话旁等待指示,但电话没有响起。

此后4时许和6时许,王克修的两次检测数据都显示一氧化碳与沼气超标,但接到报告的调度室仍无动于衷,直到发生瓦斯爆炸。

据王克修回忆,早在爆炸发生的前几天,他就已经检测到与415工作面相连的高位巷的一氧化碳与沼气含量超标,并作了汇报,但没有引起重视。

与王克修一样,瓦斯检验员丁爱国在爆炸发生前几天也检测到了瓦斯含量超标。11月20日。丁爱国检测到井下瓦斯含量数值忽高忽低,最高时达10%。按照《煤矿安全规范》规定,采风回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1%,就必须停止工作,撤出人员。丁爱国当天就将情况报到了矿上,但无人理会。一些了解井下情况的矿工拒绝下井,但迫于矿上的处罚压力,矿工们又下井了。

11月23日上午,丁爱国继续下井检测瓦斯。从矿井口走到位于巷道8000米处的415工作面差不多需要两小时。丁爱国顺着综采支架一步步往深处走,当他走到第80号综采支架时,火苗扑射而出。丁爱国第一时间拉响了警报,矿工们及时撤出。8小时后,火势被控制住。按常理,工作面发生火情,就应该封闭。但11月24日早上8点,415工作面复工了。

救援队使用可以稀释一氧化碳的化学制剂,希望可以加快救援工作的进展

15名运出地面的遇难矿工遗体放在废弃的煤气站搭建的临时帐篷中

那些被改变的家庭

三年前,陈家山煤矿曾经发生过一次瓦斯爆炸,38名矿工失去了生命。那场灾难的阴影此前一直笼罩着煤矿。“11·28”事故后,矿工们再提起三年前的那场爆炸显得多少有些冷漠,“和这次比起来,上次只不过是小矿难”。

矿难后的陈家山煤矿一片萧条。铜川警方在通往煤矿的弯弯曲曲山路上设置了关卡。一路上很少能见到运煤车,呼啸而过的多是警车和急救车。

几十名警察手拉手把住了通往矿井口的通道,伤心欲绝的家属数次欲闯过人墙。11月28日早上,吴晓艳冲过了封锁线,还差100米就接近井口时,被警察拉了回来,她昏倒了。

24岁的吴晓艳是一个1岁半男孩的母亲。她49岁的父亲吴贤民、29岁的丈夫高新宏那天都在井下。爆炸发生时候,吴晓艳还没有起床,她只记得前一天晚上很冷,丈夫拎了一件棉衣就走了。11月30日下午,哭得数次晕厥的吴晓艳被亲戚强拉回家。

这是个贫寒的家。三间正房,偌大的院子显得空空落落。没有大门,几根木柱竖在门口充当了门神,低矮的土墙,和周围邻居家的院子比起来显得尤其破落。

吴晓艳是家中的老大,母亲1994年就去世了,兄妹5人全靠父亲下井挖煤养活。四个妹妹、一个弟弟中,有三个尚未成年,最小的弟弟只有8岁。丈夫和父亲的突然离去,给了她双重打击,三天来,吴晓艳惟一做的就是抱着一岁半的孩子不停地哭。

李娜则在这次矿难中失去了丈夫和哥哥。

爆炸一瞬间,100多个家庭破碎。整座矿山笼罩在悲哀中。矿上本来就有很多孤儿寡母,这次又多了几百个,怎么活?按矿上的规定,矿工死后,妻子和孩子可以得到一定的抚恤金。但妻子一旦改嫁,则不能再领取抚恤金。陈家山煤矿的现状是,寡妇特别多,却很少有改嫁。

“改嫁,就没有了抚恤金,男人再靠不住,怎么办?”李洁(化名)的丈夫在三年前的矿难中遇难。这个从河南嫁过来的女人,带着6岁的儿子,靠506元的抚恤金在矿区维系生活。

矿难之后的四次爆炸

“井下很可能发生二次瓦斯爆炸。下去不知道还能不能上来,我已经写好了遗书。”12月1日晚20点,矿工张少奇接到通知,当晚22点下井救援。这个40多岁的汉子在井下工作了十几年,那个寒冷的夜晚,在记者住宿的小旅馆里,昏黄的日光灯下,他声音哽咽,“166个兄弟,就这样没了!”

20点40分,不得不走了。“这是我的手机号码,正常情况下,明天早上七八点钟我应该回来,如果打不通,就是我没有回来。”张少奇匆匆地离去,下井。

陕西省煤炭管理局局长霍世昌在此前的新闻发布会上称,“11·28”瓦斯爆炸事故后,陈家山煤矿井下主要通风设施全部破坏,有害气体大量涌出。据初步分析,井下还有火区存在,稍有不慎,随时有可能出现二次事故。

12月2日中午11点,记者拨打张少奇的手机,提示关机。当天(2日)3时25分、6时15分、7时40分、10时53分,陈家山煤矿井下先后发生4次新的爆炸事故,所幸正在井下抢险的61人全部安全升井。

12月3日中午,记者得知,张少奇头部受伤,吸入微量一氧化碳,正在陈家山煤矿职工医院接受治疗。

矿工的得已与不得已

记者 王家耀

“21岁那年开始下井,20多年了,有两次差点死在井下!”陈家山煤矿灭火队防尘班班长李彬说这话时候,仰头,双眼一动不动地盯着天花板,“不下井怎么生活?不下井我们还能干什么?”

在“11·28”矿难中,李彬因为轮休,幸运地躲过了死神。他的手下,防尘班矿工——王志刚及另外16名矿工则长埋在了井下。

封闭的煤矿

“不下井还能干什么?”这是陈家山煤矿矿工20多年来一直苦苦思索的问题。陈家山煤矿位于铜川市耀州区,耀州区矿产资源丰富,储量大,是陕西省重要能源建材基地之一。境内煤炭探明储量达8468万吨。全区约有五六家煤矿,陈家山煤矿1978年投产后,迅速发展成为耀州区所有煤矿中年产量最大的一个,目前有矿工3449名。

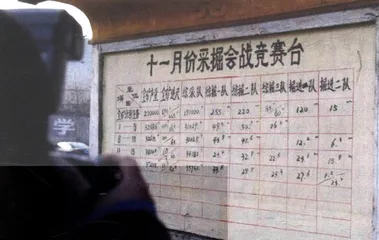

矿井张贴的“工作计划”

整座煤矿方圆大约有几十公里,四周是绵延不绝的山峰。顺着陡峭弯曲的山路南行七八十公里就是耀州区政府所在地,陈家山煤矿有长途客车通往耀州区,每天约有五六班,班车不按时间发车,上满人就走,大概一个半小时可以到达耀州城。一路上除了几个加油站、小饭馆外,全是山地。不大的耀州城是当地最繁华的、最具都市气息的城市。

从陈家山煤矿南门进去,一直到最北面,大约有3公里。煤矿周围还是煤矿,没有任何附属配套企业。按照李彬的说法,除了挖煤,什么都干不了。

和全国多数煤矿一样,陈家山煤矿虽小,但五脏俱全,是一个典型的小社会。一条南北走向的河经过矿区,河东侧为矿区,河西侧为庙弯镇农村。河宽约20米,有潺潺流水,每隔1公里会有一座小桥连接南北。

河东侧居住的多数是正式矿工,十几栋略显破旧的四层红色砖楼里住了3400多名矿工和1万多名家属。河西侧居住的是庙弯镇农民,散布在山坡上的低矮平房是他们的栖息地。河南、安徽等外来打工者则在河两侧都有居住区。农民工和外地工均被称为农民合同工。

男人下井,女人照顾孩子,操持家务,20多年来一直是陈家山煤矿的传统。李彬自嘲说,他的老婆一辈子大部分时间都呆在煤矿,操持家务,几乎就没出过煤矿,到过最远的地方就是耀州城。煤矿周围缺少打工的机会,和李彬的老婆一样,煤矿上多数女人没有文化、没有“关系”,只能“吃白饭”。养家糊口的重任全都担在男人肩上。

少数精明有“关系、门路”的矿工家属会在河两岸散布的娱乐中心、电影院、商店、饭店、旅馆、商铺谋一份差,也有一些矿工家属会在河边摆个摊,卖些小商品,赚钱贴补家用。

简陋的宿舍就是矿工们的家

无奈的矿工

“有本事的在地面干,没本事的下井。”按照这一说法,李彬应该属于没本事的。1980年,21岁的他开始下井挖煤。矿上的小事故是经常有,第一个月就有事故煤墙倒塌,将他埋得只露出头。幸运的是,他拼命用肩膀顶开松散的煤粉,挣脱出来。很多矿工没有这么幸运,李彬说,他就见过一个工友被埋在煤层下,挖出来时,已经停止了呼吸。1988年,一次更大的灾难袭击了李彬。井下用于支撑煤层的高压柱松动了,横在高压柱上的棚户梁飞出来,击中了正在忙碌的李彬头部,当时他就昏了过去。在医院呆了整整两个月,伤好后,李彬又下井了。

“下井危险很大,矿工们都知道,可不下井又怎么办?”要吃喝穿住,要走亲访友,孩子要上学,所有的一切都需要钱。一天不下井,不但不赚钱,还要被倒扣钱。46岁的李彬惟一的希望就是能够平安熬到退休。“外出打工,不行。那么多年轻有文化的都找不到工作,别说我们了。”

陈家山多数矿工家都有两到三个孩子。34岁的矿工李少伟有一男一女两个孩子。这个朴实的汉子说起下矿的危险,只是摆手——19岁就开始下井,经历过数次灾难,根本觉不出什么了。“和你们在楼房里上班一样,没有什么特别的。”他的妻子在一边默默看着丈夫,时不时地插上一两句话:“每天快到下班时间,我就早早让孩子出去接他!晚上再晚也一定等他回来再睡。”李少伟则努力表现出无所谓的样子。

对于拿多少钱,李少伟没有确切的记忆,他印象深刻的是矿上总是扣钱。细心的妻子告诉记者,年景好时,李少伟一个月可以拿1000元左右的工资,大部分时候只能拿六七百元。每个月要上27个班(国家规定矿工是18个班),每个班8小时,从来没有节假日,也没有奖金。李家女孩上四年级,男孩上一年级,每年的学费加上零花钱要四五千元,再加上一家人的生活费,房租等,一年到头,省吃俭用挣的钱还花不到年尾。

失地的农民

除了正式矿工,陈家山煤矿还有一个特殊群体——农民合同工。农民合同工有两部分,一是陕西本地人,一是河南、安徽等地外来务工者。“11·28”矿难166名遇难矿工中,109名是陕西本地人,48人是耀州区人。而耀州区人中多数又是与煤矿一河之隔的庙弯镇农民。

没有了土地,没有文化,除了下井从事体力劳动,似乎没有更好的出路。面对记者的采访,当地农民并不愿多说,生活已经这样了,说又有什么用?庙弯镇有八个行政村,大约有5000多村民,曾经有土地两万多亩。后来陈家山煤矿迅速崛起,征用了庙弯镇大量土地,用于建房、建煤矿医院,但如何补偿一直是个问题。12月1日,土地补偿问题再次被提出来。

43岁的矿工老吴是庙弯镇走马村人,老吴每年农闲时都要下井,下井收入成了其家庭收入主要来源。“11·28”事故中,老吴脸部被烧伤,走马村则有12名矿工遇难,5名矿工重伤。躺在医院的病床上,突如其来的灾难、生活的重压让这个中年男子看起来饱经风霜。

老吴给记者算了一笔账,村里每人有1亩地,一年两季种小麦和玉米。山地贫瘠,小麦亩产只有200多斤,市价0.8元/斤。一亩小麦麦种要花50元,两袋化肥约需70元,再加上请人用拖拉机犁地,打麦、交公粮的成本,一亩小麦的收入基本所剩无几。老吴一家5口人种了3亩小麦,年头到年尾只能解决温饱问题。家中所有的花销都要依靠下井挖煤的收入。

每个月八九百元甚至1000元的收入对当地农民来说是个很大的数字,矿山离家又近,农忙时还能照顾家庭,因此下井挖煤成了当地农民的首选。在这种情况下,劳动力多的家庭明显富裕。

由于贫困,多数农民工的孩子上完小学或初中就辍学在家,只有极少数20岁左右的年轻小伙子会外出打工,但没有文化,赚的钱也只够养活自己,根本无法贴补家用。

多数年轻人等到了一定年龄,就开始下井,父辈的故事又开始在他们身上演绎。

4年的涨价对一个国有煤矿的诱惑

记者 贾冬婷

煤价的一路飙升,不仅诱惑着私有煤矿矿主们,也让转型中的国有煤矿面临抉择

走在被悲痛和萧索笼罩的矿区,记者注意到一块“11月采煤竞赛台告示牌”,各队产量记录定格在事故发生前一周,通过依旧清晰的数字,可以想象当日热火朝天的赶工场面。

公开的说法是,陈家山煤矿党政正职每人每年基本年薪、效益年薪、安全奖励,加起来每年最多可拿到9万元。但据矿上一位综采队队长对记者透露,“远不止这个数。如果超额完成任务,矿长可以拿到10万元左右的效益奖金”。

“无利不赶早”,一位矿工家属说,采出的煤供不应求,到矿务局销售公司来买煤的人“排了几里长呢”。根据现在的煤价,每吨煤可以卖到200多块钱,陈家山煤矿每个月都要生产22万吨煤,算下来,每月营业额可达四五千万元。

在陈家山煤矿工作了几十年的灭火队副队长王耀轩的记忆里,这几年煤价的飙升同时伴随着产量增长。“今年,矿上采出的煤的价格从年初的100多卖到年底的200块钱,产量达200多万吨;去年,煤价在90块钱左右浮动,产量164万吨;2001、2002年,煤能卖到70多块钱,年产量120万吨左右。”

煤价上涨带来的利润诱惑着煤炭产业链的各个环节。铜川矿务局下属7个煤矿,主要向陕西渭河火力发电站供应,陈家山作为其中最大的矿,要承担1/3的任务。每月,省煤炭总公司给铜川矿务局下达产量硬指标,矿务局再将任务派发给各煤矿,并掌控着煤的销售权。

“生产”总伴随着“安全”的考验。王耀轩清晰记得三年前发生在同一个矿井下的那场灾难。2001年4月12日,由于职工违章操作,带电检修,导致38人在瓦斯爆炸中死亡。“至于一两人的伤亡事故,更是每年都有。”王耀轩介绍说,矿上负责安全的部门包括“一通三防”,即通风队、防水队、防瓦斯队、防火队。但随着这几年煤价的上涨,产量逐年增长,开采的硬件设备投入也在增加,但安全方面却没有相应幅度的提升。

“就设备条件来看,今年的年产量能否达到220万吨?能,甚至240万吨都能。但问题是,推采的大幅度增加,给后面‘一通三防’工作造成了难度。如果说推采70米,产量100多万吨,安全完全可以保证。但现在一下子推采170米,进度太快,‘一通三防’跟不上了。”

总说要“安全生产”,但“安全”与“生产”往往是矛盾的。在矿区处处可见的“安全第一”的标语下,“生产”仍是真正的第一要素。

“如果完全按照安全规程要求,一般是不会发生大的事故的。瓦斯爆炸有两个条件,一是瓦斯超限,二是遇到明火。遇到瓦斯超限报警就应该停产,但有时停下来也没出什么事,于是有些矿就心存侥幸继续生产,一次次下来,突然间哪一次达到明火,就出事了。”煤炭科学研究院刘永对记者分析说,“安全指标和产量指标要兼顾,但又是矛盾的,煤矿往往就在这种可能发生的安全事故和停产带来的损失之间权衡。今年以来煤价一直在上涨,需求也不断增加,绝大多数煤矿都在高负荷生产。”

事实上,煤价正在节节攀升。1997年至2000年,煤价在低谷中徘徊了4年,2001年开始恢复性上涨,且涨幅逐年提高。2003年上半年,国有及国有重点煤炭企业商品煤平均售价同比上涨5.15%,而今年1至6月,这一涨幅达到12.3%。

4年来,煤价的一路飙升,不仅诱惑着私有煤矿矿主们,也让转型中的国有煤矿面临抉择。国家安全生产监督管理局官员称,约1/3的国有煤矿生产负荷已经过重。而在我国,采煤仍然是一个高危行业,稍有松懈就会发生事故,一旦超负荷运转,更是势如累卵。

以往,由于层层转包,安全责任不明,矿难频发于私营小煤窑,国有煤矿一直作为安全的标志,被排除在灾难之外。但自从2002年6月,黑龙江鸡西煤矿124人死亡的特大瓦斯爆炸事故开始,矿难阴影也笼罩在国有煤矿之上。今年10月20日,河南大平煤矿特大瓦斯爆炸事故,148人死亡,加上此次166人死亡的陈家山矿难,更加深了人们对国有煤矿的质疑。

事实上,近些年,国有煤矿、私有煤矿的界限已经在逐渐消除。据调查,很多国有煤矿都已经专卖或者转包给了私人,而现存的国有煤矿,像陈家山煤矿,也转为了股份公司,其产量与利润密不可分。在煤价上涨的诱惑下,煤矿管理者追逐低成本的经济利润,而外部缺乏监管和处罚制度,已成为国有煤矿必须面对的安全隐患。