话题:卢浮宫“下放”

作者:曾焱(文 / 曾焱)

英国人丹·布朗一部《达芬奇密码》,令卢浮宫博物馆今年的热度飙升到了其他同行望尘莫及的地步,任何风吹草动都是全球新闻。长达半年的“选秀”之后,法国北部小城朗斯(Lens)获得了卢浮宫二号馆址的落地权利,喜不自禁,觉得抢到了一把金钥匙。消息11月29日由法国总理亲自宣布,并且秉承法国人一向的传统,将扩址工程用“艺术品权力下放”这样的玄妙概念包装起来。

醉翁之意

卢浮宫在密特朗总统任期内曾进行过一次大的扩充,展出面积从原来的7万增加到15万平方米,接待能力也翻了两倍最高突破600万人次,已经排在世界第一。但据说仍然有将近1/3的馆藏难以登堂入室,特别是那15000幅藏画,普通观众能够看到的不到5000幅。卢浮宫从法国大革命期间开馆至今,有些珍藏估计从来没有见过天日,而看过全部馆藏的人恐怕也数不出几个,这才有了“艺术品集中营”的戏谑之说。在巴黎之外再建一座卢浮宫,这个想法是前任馆长雅克·阿亚贡2004年初提出来的,声明是为了回应平民大众的心愿,改变巴黎独霸法国文化精华的不平衡状态。新的卢浮宫分馆展示面积计划在16000平方米左右,可以展出的作品数量在500到600件之间,由巴黎卢浮宫提供,每两三年更换一次。落选的几个城市,亚眠有法国最大的13世纪老教堂,阿拉斯是罗伯斯庇尔的故乡,加来港以偷渡客闻名,瓦朗谢纳是省府,都比朗斯名气大,但没有朗斯穷。2002年世界杯足球赛上法国输给塞内加尔,很多球迷这才知道了有朗斯这个城市,因为塞内加尔的主力几乎全部效力于朗斯俱乐部踢法甲,除此之外这个城市也就乏善可陈了。据说在提供给中央政府的“竞选”呈文里,朗斯市长可怜巴巴地诉苦:朗斯人总要到邻居城市去才能有文化或者历史的东西可看,但邻居们从来不到朗斯来,因为实在没有什么可看的。哭穷是没面子的事情,但恰恰对了上面的胃口。法国政府指望借卢浮宫分馆工程给经济衰落的旧工业区打一针强心剂,博物馆吸引游客又要考虑到地理位置和交通方便,朗斯两条都不缺。从整个欧洲范围看,朗斯所在的北部-加莱大区比巴黎更加中心:从该区最大的城市里尔乘高速列车TGV,到巴黎50分钟,到布鲁塞尔半个小时,到伦敦两个小时。里尔已经有了“欧洲文化首都”的美誉,法国第二大博物馆和数所著名大学都在那里,不需要用卢浮宫来锦上添花,好事这才落到了最不幸的“深受经济和社会变动冲击”的朗斯头上。据报道,分馆的投资总额加上年运作费用接近一亿欧元,朗斯市只需要承担其中不到20%的比例,其余60%由北部-加莱大区想办法筹措,20%归欧洲基金承担。所以会有一些博物馆专家在某艺术网站上面议论,政府建立第二座卢浮宫博物馆的真实目的倒不是为了满足展示艺术品的需要,而是经济的需要。西班牙小镇比尔堡借力纽约古根海姆博物馆致富的先例太有诱惑力了。

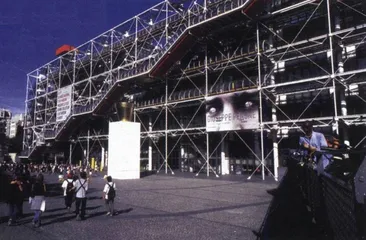

蓬皮杜艺术中心计划2007年将分馆开到法德边境的梅斯市

古根海姆模式

古根海姆博物馆(Guggenheim Museum)原址位于曼哈顿第五大道,面对中央公园,由于它奇怪的倒螺旋型外观,成了纽约的地标之一。现在这个著名的私人现代艺术博物馆已经变成了博物馆托拉斯,如果加上网络博物馆,全球目前有了五个古根海姆:纽约主馆,拉斯维加斯馆,西班牙比尔堡(Bilbao)馆,意大利威尼斯佩吉馆,德国柏林馆。香港馆正在建设之中,地址选在西九龙区,巴西里约热内卢建馆计划也进入日程。博物馆奠基人所罗门·R·古根海姆家族为瑞士裔,19世纪在美国采矿发迹,20世纪二三十年代开始私人收藏,1959年正式建成博物馆对公众开放。大约在20世纪70年代,古根海姆博物馆开始用经营跨国公司的方式来打理博物馆,古根海姆基金会成立之后,在全球范围内择址建馆,扩张速度惊人,家家财源滚滚,业内人士称为“古根海姆模式”。

位于纽约曼哈顿第五大道的古根海姆博物馆

比尔堡馆是古根海姆迄今最成功的运作。小镇位于西班牙北部巴斯克地区,用来建馆的那块地是废弃工业区,周围被平民住宅环绕。著名建筑师弗兰克·盖瑞(Frank Gehry)化腐朽为神奇,让这个没落之地变成了世界上最有魅力的观光点之一。主体建筑为不规则单元体,错位、倾斜、分割,外观曲线流动,在钛金属的覆盖下散发出美丽的金属光泽,比纽约主馆的螺旋形状更加不可思议,建筑物本身就成了该馆的经典藏品。盖瑞的杰作,加上纽约古根海姆的丰富收藏,使得半死不活的比尔堡突然变成了西班牙的明星城市:比尔堡因为古根海姆分馆财政收入超过6亿美元,增加5000个就业岗位,第一年就全部收回1亿美元投资。这样的经济神话自然令各个国家垂涎三尺。古根海姆现任馆长汤姆斯·克伦斯(Thoms Krens)比前几任更有野心和眼光。他接管以后的大手笔,除了比尔堡,还在同一年将柏林银行说动,利用该银行原有的5万件藏品共建古根海姆柏林分馆,几年后又动议将威尼斯佩吉馆的展览场地扩大到和纽约主馆同等面积,这样同一个展览便能够分别在主馆和分馆巡展,节省了预算和管理费用。威尼斯政府有比尔堡的致富经在前,当然全力配合,将面对圣马可教堂的海关大楼黄金地段拱手奉上,明年就能正式启用。

法国和英国虽然还保持着矜持,没有让古根海姆落地本土,但是各大博物馆已经沉不住气了,扩馆计划相继出台,从全国走向全球。伦敦泰德画廊除了在本市扩充,在利物浦也建了新馆。法国罗丹博物馆和巴西巴夷亚州的萨尔瓦多市达成初步协议,蓬皮杜艺术中心计划2007年将分馆开到法德边境的梅斯市,对中国香港也很有兴趣。媒体评价,他们都传染了古根海姆的扩张病。蓬皮杜中心的负责人虽然有些醋意地表示古根海姆“这个机构更多的是倚仗它的运营方式,而并非它的藏品”,但还是非常积极地仿效着对方。他们为梅斯新馆址请了在欧洲有盛誉的日本建筑设计师Shigeru Ban,将馆址选在一个废弃的火车站上,很有效颦比尔堡的嫌疑。新馆面积据说也在万米以上,其中有6000平方米的展厅,可以用来展示巴黎馆因为过于狭促而无法外挂的巨幅作品,比如毕加索的名作《游行》,该画作在50年里只和观众见过十次面。蓬皮杜中心还和卢浮宫结成同盟,表示不愿再像从前那样不考虑商业利益,顺从法国政府的公共文化政策,将自己的藏品无偿或低价借给外省博物馆展览;也不会再进行文化扶贫,到北部那些没落的城市去免费举办大型展览。卢浮宫曾经将德拉克鲁瓦的《自由引导人民》借给斯特拉斯堡博物馆六个月之久,一直心里不很痛快。这些大型国家博物馆要求更多的自主权,卢浮宫“下放”工程被视为一个开端,从上到下都喜滋滋的。

打破地域界限之后,各个国家博物馆之间的合作也变得亲密起来。蓬皮杜中心梅斯分馆将和比利时布鲁塞尔博物馆以及德国的Sarrebruck博物馆建立长期关系,互相交换一些展览,同时它和马德里的索非亚皇后博物馆、意大利的罗马现代艺术博物馆也有合同关系。这一切都不能不说是古根海姆模式的辐射。