被隔绝的一代

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 吴琪)

北京第一中级人民法院审理四少年绑架杀人案

杀手和人质

北京人民警察学院政治理论教研部高锋将四个参与绑架杀人的少年归为“人际的异常小群”——他们不喜欢读书,不愿意打工,三五成群在一块晃荡。他们在违法与违规之间徘徊,不稳定地纠合在一起,只要某一天早上醒来,准备作案了,就向罪犯的角色转变了。四个少年向杀手转变的这一天是2004年4月20日。

因绑架罪被判无期徒刑的马小平(化名)是四个人中最年长的,动手那天,距离他18岁成人还有100多天。马小平的妈妈还记得那段时间天气都挺好,晚上她回家在小区口附近碰到马小平,“我就问他你嘛去呀,他说跟保安要了一块纸,去西边解手”。

认定“这孩子听话着呢”的马母当时并不知道,马小平心里装着一件大事,他的辩护人北京市义方律师事务所律师张平说,四个人蓄谋了相当一段时间实施绑架,用了大概20多天决定如何选择犯罪地点,列人质名单,如何分钱等等,甚至还进行了实地考察,在这一点上已经有明显的成年化倾向。

不过选择这一天是个巧合。北京市检察院第一分院书记员周莉宁说,他们最初确定的是两三个小孩,这些小孩子成为目标的理由是,他们在贵族学校上学,家住在干部楼里,这些在当时还未成年的马小平们看来已经是有钱人的标志。不过这几个选定的目标后来都未能如愿——不是家长看得紧开车来接,就是没有更好的动手时机。

在亦庄镇内中学不多,这里的实验中学是惟一的贵族学校,学校新盖的校舍有红褐色漂亮的外立面,映衬着校区内绿草茵茵,校门外停着家长们接送孩子的小车。校教导主任张德本说,这是当地惟一一所民办学校,2万元的赞助费就把一些工薪阶层家庭挡在门外。

被害的人质小雨(化名)是2001年招的第一届学生,老师印象中他学习和智力水平都一般,但无疑是个老实本分的学生。4月20日晚上他和其他同学一样下了晚自习,在20点30分下课铃后走出校门。

小雨的出现对计划一直无法实施的几个人来说无疑是个转机,而最初只有小雨的小学同学北禾(化名)知道小雨的价值。张平说,从犯罪来说,马小平、北禾几个人虽然不分主次,但北禾最早提出了绑架的想法。北禾很快出现在小雨面前,几个人向亦庄镇的星岛嘉园方向走去。

小雨同班同学小孙是最后一个看到小雨的人,这个有点淘气的男孩那天放学后就被家人开车接走了,在路上透过车窗他看到小雨与三个男的一起走,其中一个人是北禾。北禾个子不高,尤其和1.80米身高体壮的小雨走在一起就更显矮小。小孙当时还与小雨打了个招呼,“他后来和我说他当时还想用车捎小雨一段路”,张德本说。

从学校门口走到小雨被害的星岛嘉园附近空地,距离也不过两公里,穿过南北向的中心街道,走过马小平等都曾念过书的亦庄小学,就到了西北角的住宅楼边。

北京市第一中级人民法院审理认定,马小平、北禾、尹伊(化名)分别携带电线、尖刀等作案工具,将小雨骗至位于星岛嘉园莱茵河畔居民小区北侧一僻静处,马小平用木棍将小雨击倒后,北禾、尹伊用电线、腰带猛勒小雨的颈部,致小雨机械性窒息死亡。

有一个被忽略的细节是,比马小平等人都要高出很多的小雨遇袭后曾哀求他们,说有什么事可以商量,但他们丝毫不为所动,周莉宁说他们是典型的少年犯罪,极端残忍,没有任何顾虑,面对法官也敢做敢当。高峰说未成年人实施犯罪行为心狠手辣,没有怜悯心、不会产生动摇。这些孩子犯罪欲望更大,往往超过正常的职业犯罪,所谓职业罪犯讲究“饭要一口一口地吃,路要一步一步地走”。

公安大学犯罪心理学专家李玫瑾接受采访时谈到她和尹伊的对话:我问他为什么会做到杀人这一步,为什么没有行为的界限,他说:“已经走到跟前了,不杀不行,大家又都是熟人(和被害者),互相认识,一勒一勒就没气了。”李玫瑾说他们非常符合青少年犯罪的特点,冲动、盲目。

从见到小雨到杀害他,整个过程都简单迅速,没有任何插曲。尸体被埋在莱茵河畔居民小区北侧150米拆迁地的干沟内,甚至不能算是完全的荒凉之处:西边100米就是五环路,东北方是拆迁中的房屋。

小雨被害的地方几乎是亦庄变迁的一个展示场,马小平的家在富源里,是星岛嘉园对面的居民小区,是普通的居民楼。星岛嘉园一带则是错落有致的褐色洋房,类似的高档住宅社区“卡尔生活馆”、“东晶国际公寓”都相距不远,赤裸裸地张扬着财富。再远一些是还未及变动的农村,就在三四年前,几个杀手和人质小雨都在这里过着纯粹的农民生活。然后他们突然间就进入到城市生活中。北京市恒城律师事务所律师仇臻是尹伊的辩护人,他说这里的城市化进程过快,整个是一个原子裂变般的过程,过去是一样的穷,现在是不一样的富,而有些人一夜暴富。

小雨的爸爸在4月21日凌晨接到电话,家里的电话响了两次,电话来自同一个男子,“称小雨在他们手中并索要人民币150万元”。150万元的确定有一种说法是,最初的数额是300万,但对于钱没有确切概念的几个“绑匪”而言,他们也担心要得过多反遭拒付,就降为150万。不能确证的说法是,小雨家住的干部楼是免费给的房子,家里人在亦庄北边给他买了一套150万元的房子。

法院认定马小平、北禾、尹伊多次通过电话向小雨的亲属索要人民币150万元,未逞。后来马小平、北禾、尹伊纠集被告人田森将尸体掩埋,将小雨的物品烧毁。田森被卷进来并非偶然,亦庄在改造过程中,有些农民手中的房子不止一套,田森就以住不惯新房为由自己住着一套房子,成为几个人商量绑架相关事宜的场所。

张平说他们采取的勒索方式是用201卡在公用电话亭向事主勒索。这个作案手段很快被公安部门掌握,便在公用电话亭附近守候。4月22日晚20点左右,马小平、北禾、尹伊被抓。21点30分,年龄最小的尹伊首先供述绑架杀人并毁灭证据的犯罪事实。

按照他们的计划,张平说,钱要由亦庄的立交桥扔下来,他们选择的地点是在立交桥下的土坡接钱。开发区面积不大,城市没有公园,因此他们认定比较安静安全的地方就是立交桥。所谓的立交桥不过是穿越开发区中心的高架桥。在大桥没有完全建好前,向南延伸的路段人迹较少,一条东西向的小桥旁尽是土坡,桥的另一头就是农村在搬迁前的荒凉景象了。

作案的动机是为钱,而周莉宁说他们的家庭都不算贫穷,这是一种他们自认的“缺钱”。得到钱后他们的目的就是一个“玩”,对于这些还不成熟的孩子来讲,他们甚至想不出具体的要怎么“玩”。

为了玩付出一条人命代价后,更激起人们焦虑的是他们在法庭上的笑容。11月11日当一中院以绑架罪,判处马小平、北禾无期徒刑,判处尹伊有期徒刑15年,以包庇罪,判处田森有期徒刑两年时,他们因为逃过死刑“相视而笑”。

周莉宁和这四个少年有过接触,她说在她的印象中,几个人都很文静,他们看起来既不像农村孩子也不像城市里的孩子,“既没有农村的闭塞也没有城市的精明”,他们的经历都写在脸上,而他们的内心已经难以有人了解。

无论是少年杀手还是被害的小雨,他们都是这个社会变迁中所付出的代价。

四少年画像

李玫瑾与四个孩子都有不到十分钟的交谈,她的基本感受是尹伊在四个孩子中心理最为健康。他说他和马小平关系很好,马小平平时总是照着他,有什么事也为他担着,尹伊很讲这种哥们义气,这在某种程度上也说明他重情义。

马小平性格比较复杂,家里把他给惯坏了,所以他想做什么就做什么。感觉四个人中他最成熟,在作案策划、事后对后果的严重性认识上成熟一些。他现在意识到给被害人家庭带来的伤害,还是有些震动,在作案前,只想到钱和被害人,现在倒是比较后悔。

北禾存在心理问题,心理不够健全。在家庭中得不到完整的父爱,这种残缺会使他对家庭抵触,在外面寻找同伴和安慰。北禾小的时候曾经受人欺负,他爸爸为了让他不受欺负,就送他上武术学校学习。结果孩子有能力后就开始欺负别人。

田森是里面比较小的一个,也比较简单,盲从性大,也没什么自己独立的想法。

家庭角色的缺失

在人类经验交织的网络中,家庭是孩子获得经验的最重要一个环节

马小平的故事

马小平的妈妈用衣服袖子大把地抹着眼泪,她始终不能接受善良本分的孩子去做了那么“恶意”的事情。在和记者对话的过程中,她不是埋怨别人带坏了马小平,就是后悔晚生了他几年,后来又心惊地发现“是不是我给孩子的名字起错了?”

马小平生下来报独生子女时的名字是四个字,父母的姓放在一起,名字叫“单一”,这是马父起的名字,意思简单明了,只有这一个孩子。马母事后知道则改为现在的名字,她说马小平出生那一年是和平年。

孩子的好集中在小时候,或者说妈妈更了解小学四年级之前的马小平。她说,这孩子脑子特别聪明,三四岁时候,我们家盖房子,暂时寄居在别人家里,他自己玩游戏,用沙土修小水沟,用纸做成小船在水沟里划,一旁的大爷就夸这个孩子“能玩出道道来”。从小周围邻居逗他,问他长大干什么,他都是响亮地回答:“开飞机”,或者“当科学家”。

在以功利教育主导的社会中,学习成绩直接决定孩子的生活。马小平那一段时间的生活充满了阳光。他妈妈现在回忆起来还有些自豪:这孩子原来学习起来接受很快,别的几个属虎的小孩在学前班呆了两年,但我们家孩子学得快,他只呆了一年老师就建议他上小学。马小平的邻居也记得他刚上学时学习成绩在全班一般都能排在前五名。变故先是出现在马母身上,她回忆说:孩子上小学二三年级时候,我的身体出了大毛病,“在医学上已经判了死刑”,我连续做了三次化疗,抽了两次骨髓,腿肿得像水桶,有三年卧床不起。孩子的爸爸在石景山上班,每天披星戴月,顾不上家里。这孩子就特别懂事,每天放学一回家,先倒掉我旁边的屎尿盆,然后把我要吃的药分开放在不同盒子里,让我吃。那时候我没法照顾他,他大多数时间在姥姥家呆着,回家后忙着做作业,也顾不上做别的事。

直到现在住上了楼房,姥姥家依然是家庭聚会的主要场所,过去在富源庄里住在一个大院里,现在隔着一栋楼。马小平的姥姥腿脚利落,大口骂着粗话。马小平的姥爷得了老年痴呆症,得病前是个有些粗暴地溺爱孩子的姥爷。他说一有别人家孩子来找马小平,他就全部给骂走。有人认为马小平家里人一味认为自家孩子好,别的孩子都坏。马小平家人说:“马小平从小就没什么玩伴,来家里找他的更少,有孩子来也基本被他姥爷骂走了,怕他出去学坏。”

富源里小区在亦庄已是最不起眼的建筑,居住着大批拆迁户

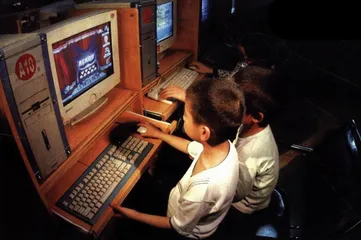

出乎家人意料,马小平走出好孩子的轨道不是因为另外的坏孩子,而是电子游戏。马母说:孩子上到小学五年级开始旷课,家里一开始也不知道,他还是每天上学的时间背着书包出门,放学按时回来。后来老师跟家里联系,才知道他根本没去学校,上游戏厅玩电子游戏去了。

马小平的妈妈那时候已经开始能下床走路了,她找了一个照顾性质的工作,坐在那一个月能拿几百块钱。因为治病借了几万块,马母急着上班想早点挣钱把债还完。马小平这时开始成为一个牵绊。有一次他没做完作业,早上去上学前被马母发现了,“这没完成作业上什么学,我气得一把把他的书包掀到房顶的棚子上去了,他就跟我抢,后来哭着去找姥爷,他姥爷过来把东西一点点捡回来。马母说:这孩子不上学也不行呀,于是早上他上学,我就在后边跟着他。但是我腿脚不好,走着走着在前面的孩子就没影了。我为了管他,钱也不挣了,专门一年跟着他,我老跟孩子说,‘好歹咱们也得小学毕业呀’。”

在村上,马母一家是大户人家,加之马小平的舅舅大大小小是村上干部,马小平姥姥家不算是平民阶层,而马母则被村民称为村里的“姑奶奶”。马母的厉害在她对马小平迷恋游艺机时有过表现,她说,“我查出那个网吧就找过去说,以后再让我们孩子在这里,就不是我去法院告你而是你到法院告我了”。结果是马小平果然没再在这家网吧出现,他的行动更隐蔽了。

马母心目中的马小平一直是那个睡觉离了窝就睡不着,上厕所都要叫上人,开着门看着他才行的怯怯的小男孩,夏天还要穿两个短裤才出门。马母说马小平的善良,“小时候我们给他买冰棍的钱他见到要饭的就都给他们了,觉得他们太可怜”。

沉默的父亲

马小平的辩护人张平说在代理第一被告马小平的案子期间,马父从来没有出过面。在采访过程中,关于马父的信息被提及的只有一点:他每月有400元低保、待岗。

田森的辩护人北京市三维律师事务所张福江印象中这孩子性格有点拧,开始张福江以为田森没有父亲,后来开庭时他父亲匆匆来了一趟,“整个过程中他父亲和我一句话都没说,只是点了一下头”。

李玫瑾说这四个孩子有一个共同点,就是他们和父亲的交流极少。“父亲是孩子的社会榜样,母亲更多的是生活抚养。很多成功的人都深受父亲的影响,但是这些孩子和父亲的交流是很残缺的。”

北禾是四个人中家庭最为动荡的。北禾的姥爷说,北禾的爸爸妈妈上中学就认识了,两个人十六七岁就谈恋爱,谈了七八年后在1987年结婚,第二年就有了北禾。1998年北禾10岁时父母离婚。10岁的孩子判给了父亲,北禾姥爷发现,孩子对离婚后的父母都有些冷漠,“实际上他对他们都不满,他爸找了一个东北女的,他妈后来也找了一个,他就经常两头跑”。村民说北禾这孩子经常惹些事非,他的逻辑相当于一种报复——有时候说就是惹给他父母看的。

从某种角度上说,四个孩子的父母在孩子成长期也面对着社会变迁,他们自身在艰难适应中已经没有能力更多地顾及下一代。亦庄中学教导主任王主任说,亦庄原来就是纯粹的农村,后来开发区占地农民搬迁,失地的冲突很大,闹了很长时间,失地的农民成为一个社会问题。随着搬迁,农民突然富裕起来——当地人介绍说,当时的政策是房换房,所以农民有个两三套住房并不新鲜。加上当时政府给了补偿,按人头每人四五万元,农民手里一下子有了钱。过去有地农民不需要特殊的生存技能,失地后在社会中找到自己的位置就成为问题。在法院判决书上登记的四个少年父母的工作情况都是若干年前的,其间频繁的变动使得很少有人能掌握他们去向。

父母作为一个完整整体出现的是尹伊。尹伊妈妈说孩子头脑特别单纯,不喜欢惹事,但缺乏判断力,“有时候他回来跟我们谈在外边碰到的事,我们就觉得他脑子里少根筋。他跟马小平交往,也是冲着义气,我们特别反对。”“他爸爸问他,‘你为什么老跟着他,是他打你了还是什么呀,你怕他什么呀?’可我们也没办法一天24小时跟着他。”

尹伊也不爱上学,对读书没兴趣,尹伊妈妈说:他老是跟我说,“妈,我初一没学好,初二更听不懂了”。我们当时为了把他和他隔离开,不让他们来往,特地把尹伊送到外地念初中,想换一个环境,不要跟不安分的入学坏了。这所中学采取的是封闭式教育,我们每周五下午去接他,周日晚上再送回去,想着孩子也没什么机会认识坏人。这所学校学的课本跟以前学校不一样,我们又重新买了书,尹伊说这里学得更深,他更难跟上。我看他也没办法,就说,那实在不行,我们就先在家呆一年再说。

担心孩子学坏,尹伊父亲采用了“棒打出孝子”的方法。有邻居甚至讲,尹伊爸过去曾把他捆在树上打,后来是尹伊姥爷怕打出事来,翻墙跳到院子里才把孩子抱出来。这一点虽然不能确证,但是尹伊的辩护人仇臻说,为了不让尹伊与马小平来往,“尹伊爸爸说他有一次差点连马小平一起打了”。

为了怕尹伊学坏,尹伊母亲说,“他爸爸把他锁在家里两个月,我每天中午回去给孩子做饭,老是打电话回家,盯紧着孩子。最后他爸爸说,还是要孩子自己认识到跟哪些人交往,我们老锁着也不是办法,就让他偶尔出去玩一下。我们平时对孩子管教特别严,孩子长这么大没有离开过我,他惟一的一次没有回家过夜,我打电话到派出所,就听到他出事了”。

高锋说这四个少年属于“潜伏性的社会危险系带”,主要组成部分一是城市里不喜欢读书的孩子。有的来自下岗家庭,不想通过自己的努力奋斗,而羡慕别人的好生活,也有少数富裕家庭的孩子。二是知识青年的孩子重返城市。他们希望过大城市的生活,往往回到大城市后先寄居在亲戚家里,但是由于不习惯当地生活,自己又缺乏谋生技能,很多无法和亲戚融合,最后寄生在城市的车站码头、哥们儿家里,成为犯罪的易感人群。三是进城打工农民的孩子。有的孩子看到父母生活艰难,羡慕富裕的生活,就采取犯罪手段。

这些社会化过程残缺的少年失去了家庭提供的第一层空间,他们有的只是碎片式的现实感。

亦庄还在城市化的进程中

集体教育的出局者

李玫瑾认为这个案子显示出学校教育的缺陷:对待特殊孩子没有特殊教育。这些孩子都不愿意上学,都有逃学经历,在离开学校后完全放任自流。对一个未成年人而言,如果他既失去了学校控制,也失去家庭控制,就变得相当危险,“这就好比驾校让学员没有参加考试就上路了,这些马路杀手很有可能就会变成社会杀手”

孤独的一代人

马小平的妈妈脑海中不能忘却的一幕是:该上课时候马小平却一个人坐在地上,耷拉着脑袋,书包放在一旁的地上,那么一个孤独的孩子。

马母将之归于学校的“排挤”。她说,我见孩子那样就急了,拉起孩子去找校长,结果班主任就是不让孩子进教室,还冲着校长说,“今天我谁的面子也不给”。孩子虽然老是旷课,但他也有自尊心呀,老师当着那么多人的面推推搡搡,多伤孩子的心呀。那天晚上回去后,孩子心里特别不好受,我也看着不舒服,也开始有些同情他,但还是跟孩子谈心,“我们总得小学毕业”。但是孩子以后更厌学,更不愿意提学校的事。我跟校长提过几次要换班,都没答应。

马小平的同学说得相对客观,他说,在学校里除了尹伊外,三个孩子都不知道蹲了多少班,尹伊没蹲过班但是换了好几个学校,这样的孩子成绩不好,总被老师叫到办公室去,自然就自卑,而频繁地调班换环境,也使得他们没有固定的好朋友,最后这样一群被抛在集体之外的孤独者自然就走到一起。

马小平所在的亦庄中心小学李副校长说,学校是集体性育人,对她而言,全校1000个左右的学生,能记住的学生只有两类:极优秀的和极差的。

混过小学毕业的马小平最终在初中坚持一年就不上了,马母说,初一夏天升初二的考试马小平有两科没考,“他说他捅台球去了”,后来又伤到了脚,连补考也错过了,就休了学。

显然马小平这段时期的经历并没有这么简单。他的同学说马小平当时在初一一班,是全校闻名的偷,小到铅笔橡皮,上了初中开始偷自行车,“我们丢东西就知道肯定是他偷的”。

到马小平十六七岁时,他开始偷摩托车、蓄电池,他也是四名案犯中除犯有绑架罪外,惟一犯有盗窃罪被判有期徒刑一年的。2003年11月、12月间,马小平和田森在附近小区盗走了价值人民币1910元的2辆摩托车。2004年1月至4月间,偷盗的人数基本固定为包括尹伊、北禾在内的四个人,公安机关说他们在北京市大兴区贵园南里小区盗窃蓄电池8块,共计价值人民币2860元。

马小平的偷盗在学校时,因其舅舅是村里干部,所以学校方面的处理都一一被化解。而偷摩托车被发现后,马母说她把他关了两天没让出门,不过她的怒气不是自己孩子的恶习,而是别人带坏了马小平。就像没有人了解马小平从班里的尖子生沦为后进生时的心理一样,也没人知道他在家境宽裕的情况下偷盗的心理,而真正对他的惩罚是来自同龄人,他的同学说,“我们经常打他,他老实,总是低个头耷拉着脑袋在路上走,打了他他也就那么走了”。

北禾今年2月份从外地回到亦庄,学武术的他显然和这三个老实沉闷的孩子不一样。北禾的同学说他是个挺坏的孩子,“那么小的时候对同学就经常张口就骂”。但北禾姥爷说他小的时候曾经受人欺负,他爸爸小时候就让他学过武术,后来又特地送他到保定下面的那所文武学校学习。

没有人理解和更多关注的四个人成为彼此的伙伴,高峰说,青少年犯罪喜欢共同作案,这是因为他们有相互传感性的心理暗示,另外有一种责任扩散的心理。他们的共同特点是:不愿读书,自身的社会化过程残缺。社会传统没学多少,倒是对社会的负文化吸收不少,对外国电视剧当中的凶杀、血腥如痴如醉,这种强烈的感官刺激使他们有能量释放的快感,感觉以前从来没有被人理解过,现在找到了人性的寄托。

马小平在判决前的7月18日给家里写信,在全篇没有标点符号和断行断句的信中,他说,“告诉你个好消息,我在这里认识了几个好朋友,有一个还是咱们那边小白羊南边丙区的;现在我才知道什么是真正的朋友,我还跟他们称兄道弟;现在我脑子里有些事情开始想明白了”。

黑网吧是孩子获得外界经验的途径之一

无力应对的教育

亦庄中学教导主任王主任感慨:社会压力最大的就是初中教育,初中是学生变化的一个关口。

记者曾经从亦庄到旧宫镇寻找尹伊的家人,两个紧邻的小镇相距三四十公里,一个多小时的车程整个经历了一个从现代高档社区到最底层农村的展示:环绕开发区的高架桥灯光耀眼,造型各异的精品建筑仿佛是到了欧洲小镇。随之到了市民气息浓厚的居民区,在北京市内常见的灰白拘谨的住宅楼下面升起浓厚的商业气息。再往前正在修建的道路开始尘土飞扬,街面紧邻的小店铺乡镇气息浓郁,镇子里头“有班上的人”住着五六层密集的老商品楼。再往下到了尹伊爷爷家所在的南小队,未被开发的村子住在农村典型的平房大院里,土黄色的泥胚、狭窄的土路,天色稍黑后,秋末的傍晚一片寂静,空气中弥漫着农村特有的粪便味。

这样的变迁历程在亦庄被彻底颠覆,马小平和他的父辈一起在几年间突然接受了一个全新的现实。这在亦庄引起的变动是剧烈的。

王主任说,失地的农民现在搬迁进了楼房,他们没事可干,夏天就干脆在外面摆着桌子打麻将,而过去在平房时,家家户户都忙,孩子回去了也要帮忙干活。现在孩子回家了也无事可做,厌学情绪普遍,黑网吧在小区里生意很好。

王主任说农村进楼家族性质的聚众更快,对于孩子而言,聚众也更容易,家长的管教比起过去难得多。出身农村的王主任说过去孩子不学习受到的压力特别大,学习好的学生是同学们绝对羡慕的,但是现在学校也经常搞个“进步奖”一类的东西,花点钱买点奖品,但对孩子的吸引力不大了,现在学生谈论的是谁穿的鞋是6000多元一双,谁的家更有钱,过去不上学没有出路的说法,孩子们是不接受的。

对于亦庄而言,搬迁改变了一切。

一夜暴富的农民的生活也一夜改变。王主任说原来中学一个年级有一两个孩子家长离婚算多的,现在一个年级有十到二十个孩子的父母离异,因为农民手里有了钱了,对过去的生活也不满足了。王主任说过去布置作业很少有学生不完成的,现在学生完成作业已经成了学校的一大难点问题,“你去找学生谈话,他给老师讲道理:你甭管我,我家有二套房子都是我的,就是吃房租也够我活了”。

王主任说亦庄这个地方有钱的人太多了,开高档车的太多了,这种暴富使孩子们再听到要靠自己努力等等这些东西已经导向不了了。王主任说,社会大的环境不行了,学校也显得很无力。

最让王主任困惑的是,“他们真实的想法你根本就不知道,你能看到的是有时候这个学生很高兴,有时候他突然间就显得很无聊了”。

在从家庭到学校到城市到社会的线性进程中,马小平代表的孩子们是隔绝的一代,整个社会突然间全部呈现在他们面前时,他们形成了一个边缘人群。