生活圆桌(314)

作者:三联生活周刊(文 / 大仙 乔宗玉 莫幼群 阿猪)

彩铃响来玉鸟唱

大仙 图 谢峰

在一个“70年代末”熏陶之下,我把彩铃下载入史册。我的人生不算精彩,所以要让我的手机精彩。我彩铃的歌声就是萧亚轩的《最熟悉的陌生人》,铃声与歌声切入得天衣无缝,正是对一夜情酣畅淋漓的反思:“只怪我们爱得那么汹涌,爱得那么深,于是梦醒了、搁浅了、沉默了、挥手了,却回不了身。”我一般都掐点算到萧亚轩唱“如果当初在交会时能忍住了悸动的灵魂,也许今夜我不会让自己在思念里沉沦”中的“交会”时接手机。可是有个女孩给我打了三遍手机我都没接,不是不想接,而是我人机分离根本听不见。后来女孩说萧亚轩都唱到“心碎离开”你还不接,我只能“转身回到最初荒凉里等待……”

在一个“平林漠漠烟如织”的黄昏,我给一个在光华路汉威大厦上班的“女海归”打手机,花月正秋风,手机正待机。不过,待机的铃声是一段音乐,音乐中传出彭羚超一流怨妇的歌声:“我像是一个你可有可无的影子,冷冷地看着你说谎的样子。这缭乱的城市,容不下我的痴,是什么让你这样迷恋,这样地放肆?”

每临黄昏,我就给这个日本京都“女海归”打手机,渐渐地,约她出来混的目的已经模糊,就为听她西门子手机给我录播彭羚的《囚鸟》;“我像是一个你可有可无的影子,和寂寞交换着悲伤的心事,对爱无计可施,这无谓的日子,眼泪是惟一的奢侈”。长风万里送秋雁,我为何就擅长在候鸟南飞的季节,迎接一代怨妇?带着彭羚的《囚鸟》,带着京都“女海归”哀怨的手机铃声,我一猛子,从北京直奔西伯利亚。

进入深秋,京都“女海归”的手机铃声摇身一变,变成了王靖雯的《红豆》:“有时候,有时候,我会相信一切有尽头。可是我,有时候,宁愿选择撅瓶二锅头。宁可无耻不下流,也许你会陪我,撮顿铁板牛柳。”

彩铃真好,对我这个歌词爱好者来说,写随笔时歌词一旦忘了,就给女孩打手机,她们清一色的彩铃告诉我:风吹萧亚轩,雨打侯香婷,搔首孙燕姿,漫步蔡依林,人生找安慰,得认莫文蔚,天下众姐妹,首推张惠妹!港台流行歌曲化作声声彩铃,在我耳畔回荡,我现在想找歌词根本不在网上搜,就给女孩打手机。有一次我为了印证刘若英《为爱痴狂》的歌词,给一个女孩打了七遍手机,终于给人打急了,她拽过电话问我:你是为我痴狂还是为刘若英痴狂?

油爆腊肠

乔宗玉

虽然北京城的湘菜馆大大小小不下几十家,可是,最令人沮丧的是,每次当我点“油爆腊肠”这道在长沙最为家常的菜时,得到的回答总是“抱歉,没有!”要不,狡猾的店家会端上一盘“油爆香肠”,令我啼笑皆非,摇头作罢。我要的“腊肠”其实就是烟熏过的猪大肠,没有什么营养价值,而且很难弄干净里面的污物,但是油爆后口味极佳,特别下饭。

“腊猪肠啊,腊猪肠!”多少回我在梦里咀嚼着它,醒时抹抹嘴角的口水,望着黑黑的天花板发呆。我对它的喜爱,就像老鼠爱大米一样恋恋不舍。每年回乡休假,我向父母提出的惟一要求就是要吃“油爆腊肠”,哪怕天天吃,吃得我上火脸上长包包、牙龈起泡泡,恨不得把整整一年亏欠的“腊肠”全补上。

每逢春节,腊味店生意火爆,腊猪肠时常被抢购一空。有时,市中心断货,妈妈只得骑着单车,到偏远郊区的农贸市场,才能找到那走俏得不得了的腊猪肠。瘦小的妈妈在拥挤的人群簇拥下,老早就盯上了看上眼的腊猪肠——两面熏得金灿灿,比较肥厚,闻上去还得香喷喷。一买,妈妈就是好几斤,经常令旁边的人目瞪口呆。而紧跟她身后的我,连忙拎过腊猪肠,娘儿俩心满意足回家。

接下来的活儿,全看我爸了。爸爸先把腊猪肠放在高压锅里蒸一下,然后拿出来,把它里里外外仔仔细细用开水清洗干净。小的辰光不注意,长大后,看爸爸洗腊肠子,我才发现爸爸是个特细心的人,一丁点儿的污垢都逃不出他的法眼。光洗那点脏东西,也得几十分钟呢!

我因为馋,想腊猪肠早点下锅,便催促道:“爸,差不多就得啦!”“那哪儿行,这玩意臭烘烘的!”确实,腊猪肠只有家里做的才干净,店家才不会这么用心冲刷呢!弄完后,爸爸又小心翼翼把它切成细细的丝,配上辣椒粉、蒜末,搁油锅里爆炒。不一会儿,“油爆腊肠”出锅了,而我的胃液也疯狂蠕动……

菜上桌的时候,爸爸见我吃得气喘吁吁,怕我噎着,忙说:“慢点,慢点!照你这样的吃法,全世界的猪都不够吃!”他这一说,我“扑哧”一下笑了,充满幻想地道:“您说,要是培养一种‘肠猪’,光长肠子,不长肉多好!”顿时,我家一片笑声。

尽管我爸有那么多厨艺绝活,像“扬州狮子头”、“红烧排骨”……但我觉得,“油爆腊肠”是最棒的,简直是人间极品。有一次,爸爸很想把家传的“扬州狮子头”教给我,便试探着问我,年夜饭还想不想吃“狮子头”。我兴趣索然道:“只要有腊猪肠子,其他,我都无所谓……”爸爸听后,连连摇脑门,叹息不已。

在我返京的前夜,爸爸、妈妈还在厨房“丁丁咣咣”地忙碌,腊猪肠子的香味溢满楼道。二老将做好的“油爆猪肠”塞进一个大瓶子里,密封好,放入我的旅行包,足够我吃上半个月。当我背着满满一瓶“油爆腊肠”,踏上北上的旅途,心中更难忘父母的亲恩。

与车同穴

莫幼群

“当我们还在泥地里跋涉时,人家已经乘公交车观光了;当我们在公交车里忍受性骚扰时,人家已经在小汽车里做爱了;当我们在小汽车里调情时,人家已经扔掉汽车改骑自行车了……”这段交通版“永远慢一拍”的民谣是我现编的,里面的我们是指第三世界,人家当然是指欧美和日本。

民谣编归编,但挡不住国内有车一族的感觉正好。近到去门口便利店打酱油,远到去西藏拉萨晒太阳,他们都想驾着自己的“汽车恋人”前往。这种心情可以理解。在享受方面,我原本就反对任何跨越式的发展,所有西方人曾经享受过的项目我们要从头到尾一一拾掇齐,不能人家又开始重视自行车我们就跟着瞎起哄,应该客观地看到我们的私家车还不够多不够体面。现在有BMW男人一说,这里的BMW并不是宝马车的缩写,而是指代“极品男人”:其中B指事业有成(Business),M指钱袋鼓鼓(Money),W指女人缘指数奇高(Woman)。其实中国现阶段的BMW男人还未必拥有宝马奔驰,这一方面说明我们的经济还不够富裕,另一方面也说明我们的女同志很宽容,并不专门指着兔子让男人撵。但男儿当自强,不能把客气当作福气,而要当作鞭策,时刻卧薪尝胆。等到拥有宝马奔驰的男人在中国还算不上BMW的时候,我们的国家才算彻底地实现超英赶美,我们的女同志才算没白来这世界一回。

地球上的汽车本来就嫌多,再加上咱们中国人群起接轨,肯定能赶上蝗虫的数量。早先就有一则笑话,说的是外星间谍来到地球刺探情报,然后报告总部:地球上全是铁脑壳四条圆腿的居民,光喝油不吃饭,而他们的肚子里生活着一种叫做“人”的寄生虫。是啊,我们不仅寄生在汽车里,而且寄生在电脑里、空调里和钢筋水泥里,这些工业品已经代替我们肉身成为地球上最主要的景观。

工业品的最大问题就是环境污染。我们处理个小小的白色塑料袋都费了老大的劲,那么又该如何对付汽车呢?尾气、噪声姑且不论,再好的车开上十几年也得报废。为了销毁废旧汽车,喜欢刺激的美国人专门设立了一个“撞车节”,节日那天,大家各自把已经成为“老朽”的破车开来,然后像碰碰车那样相互猛撞,直到汽车撞得支离破碎为止。老实说,这种做法我不敢恭维,因为不仅带有暴力倾向,而且飞出去的碎片砸到小弟弟小妹妹也不好。还听说美国一老妇人去世后,与自己的爱车一起下葬,真正做到了“生死同穴”。这种难舍难分之情确实让人感动,但更不符合国情,都没地方给人土葬了,还有地方给汽车土葬吗?

来来往往的爱情

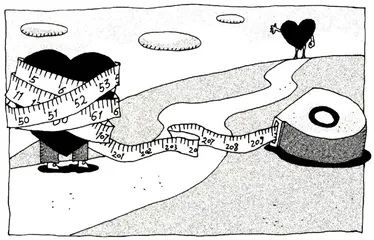

阿猪 图 谢峰

昨天晚上我和我的一个大师姐吃饭,说起以前学校的事。我们曾在同一个城市读的大学,当然她比我要早了将近十年,而且我们不是同一个学校。不过我们就读的大学是那个城市里最大的两个。

一般情况下,我校的男生喜欢找她学校的女生,她们学校的女生据说也惟独只迷恋我校的男生。

我那师姐说,她们那个时候,宿舍里没装电话,两校的痴情男女互诉衷肠都要通过信件,那时候的邮政服务还没有现在这样快捷高效的运营系统,来来往往里,被因此耽误的爱情和被耽误的信件一样数不胜数,不断散落丢失在恋恋风尘之中,成为那个城市历史的一部分。约会的信件是最容易引起误会的,要算好两封信一来一回需要多少时间,才能掐准提前多少天发信刚刚合适,通常,约会时间由数学专业过硬的工科男生确定,约会地点则由女方选择。

传说有个哥们儿因为一封更改女方提出的约会地点的回信出了差错,两个人在一个风雪交加的夜晚各自在不同的地方站了整整两个小时,最后这家伙骑着一辆“永久”牌28自行车奔走50里地和女孩碰上头,把“永久”扔得远远的,几乎奄奄一息地用尽最后的气力说,“我什么都给你,只要你要,只要我有”,这个女孩原本也冷得快不行了,听到这话从一个诚实可靠稳重的工科男生嘴里说出来就什么顾不上了。那一幕就和《冷山》最后英曼和艾达重逢时差不多。师姐说,她也不记得这个故事有没有被附会过,不过故事的结尾肯定没错,这两人毕业后结婚了,一起去了深圳。不知道为什么,我对此相信不疑,谁知道呢,越古典就越现代,越是物质贫乏才越可能诞生出一场要死要活的爱情。

师姐羡慕我们上大学的年头可以自由地褒电话粥,可时代迈步了技术前进了,爱情并不见得就容易呀。那个城市还好,有全国跑得最快的公交。你到北京来试试?要是清华的男生爱上北广的女生,他得爬上沙丁鱼罐头一般的公交车,穿过四环路百八十座大小桥梁,还要冒着憋坏前列腺的危险。他们要是想在某个中秋的晚上“偷期密约”一把,恐怕得在太阳还在头顶上的时候就厮守在一起共同等待拨云见月的伟大时刻。还不是有一样太多的不可知?

大前年,我们学校50周年校庆的时候,校友会有一对伉俪给学校捐了60万元建了一个好大的励志纪念碑,纪念碑上刻了8位中国古代历史名人的头像和名言。纪念碑的前面立了一个小的纪念碑,上面刻了这对伉俪的名字。听说,这个男的是92届校友,在深圳操办一家注册资本2000万的公司,他的夫人就是那一个学校92届的高材生。又听说,他夫人前年来北京创业了,现在他们分居两地。周末的时候,飞来飞去。