报道:修改北京的细节可能

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷 曹九 记者 朱文轶)

一个城市细节和亲切性

华东建筑设计研究院副总建筑师卢志刚是“城市取样1×1”展览的发起者之一。他们在北京、上海、巴黎、柏林四个城市中选定具有代表性的1km×1km区域,试图从中发现什么样的微小细节造成了城市给人的整体感受。他们对西单进行模本分析时发现,“这里的大体量建筑和周围四合院的体量悬殊,给周围居民造成心理压迫感”,卢志刚说,从西单这一地块可以看出,后建的这些大体量建筑,中银、国电……都是划一块地给你,随地产商去开发成什么样。“在建筑和建筑之间,留下了城市的空当,一个个建筑都是孤立的,像是一个个小城市,各自有着自己的秩序,却是内向的,各自为政,互不关联”,卢认为,这种建筑规划的先天缺陷在细部产生了人与城市的疏离感。

对于新的规划,北京史研究会秘书长李建平说,修改的一个重要原因基于,城市的发展正在无形中影响着人际关系的发展。他认为,从苏联模式借鉴来的大社区观念越来越甚,以至于当前的一些社区建设不利于邻里关系的培养,过于封闭的小区生活也不利于解决养老、孩子教育等家庭及社会问题;城市中心区宽阔的高速路、高架桥使人的交通出行便利了,但同时割离开了居住者之间的地理和心理距离。李建平不久前刚从澳大利亚考察城市建设回来,他认为,即使是老北京的四合院,现在也未必值得推广,因为它占地多、可居住人口却相对少,但其院落式的大家庭居住氛围对新社区建设有一定的参考价值。

卢志刚在巴黎选择的样本在蓬皮杜附近。他说,早期巴黎城市的居民住宅更注重内向性空间,要求安静的环境,有更多的个人隐私空间,而对外部公共空间要求不多,主要就是体现在街道这一单一的表现形式上。随着现在“第三年龄城市”的出现,城市老龄化问题日渐突出。旧的那种居住格局越来越不利于城市发展的需要,甚至反过来还造成了一些因人口老龄化而产生的社会问题。

“于是政府提出把封闭性街区改建成开放性社区,政府和开发商还联手推出‘协商开发区’,在一两万平方米的小范围内,在保证一定居住水准的前提下,建立小型开放性社区,出租给老年人,既从细节上保证‘在阳台上就可以看到社区活动’,同时也从整体上保证小区不脱离大的社会环境,不沦为老年人专属活动区”,卢志刚认为,这些细节对我们的城市规划是有参考价值的。

修改的胡同和没有修改的

沿护仓胡同向南,在胡同口矗立着一块指路标志:左转通往地安门西大街厂桥方向,右转可到达平安里,直行则是西皇城根北街。不久前,北京市交管局已经在二环路以内的部分主路与胡同的交叉处安装了600多面指路标志。在此前,胡同对于任何一个机动车司机而言,是几近于赌博的通路选择,或者是活胡同,或者是死胡同,这让绝大多数司机选择环路通行。

据交管局一位负责人透露,在二环路以内地区逐步完成路网盲区的“照明”工作之后,下一步将在二环、三环之间继续推行此项工作。具备通行能力的胡同将纳入城市路网体系。

深圳大学建筑学院的吴家骅教授指出,一座城市的空间布局、功能布局等方面的规划相对于交通规划,就如肌肉与血液的关系,城市规划归根到底是交通规划,但交通规划的重要性显然被并不专业的政府主管部门简单处理了,于是就有了环路越修越多,但行车越来越堵的怪现状。

北京二环以内仅占市区面积6%的土地上产生了25%的交通出行量,而旧城中的主要干道高峰时段车速平均不足15公里,70%的干道相交路口通过时间超过120秒。有专家将二环、三环比作层层铁箍,进出城的路口受环路限制大大减少,进而成为集中拥堵的所在。据张敬淦介绍,北京的道路用地面积率仅为美国平均水平的1/3弱、洛杉矶的1/5强,不断刷新的机动车保有量给北京的交通神经以重重重压。而此次交管局利用胡同,张敬淦认为对于沟通二环与公路一环,以及分流城市中心干道交通压力功不可没。

12年前,张敬淦参与北京市总体规划制定期间,即萌生了运用胡同交通资源的想法:“北京有3000多条胡同,把有通行能力的胡同全部利用起来,打通微循环,实现路网加密。”12年间,堵车的局面日益严峻,而胡同始终未被纳入路网体系一一历史风貌保护与交通规划的矛盾双方频频交锋。

12年后,张敬淦对于胡同的用法,已显然不同于12年前的建议,不是仅仅作为单行线即可,而是要彻底拓宽,张强调说:“胡同拓宽不同于胡同改造,后者是拆了胡同盖房子,一拆几十米,而且运用大型机械,文物保护无从谈起。在上海,7米宽的道路就可以开双向公交车,现在北京的大量胡同宽度在6米上下,拆掉3米,就是拆掉一面房子,这样将使错车更为顺畅,同时也兼顾了历史风貌保护。”

北京市交通委交通研究中心李先表示,中心正在研究胡同在路网规划中的具体利用方案,由于事涉胡同内居民的交通安全和历史风貌保护,问题十分复杂。“安装指路标志”是一个容易修改的细节,而拓宽胡同则要困难,也有部分专家认为拆改胡同力度过大,已经将相关意见呈送王岐山等市领导。

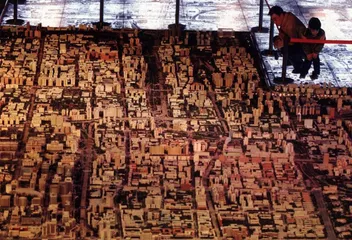

302平方米的北京城市规划模型,以1∶750的比例展现了北京四环路以内的城市景观

规划是中医调理——专访2004年北京总体规划主持者王凯

三联生活周刊:与北京的历次总规相比,你主持的这次有何突破?

王凯:北京经历了几次总规,最初有50年代的梁陈方案,80年代基本上延续了环形放射的格局,1993年的总规提出了卫星城的概念。这次总规,有继承,有发展。

首先,这次总规提出要发展11个新城。过去十多年卫星城的发展并不好,很重要的原因是卫星城的建设以及对中心城区的职能转移上做得并不好。新城发展要立足于区域,有意识地把城市一级的产业放过去,一箭双雕,既促进新地区的发展,又缓解旧城的压力。比如,通州更多要考虑中心城区、主要是东部CBD疏解出来的商务办公,还有一部分行政职能,这和过去通县作为一个卫星城,只考虑自己的发展,是不一样的。

二是在原有基础上做了一些梳理。比如二环、三环、四环、五环已经建成了,如何在功能上进行一些调整?在环状路网结构上,调整用地功能,有重点地培育一些地区。比如西部和北部相对东部来说发展量比较小,那么西部可以适当减少交通量、通行能力、路幅宽度。

三就是历史文化名城的保护。这次规划中明确提出,二环以内的66平方公里旧城要整体保护。首先要对现有的25片之内的分类保留和维护。另外还探讨了旧城房屋的使用功能,旧城的改造,必须有生活,有活力,旧城不能变成一座死城或者孤城。

三联生活周刊:但这次规划给人的感觉还是相对温和的,有人甚至认为是机会的又一次失去。有没有考虑过相对激进的解决方案?

王凯:城市规划永远是这样,不能将规划描述成一个救世主,想怎么样就怎么样。一旦操作起来,需要公众、政府、开发商等各个部门、各种利益在其中达成一种默契,是反复协商沟通的过程。规划编制和学术研究要分开,具体操作中不是这么简单的。北京,尤其是北京。

这次规划更多是像中医一样调理,不是说随便在哪儿动刀。动刀牵扯到成本的问题,北京发展到现在,很多都是牵一发而动全身的。

三联生活周刊:此次总规如何与下一步的落实对接?

王凯:城市规划是三分规划、七分管理,管理的重要性在某种程度上更大一些。这次,我们也做了规划的实施机制研究,比如要建新城,是以区县去主导的开发方式,还是以城市政府为主导成立开发公司?但具体到下一步的落实,不是单纯规划就可以解决的。

城市规划归根到底是交通规划

困难的“多中心”实现——专访1993年北京总体规划设计师张敬淦

三联生活周刊:我知道,从北京解放以来,正式上报城市总体规划这是第6次。作为参与前5次北京整体规划的设计师,对新规划的可操作性和可实现性,你有一个什么样的整体印象?

张敬淦:这次规划整体的组织方式和发动社会参与上也较过去有较大改进。尤其是,把“多中心”的理念从市区扩大到市域甚至区域的范围,形成“新的分散集团式”,是对北京的城市功能结构和空间布局的一种创新,但我的感觉是,新规划不应该脱离原规划平地造车,比如有人提出,“东部发展带”要不要保护生态,“西部生态带”要不要发展产业?我们的本意可能是要强调,东部要重点发展产业,西部要重点保护生态。但是作为生态屏障,广大的北部山区,特别是作为全国的“三北防护林”北京段和密云、怀柔两个首都最为重要的饮用水源地被排斥在“生态带”之外,是无论如何说不过去的。1993年总体规划提出要“加速山区绿化,基本完成‘三北防护林’北京段,即北京西部、北部宜林荒山绿化,……形成首都防御风沙的屏障”,“深山、远山建设好……5个自然保护区”,“浅山、丘陵地带,基本实现西起房山区张坊、东至平谷县金海湖的前山脸地区绿化工程”。以上形成一个比较全面和比较完整的北京西部和北部生态屏障。十年来情况并没有大的变化,因此建议“两带”的提法可以不变,但把内涵修改一下:将“西部生态带”改为“沿山生态带”;从房山向北向东至平谷,有关区县以发展环保型产业为主;“东部发展带”重点发展顺义、通州、亦庄,并与京津塘高速公路产业带相连,以发展高新技术产业和现代制造业为主,也要注意保护生态,防止新的污染。这样的提法可能更加完善,也符合实际情况,既保留了原来的提法,又与原规划保持了衔接。

三联生活周刊:50年代的总体规划,是“以旧城为中心向四周扩建”,全市的城镇体系是按内向型的“子母城”布局格式布置的,应属于典型的“单中心”格局。但是由单中心向多中心的修改,在这50年中到底实现了多少?

张敬淦:不能说没有改,但的确变化缓慢,你要知道,一个城市形成一种习惯后,惯性是很大的,况且又是在北京这样一个特殊的城市。1983年的总体规划,首次提出了“多中心”,但是仅停留在概念上,缺乏具体规划措施,在实际建设中向心的“单中心”格局并没有改变,西单、王府井、前门三大商业中心仍都集中在旧城以内。到了1993年的总体规划,就明确提出了市区范围的“多中心格局”,并在过去三大商业中心的基础上,增加了朝外、公主坟、海淀、木樨园、马甸,形成8个市级商业文化服务中心,1993年总体规划不是主张“单中心”,而是努力要实现“多中心”,只是当时与现在的条件不同,把“多中心”仅限于市区。现在北京480平方公里的中心区也已经不是原来的“单中心”格局,准确地说,应属于正从“单中心”向“多中心”过渡。但这涉及到很多利益问题。

三联生活周刊:我记得你说过,十年来城市建设重点没有很好向远郊区转移的一个重要原因,是郊区城市化滞后。

张敬淦:对。2001年,北京全市城市化率为69.5%,近郊区为89.4%,远郊10个区县平均只有33.4%,平谷、密云、延庆、顺义四区县更在26.5%以下。现在,市区城市建设正以空前的规模和速度轰轰烈烈地发展着,而郊区城市化虽然比过去加快了,但与市区的现代化步伐相比,仍然落后很多,某些方面的城乡差距还有所扩大。远郊农村劳动力向非农产业转移不但不快,甚至有所回流(2001年务农劳力比1995年增加了2.5万人)。农民年均纯收入占城镇居民人均可支配收入的比例,1985年为85.4%,1990年为72.6%,1995年为54.7%,2000年为45.3%,2001年为44.0%,连年在下降。远郊区越是相对落后,市区的“磁力”作用就越大,城市功能向外转移的困难就越多,阻力就越大。城市是个整体。

一个建筑师的细节实践

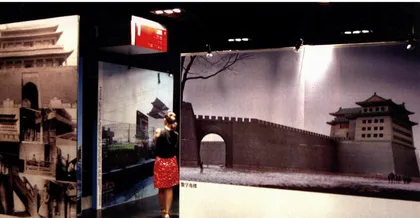

卢志刚的“1×1城市取样展”吸引了不少到展览馆看新《北京城市总体规划(2004~2020)纲要》的人。卢志刚说希望他的展览让更多人注意到他们生活城市的细部,让城市和人变得更亲近

卢志刚2003年来在北京住了半年多,就在白堆子附近,每天跑去首师大学法语。他说,他喜欢走在钓鱼台旁边长长的人行道上,看槐树叶在风中飘荡,很美。但北京留给卢志刚的不止有温情的一面。事实上,卢志刚说,四城市中,北京是城市问题最突出的,也是地产开发与历史文化之间的矛盾冲突最尖锐的。“迷失、错乱与身份确认”这一展览主题,似乎更适用于这座最能代表中国的城市。“在城市发展上,北京是中国最具代表性的城市,它是当代中国城市剧烈变迁的一个活的标本。一直压抑着的中国城市,现在则开始了‘大跃进’式的大规模发展,而北京的城市发展模式,也已经或者正在被中国的二级、三级城市、乡镇复制,成为整个中国的标准模式”。

2004年11月11日,卢志刚带着他策划的“1×1城市取样展”来到北京,展览的第三站。卢志刚在北京、上海、巴黎、柏林选取了四个“1公里×1公里”的代表性地段作为样本,透过这一视角,上海城市规划管理局副局长伍江说,“可以看到城市间的相同本质,同时又将城市的差异性放到最大”。

照卢志刚的说法,这四个城市的取样地块,代表着各自城市中最新的发展趋势,具有新的发展动力,同时也承担着这种发展所带来的强大压力。而所选取的四个城市,又因地域文化、城市性格、发展阶段等的异同,在比较中各有交叉。比如说北京,它的城市性格与德国类似,又与上海处于相近的发展阶段。

卢志刚认为,尽管展览只着重于细节展示,不试图去给出结论,但在公共建筑、居民住宅、商业并置的城市空间中,城市问题也自然显现出来:新与旧,传统与发展的矛盾,不仅存在于建筑物中,也改变着城市居民的物质和精神生活。