海外特稿:剧情有关同性恋

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏 田芸)

《The L Word》的剧组工作人员,左四为编剧伊莲·柴肯

《The L Word》剧照

8个女人,7个同性恋者

8个漂亮女人,住在西好莱坞,洛杉矶最富裕、最嬉皮、最优雅的郊外居住区。她们彼此是好朋友:30多岁的博物馆主管贝蒂和她的同性伴侣蒂娜,一心想组成个完整的家庭,于是四处寻觅男人想生一个孩子,后来蒂娜怀了一个试管婴儿。她们的邻居珍妮刚搬来和当游泳教练的未婚夫同居,谁料到没多久就和玛丽娜坠入了情网。玛丽娜在当地开了一家咖啡馆,风情万种,长相极富异国情调。男孩气十足的谢恩是个发型师,却有海报女郎的漂亮容貌,她和每个女孩都有一手。杂志撰稿人艾丽丝是双性恋,最爱说一句话:“我要看看男人有哪些地方和我这个女人一样。”多娜,一心寻找真爱的网球选手,对自己的同性恋身份讳莫如深,生怕被曝光后影响到广告合约。还有贝蒂的姐姐凯特,爵士乐歌手,贪恋杯中之物,是个异性恋。

8个女人,其中7人还是同性恋者,凑在一起演一部讲述同性恋生活的肥皂剧《The L Word》,可以想象有多热闹。这部连续剧的第一季年初在美国HBO播出后,引起轰动,现正在英国有线电视台Living TV播出。英国观众同样喜欢这部电视剧,第一集播出后,一周内就出现50万份评论。

《The L Word》是一出喜剧,完全没有同类题材文艺片的痛苦和罪恶感,气氛轻松。比如贝蒂和蒂娜,本来都是理智的都市白骨精,但求子心切,竟然邀请一位摩托车赛手来同床共枕,指望他能借一个精子给蒂娜怀孕,全然忘了艾滋病、精子库、健康等问题。同时也不忘对男人三人同床的白日梦幽默一把。

在这部戏里,观众绝对看不到穿面口袋衬衣、理平头、脚蹬平底鞋的“传统型”女同性恋者形象。8位主人公像男同性恋者一样,紧跟时尚潮流。她们不仇视男人,不愤世嫉俗,也不是吃素的女权主义者,而是有社会地位、事业成功的中产阶级。剧中没有充当男性角色的女同性恋形象,没有受害者,没有反面人物,没有刻薄的形象。有一个情节是,一同性恋男子在夜总会把谢恩当成了男人,向她求欢,引出一串笑料。总之,每个人物都有些神神道道,却又活得乐观向上、兴致勃勃。

这部电视剧明显有拉拢男性观众的意思,实际上却是女性观众最喜欢它。主人公们有完美的外形、令人咋舌的衣橱、梦幻般华丽的家,进出的夜总会布置得很像纽约70年代著名的迪斯科俱乐部Studio 54,游艇的派对上赤裸着在装满热水的浴缸里腾跃……虽然这些女同性恋者不是平时熟识的人,但她们给了住在潮冷的不列颠海岛上、无缘参加男性免进聚会的英国女观众心理安慰。一些异性恋女性最初并不接受这部电视剧,但看完第一集就欲罢不能,甚至等不到下一周才能看到第二集,径直去买DVD。

既是同性恋题材,性是无法回避的。《The L Word》不怵于正面描写女人和女人之间的情欲,每一集开始就是一段随意的缠绵画面,在第一集里还出现了游泳池中的性爱场景。据说,这些是洛杉矶式短暂而猛烈的云雨方式,不过,尺度把握得很好,不会让主流观众感到难堪。

虽然是喜剧,《The L Word》仍然讨论了一些严肃的问题:同性恋夫妻渴望为人父母,同性伴侣要求有平等权利,如何对亲朋好友公开身份,异性恋者歧视和憎恶同性恋者,找到一个情投意合的爱人是那样困难。当然最后一个问题也不仅仅是女同性恋者才会遇到的。

又不仅仅是个同性恋问题

电视台播放一部女同性恋题材的电视剧,在英国还是第一次。维多利亚时代,女同性恋被认定是犯罪行为,现在公众的宽容度增加了,但这方面内容还是屏幕上的雷区。

1990年,BBC把小说《橘子不仅仅是水果》改编为电视剧,因为涉及到女同性恋,播出后接到600多万个讨论电话。1993年,两部电视剧里出现了女性接吻的镜头,于是被安排在尽量晚的时间播出,而且星期六不能播,以免让更多的人看到。1997年的一部有女同性恋情节的肥皂剧,刚播了开头就被停。到了1999年情况才有松动,当年的两部热门肥皂剧的女主人公是同性恋者,但也就到点明身份为止。

今年5月,Living TV购买了美国男同性恋题材的真实秀《看着正常人的同性恋眼睛》节目模式,制作了英国版,大获成功。这个节目讲述的是5个时髦的男同性恋者为1个异性恋男人培训各方面的生活品位。

也许是这个真实秀的成功,才促使Living TV有勇气播放《The L Word》。

女记者、同性恋者梅丽莎·霍比斯在《星期日泰晤士报》上撰文说,性取向,除了是个私人问题,还是个自然倾向,就像她天生的绿眼睛。同性恋既不该被划为特殊群体,也不应用于暗示她的生活方式或政治主张。这部电视剧让她产生好感的原因是它没有神秘化女同性恋的生活。

该剧也受到了各个政治派别的猛烈批评。右翼的家庭和文化委员会说:“在好莱坞聚集了大批同性恋活跃分子,他们试图把同性恋主流化,其关键的策略是渗透到媒体中,让同性恋分子以正面形象出现。”妇女团体则批评该剧歌颂了漂亮的中产阶级白人女性。

《The L Word》剧照

编剧是个同性恋者

电视剧的编剧兼制片人伊莲·柴肯(Ilene Chaiken),自己也是个女同性恋者,她说:“电视剧再现了我和很多女同性恋者的真实生活。这是女人的故事。当然,我更愿意被定义为女人而不是女同性恋者。”她认为,女人之间的爱情和女人之间的友情别无二致,只是增加了力比多与荷尔蒙。

伊莲·柴肯正在加紧制作《The L Word》的第二季剧集。

柴肯年过40,和伴侣一起生活20多年了,并生了一对8岁的双胞胎女儿。10年前她就萌生出拍一部女同性恋生活电视剧的想法。她认识洛杉矶的很多女同性恋者,也在同性恋聚居区长期观察过她们。有了女儿后,她开始关注同性恋夫妻生养子女的现象,并以此作为电视剧的一个主要内容。

柴肯对美国电视行业、尤其是三大有线电视网的运作非常熟悉,知道要把这样一部肥皂剧卖出去可不容易。90年代以后,越来越多的流行剧中出现了同性恋角色,包括口碑甚佳的《六英尺下》、《威尔和格蕾丝》,但那些人物都是边缘形象,其性取向要被尽量淡化。如果一部电视剧中充满了活跃的女同性恋者,确实有点吓人。

柴肯把剧本给有线电视台的各制片人看,大家都说是个好本子,但要说服高层很难。就算有线电视台靠订阅费维持运转,不必考虑财大气粗、敏感的广告商,在这样的题材面前,也变得犹豫踌躇。柴肯开玩笑说,“就连异性恋在有线电视台上都没有发生过性行为”,何况同性恋。

2年前,没有性爱描写的男同性恋题材喜剧《Queer as Folk》取得了很好的收视率,激励柴肯开始新一轮的游说。这一次,她见到了电视台的高层,但决策者的兴趣也变了,他们只对男性、可爱、乖巧的同性恋者的生活感兴趣。最终,柴肯得到了HBO的投资。

《The L Word》第一季有13集,制作班底不乏特立独行之人。剧本合作者兼导演罗斯·特罗切是有名的独立导演,扮演艾丽丝的演员蕾莎·海利是摇滚歌星,公开的女同性恋者,其女友是著名歌星K.D.Lang。

柴肯有意在后面的剧情中不那么温情和玫瑰色,但投资方不允许。有前车之鉴:90年代末有部著名的女同性恋题材肥皂剧《艾伦》,一炮而红后,人物变得一本正经,政治上也没什么错误,观众们也就都走了。这种错误,《The L Word》是绝不能犯的。

同性恋权益问题:欧洲的新战争

田芸

欧洲的决策者们可能做梦也没想到,今年5月欧盟扩张之后面临的最大决策危机不是火爆一时的“结构性基金”分配问题,也并非至今仍悬而未决的欧洲宪法,而是一个提起来多少令人有些尴尬的社会话题:是否欧洲的同性恋们也能像在美国的一些州一样,不受歧视,合法地享受到婚配和生育的权益。这个看起来并不特别严肃的话题引爆了欧盟机构间积蓄已久的权力战争,也又一次证实了欧洲宗教势力与政府间难以调解的冲突。

挑起这场战火的人是新一届欧盟委员会专司自由安全与公正事宜的官员洛克·卜丁格利昂(Rocco Buttiglione),除去意大利委派的欧洲委员职务,此人还有一个特殊的身份:教皇约翰·保罗二世的密友和传记撰写人。在10月初的一次记者招待会上,当被问及欧盟对欧洲同性恋遭遇歧视现象的看法时,卜氏援引罗马天主教信条回答道:同行性行为是一种“原罪”,而婚姻则是一个给女人“生孩子的权利和男人的保护”的机构。

一语激起千层浪,许多欧盟议会成员为卜氏这种明摆着的歧视态度愤慨难当,且认为这样一个根本没有平等信念的人怎能胜任“公正事宜”一职。他们联名上书欧洲委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Durao Barroso)请求将卜氏撤职或者调离岗位。可惜的是主席巴罗佐并不买账,只答应用此事来教育即将上任的几位委员们,让他们牢记自己身兼反对歧视伸张平等正义之责。然而对于出离愤怒的欧盟议会成员们来讲,这点承诺根本不足以了却此事,反倒还增加了他们对新一届委员会的不满。

卜氏在10月底写给委员会主席巴氏的一封“悔过书”里,这样:“在政治生涯里,惟一重要的事情就是:你提倡歧视还是反对歧视?……我坚决反对任何形式的歧视,坚决保卫那些即使与我持有不同观念的人们的权益。”

欧洲人民又一次亲历了政府与宗教之间的冲突,在西班牙,虽然皇室家族作为最为虔诚的基督教徒强烈反对同性恋,社会党政府仍是不顾一切地出台了一部保障同性恋婚姻和生育权的婚姻法。在爱尔兰这个被视为基督教的一大堡垒的国度,来自各个党派的政治家们也在10月底召开会议,讨论要不要修改宪法赋予同性恋婚育权。在英国,世界圣公会协会在上周公布其内部派别因对同性恋问题态度迥异,应该“学会各走各的路”。而在瑞典,教会牧师奥克尔·格林(Ake Green)因宣扬“同性恋是社会的毒瘤”,被判入狱一个月。

洛克·卜丁格利昂

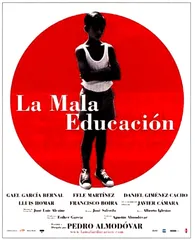

阿莫多瓦的新片《可恶的教育》

欧洲有着保护同性恋权益的悠久历史。丹麦是于1989年提出“注册配偶”概念,成为世界上第一个承认同性恋配偶关系的国度;而荷兰也在2001年成为世界上第一个准许同性恋结婚的国家。但是,历史并不能改变冲突的现实。

在西班牙的国土上,这场看不见硝烟的战火燃得最为炽烈。一方面社会党领导阿莫多瓦的新片《可恶的教育》的政府积极修法,着手准备批准同性恋人结婚并且领养子女;另一方面,教会号召全体天主教徒们奋起反抗这等“荒谬的法律”。但在当地媒体的访问中,同为同性恋者和天主教徒的贾维尔和马里奥认为,教会的姿态其实是在误导,“多数天主教徒都认为同性恋人应当结婚”。实际上,民意测验表明,60%的西班牙公民支持同性婚姻立法。

关于教会的态度,奥斯卡获奖导演阿莫多瓦深有体会。在新近执导一部名为《可恶的教育》的西班牙影片时,他曾频频与同性恋和天主教会打交道,最后得出的结论是:“教会的所作所为非常可恶——他们其实是在反对正常的市民生活。”在美国《时代》周刊的访问中,他说,“宗教与教育的关系在现代社会里愈来愈少了,教会的影响只能是愈来愈少的。”

而这些判断似乎并不能适用于整个欧洲。意大利的情况就并非那么妙。梵蒂冈依然是影响政府决策的最重要势力,在其压力下,意大利议会在今年3月份出台了堪称欧洲最严酷的关于人工授精的法规:捐献精子不合法,捐献卵子不合法,甚至人工受孕也被法律禁止。这样的法规断绝了一切同性恋生育的可能性,并且也影响到了一部分有生育问题的异性恋夫妇。

也并非所有关于同性恋的故事都引人注目。去年7月,在风景如画的瑞典岛城博里霍姆尔,当牧师格林发表他“同性恋是遗传还是恶魔侵略”的布道演说时,只有很少的一批人到场聆听。格林宣称同性恋是如此的反常,如果允许他们结婚,瑞典将为此蒙受一场天灾。事后,他还将自己的演说发表在了当地报纸上,可是科学民主自由的观念早已深入人心,人们根本不把他当一回事儿。最后,地区法院判其“发表仇视少数公民的演讲”,违反国法而入狱一个月。格林不服提起上诉,他抱怨说,“真难以置信我不能宣讲自己的信仰,尤其我是在传达主的旨意!”瑞典政府反歧视官员克里斯汀(Christine Gilljam)对此的回应是,“如果有人胆敢如此诋毁少数民族,不用说,他早就在监狱里呆着了”。看来,主的旨意并没有那么灵验。

卜氏宣称他可以在个人信仰和公共职责之间建立起一道防火墙。但是,鉴于这场战火已经烧遍了欧洲大陆,卜氏个人的防火墙还能起到多大的作用?