“巢”中的形而上学

作者:舒可文(文 / 舒可文)

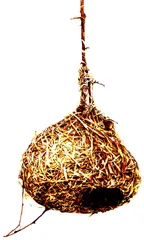

董枫的作品《巢》

董枫的纸上绘画在中国美术馆西侧厅展出,正是法国印象派绘画展出期间,穿过印象派画展的展厅进入到董枫作品的展厅,感觉像是从一个旷野突然撞上了一个显微镜,看到一个微观世界,你必须站在每一张画跟前很长时间,才能反应过来你看到了些什么。

整个展厅一周挂的都是画幅巨大、不同的色彩的“巢”。这些“巢”有着非常复杂的结构,纸虽很大,笔触却很细小,每一张画都有一个色彩基调,这些基调的来源或是凋谢的玫瑰花,或是干枯的玉米叶,或是斑驳的树皮,画家会把基调控制在一个色域里,所以每一张画都有一个基本的情绪,但真正感人的力量来自于细部,在巨大的画面上,每一个细部都充分地显示出结构的委婉细密,每一笔色彩都调制搭配得精致准确,水彩在这种调制下变得斑斓、艳丽。这些“巢”的结构都完全相同,每一笔都丝毫不差,董枫说,她是先画好了这个结构后,用投影的方法、后来又用简便一些的拓印的方法,来复制这个结构,不仅结构完全复制,尺寸也同样大小。

同样结构的画面在无限重复的排列下造成了一种特殊的视觉效果,这种视觉效果里有一种文学的力量,慢慢地推动着人游离出“巢”这个写实的物象,感受到某种程度的抽象意念——如果没有足够的耐心,很容易忽视其中包含着一种被控制得很优雅的疯狂。

这种疯狂在杜拉丝谈论她母亲时提到过,那是她母亲所代表的女人特有的疯狂,她们终生都执著地要把家里的一切人一切物安排在井井有条的秩序中,在杜拉丝的描述里,这种表面的执著背后竟是一种与生存有关的疯狂意念,在这种疯狂中,既表达了她们拯救和养育的本能冲动,又暴露了她们区别于男人的悲观主义世界观。

展览的策划人廖雯把董枫的作品放在女性艺术的名下,因为在董枫和林天苗、陈庆庆等很多当代女性艺术家的作品中有一个共同的特征,不论她们使用什么样的材料,林天苗用很多很多的线铺天盖地地穿缝缠绕,陈庆庆把粗麻一丝丝地拆开、再一丝丝地铺叠,董枫用水彩勾制,无论是制作装置还是绘画,她们的作品都有制作复杂、工程细致、极富手工感等特征。廖雯说,这一类作品直接的来源“是传统的工艺,比如编织,钩结,缝制,用这种工艺显示作品的机理、结构,看上去都很复杂,但都是单一结构的重复,感觉上呈现出无限性和生成状态”。董枫的作品在这些特征上都表现得非常极端,不仅在展厅里显示了这种重复,而且在工作室里也自律地沉溺其中,这种自律表现为在这一结构里持续数年地重复。五年前,廖雯在董枫的画室看到她在画这个“巢”,今年再到她的画室她居然还在画着。

这些特点到底与什么潜藏的世界相对应?董枫自愿把这种方式与某种女性特点联系起来,和女性心理、女性生理联系起来,甚至自愿去附和“男耕女织”传统秩序的暗示,似乎男人的精神总是开疆拓土,女人的心绪总是“剪不断,理还乱”,所以女性只有在这种反反复复的编织梳理中才能获得一份镇定。

非常有趣的是,在策划这个展览期间,廖雯和董枫两人不约而同地提起了《百年孤独》里的阿玛兰塔姑姑。那个姑姑在编织裹尸布中消磨时光,最开始给叫做雷贝卡的女人编织,以发泄对她的怨恨,当她开始为自己编织时,她知道裹尸布编织完成之时就是她的大限之日,所以她把个裹尸布当成艺术品那样精绣细织,故意增加它的复杂程度,尽量拖延完成的时间,不仅要绣上花,还私下里做些手脚,白天做了晚上拆。在编织过程中的专心致志却意外地给了她面对各种不幸所需要的镇静,净化了所有的回忆,摆脱了在生活中遭遇的所有痛苦,对失去的一切也不再感到惊慌,于是她不再精益求精,迅速绣上了最后一针。

董枫的这些“巢”,其中似乎也有一种编织缠绕的情结凝聚不散,不仅如此,在展厅里和董枫的简短对谈中,董枫很具体地描述着她的制作过程,她对这个过程本身的兴趣和为之赋予的意义透露着一种非常明显的自足状态和对这个过程自觉体验。

或许编织和重复是女性做形而上思考的方式?