读者来信(313)

作者:三联生活周刊(文 / 文侠 何必 管外窥 龚震 张军 冷冶夫 止凡)

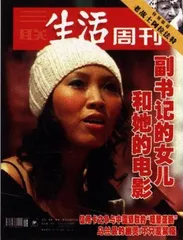

副书记的女儿和她的电影

“除了妞妞的爸爸,舆论也该引导和监督深圳的公务员系统进行反思:为什么五大权力机构自愿为妞妞个人的演艺和经营行为助力?为什么主动将公权用于赞助私人的影视游戏和经营活动?还有,至今都没搞明白的是,年纪轻轻、并无多少工作阅历的妞妞如何得来几家公司大股东的位置?”

北京 文侠

室内空气不到5分钟杀死一人

中国室内装饰协会环境检测中心日前公布,我国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11.1万人。不到5分钟就有一名同胞被室内空气质量的恶劣送上黄泉之路,而相关的治理标准还处于“目前正在做这方面的工作”阶段。

在装修、购置家具前找专业机构做一下预评估,听上去是个不错的设想,可这事消费者如何担当得了?原本,从理想状态说,消费者应处于傻瓜似的消费环境当中,可现在却不得不去掌握越来越多的本不该由自己掌握且不可能全部掌握的消费知识和鉴别技巧。如果为了买几件家具,要不辞劳苦奔波于专业机构与卖场之间,并将不同家具的产地材质涂料等专业指标如数家珍般娓娓道来,那消费者成什么神仙了?我们不能满足于符合生产标准就可上市销售,因为单独产品也许并不构成对于室内空气质量的严重危害,但数个这样的产品放到一起,就可能产生新的污染。如此说来,行政必须有所作为了。

北京 何必

“出租车豪华风”刮不得

我国部分城市以提升城市形象为理由,在出租车换型中强制淘汰油耗较低的小排量汽车,更换大排量高油耗的中高档轿车,这种“出租车刮豪华风”引起不少质疑。

这不是一个城市心血来潮,而是形成了一股风。如北京近期提出更换车型的要求,规定排量不低于1.8升;杭州更新出租车的排量必须达到2.0升以上,车价超过20万元;广州更新车辆选用排气量1.8升以上的。排量大,必然油耗高、尾气重;外形长和大,必然占据路面、停车场资源多。或许,“够气派”就是这些城市所追求的目标。但是,如果这样做的代价是城市空气变差,道路变拥挤,出租车公司、车主的经营成本变大,乘客花费变多,那么,这不是只追求表面不顾实质的面子工程又是什么呢?要提升城市档次,软件比硬件更重要。督促出租车公司及时维护和更新旧车,司机搞好车内卫生、讲文明、服务周到,要比换豪华车更提升城市面子。

广西 管外窥

环保何时能走出“公地悲剧”

现在的黄河中上游,污染最严重的甘肃至内蒙古河段,甘肃的炼油、宁夏的造纸、内蒙古的稀土都是具有代表性的污染源。黄河从上而下,每一个城市都是一个大污染源,一路下来,是“人人造污染”的情景。

越来越多被污染的河流在诉说着同一个污染的逻辑:环境污染已经成为不折不扣的“公地悲剧”。公地是没主儿的,换种说法就是责任主体虚位。河流天空当然不会从属于某一地所有,因其同时为不同的利益群体所利用,因而也就成了名副其实的无主资源,人人可用,却又无人管理。在共有资源的使用上,任何一个个体都不可能心甘情愿地放弃自己的既得利益,又同样不会心甘情愿自己使用或占有别人污染过的资源,于是才出现了对污染人人都有切肤之痛,却又人人都不愿从自己这里改变的荒诞局面。

青岛 刘利军

城市美化亟需反思

“城市美化”正在成为我国的一种“城市包装”运动,与100多年前美国及随后其他国家发生的城市美化运动惊人地相似。它带着变了型的16世纪意大利的广场、17世纪法国的景观大道、20世纪美国的摩天大楼,出现在大江南北。

城市美化运动不是什么创新,它创造不了良好的人居环境,只能使人变成城市的奴隶。中国城市美化运动的典型特征是:唯视觉的美而设计,为参观者而美化,以设计者和决策者的审美为美。笔者无意否定城市对美的需要,而是想摆正美的位置,在实用(包括生态优先)、经济(不超出城市承载的负荷)的前提下实现美观。城市美应体现在市民方便舒适的生活、工作环境之中,体现在自然生物的健康成长之中;城市建设不仅要体现人与环境的和谐相处,而且要体现城市各项设施的协调运作。如城市绿化,首先是为了满足生态需求;其次才是为了视觉美。城市美不仅是“物”的建设,更是“文”的塑造;不仅是外观的展示,更是内涵的丰富。

江苏昆山 龚震

“修旧如旧”不该含糊

我在苏南看到的一些文物古迹的保护状况令人担忧,问题主要表现在整旧如旧的原则被忽视。

笔者曾在无锡市中心看到某文化大师祖居的修复过程,用的砖头居然是现在的所谓九五砖,也即红砖的一种,而明清时期住宅一般是用青砖建筑而成。清代著名诗人黄仲则的故居也在修复中,用的也是空心砖和九五砖,实际上现在还是能制作青砖的,不知为何不为?苏州陆墓有专门的砖厂,即使是民间窑厂也可烧制青砖。江南等地青砖厂还是有的,不要认为建好房后涂上石灰和涂料就能做到所谓整旧如旧,连用青砖的起码原则都做不到,即使是修复成功了,留下的也是假古董,文化价值大打折扣。我们从法国、意大利等国家文物古迹的修复中,就可以看出我们之间的巨大差距,他们的专业热情值得我们学习。修复文物古迹,还要为后人考虑,不能有今人在造假古董的遗憾。

江苏 张军

中国纪录片为什么卖不动?

近日参加外商购片活动感触颇深:某国制片人带着100万美元来中国选购纪录片,可转悠半月,仅选了7部片子,原因是看不懂。

在中国电视圈里,“以画面语言为主,淡化解说”的纪录片,实际上是一种最佳的创作方式。可是给外国人看就不一样了。国内某影视公司帮外国人拍一部16集的环保类系列片,聘请在国内屡屡获奖的某大牌编导。到收片时,“老外”们傻眼了,尽管节目中的采访有“中英文对照”的字幕,但由于没有解说词,他们就是看不懂。一个澳大利亚人问:保护水土的“蔓荆子”是一种植物?它为什么要从不是发源地的山东移植到内蒙古?山东的“蔓荆子”又是从哪里来的?如果这些没有介绍,我们购买这部系列片就没有必要了。另一方面,国外片商又对冗长的对自感到厌倦。一位德国选片经理说:我们不愿意“听电视”,一部30分钟的纪录片,如果有10分钟的对白,我们的观众就受不了,因为看字幕太累。看来中国纪录片要走向世界,还有待努力。

北京 冷冶夫

酒店服装秀还要秀多久?

饭店服务员的服装一向大有文章可做,北京一家名为“根据地”的饭店让服务员穿着“新四军”军装招徕顾客。饭店负责人称,这是因为老板曾参过军。

这些年,类似的“新闻”一直没断。北京有过以鬼子兵打扮服务员的餐馆,广州有过以汉奸装扮服务的酒店,海南还有过红卫兵装束的酒家。现在,又秀起红色经典来了,难道说有“新四军”服务,酒店的生意就一定会好?曾经遭受侵略,我们不是特有的,但将侵略转化为娱乐,我们是特有的;曾经经历苦难,我们不是特有的,但将苦难开发为卖点,我们是特有的;曾经英雄辈出,我们不是特有的,但将红色经典用做商业噱头,我们是特有的!

北京 止凡