与民工在一起

作者:三联生活周刊(文 / 徐海屏)

邢丹文的作品:《幕后》(中国歌剧院工地,午饭间的建筑工人,2002年春)

民工进军大众文化

继清宫戏、反腐剧、红色经典、草原文化之后,2005年年初的电视屏幕提供给观众的将是一个出乎很多人意料的另类“类型片”——民工剧。中央电视台将在春节前后首播由张纪中制片,《激情燃烧的岁月》导演康红蕾与编剧陈枰再次联合打造的《民工》,与此同时江苏电视台将首播由《黑洞》导演管虎执导的《生存之民工》。目前这两部电视剧都处于后期制作中。

电视剧市场之外,10月10日,北村的小说《愤怒》在京首发,小说主人公李百义被北村设定为一位曾经作过民工的慈善家。在《愤怒》中用了大量篇幅描述主人公李百义以民工身份出现时的生存状态,北村因此获得了“民工代言人”的称号,而媒体与经销商也将《愤怒》冠名为“中国首部民工小说”。

今年7月,签约韩红、雪村等知名歌手的京文唱片有限公司与一支以民工为主要成员的“打工青年艺术团”签约,并制作发行了唱片《天下打工是一家》。

“民工”这个群体第一次受到来自大众文化的关注。这个中国社会城市化进程中独有的庞大群体终于在政府议题与新闻报道之外获得了更为广泛的关注与表现机会。

《生存之民工》由“北京虎虎虎影视传媒有限公司”投资拍摄,除了老总,管虎也是这个公司的当家人。对管虎来说这是他第一部完全自主的电视剧。尽管早在1992年就凭借《头发乱了》等电影成为中国第六代导演的代表人物,管虎被更广大的市场认识还是依靠着《黑洞》、《七日》、《冬至》等电视剧。管虎觉得那些都是商业片,是自己没有决定权时的产品,而“民工”这个题材才是管虎自己想拍已久的,“这么庞大的一个人群,天天在你身边,却好像离你那么遥远”,“这不是说镜头从楼上摇下去就能拍出来的人群”。

《我们在一起》的展览图标

拍了一个看起来怎么都与市场不沾边儿的题材,市场反应却出乎管虎的意料。江苏电视台以“远远高于《黑洞》的价格”取得了《生存之民工》的首播权。管虎在他们自己“还不知道怎么作发行的时候”,轻松地完成了这部电视剧的销售任务。

与管虎同样感到意外的还有北村。《愤怒》这部与近年阅读市场的主流方向——身体写作、残酷青春、绘图小品、历史正传等题材毫不沾边的小说,在首发两周之内销售完首印的3万册,随后没几天追印的两万册也销售告罄,迅速攀升到上榜销量。

小众文化的先期关怀

事实上,文艺对“民工”这个群体的关注,2004年并不是一个开始。上个世纪80年代末期,从摄影、绘画、雕塑,到后来的装置与行为艺术,民工早已成为中国当代艺术的一个重要元素。

香港“艺术公社”艺术总监、美国康奈尔大学(Cornell University)艺术史学博士研究生杨心一在几年前为了一项研究计划来到中国。在几个月的城市旅行过程中,“各大城市到处都有新的建筑工程,空气中到处都是来自工程建设的大量灰尘”,这种“灰色经验”令杨心一开始对中国都市的快速发展产生了兴趣。在对都市快速变迁作进一步了解的过程中,以及通过与艺术圈朋友们的交流,杨心一很自然地发觉了“民工”这个议题在当代中国艺术中的重要性。

2003年11月22日,杨心一策划的《我们在一起——“民工同志”当代艺术展》在北京举行,这是杨心一与联合国教科文组织北京办公室,以及中国社会科学院共同举办的中国第一个以民工为主题的艺术展。展览汇集了1999年到2003年之间中国当代艺术家最新的民工题材作品。

在艺术展开幕式上,活跃于国内国际当代艺术界的宋冬展出了自己第四件民工题材的行为艺术作品——《与民工在一起》。宋冬的“民工作品”开始于2001年8月。第一个《与民工一起舞蹈》是受到当时远洋艺术中心的邀请为其巨大的艺术空间设计的。宋冬觉得民工这个群体是中国快速增长的一个最基本元素,也是最普遍的现象,特别是在类似由北京棉纺三厂转变为今天的远洋艺术中心这样的空间功能转变过程中,与空间变迁最密切最直接的人群正是民工。

展出时,三十多名来自建筑工地的民工在一块巨大的幕布前蹲着、坐着、工作、看节目,或者游戏,幕布上投射着宋冬拍摄的大街,从西四大街宋冬的家里驱车至东三环远洋艺术中心,这段路程正好是市中心到城的边缘,在宋冬的眼中,这部影像再现的是“城市的扩张”,而民工就出现在这种扩张的背景中。

不一样的文化目光

在职业艺术家邱志杰的记忆中,最早关于民工的艺术作品是有人用绘画的方式表现重庆棒棒军,只是绘画等影像的方式“比较温和”,所以直到90年代末,当行为艺术引入民工元素的时候,民工与艺术表达之间的状态才引起人们的关注。

邱志杰从1999年开始,进行关于民工的创作。2000年他在上海策划了一场名为《家?》的行为艺术。邱志杰在街头找到一男一女两名民工,在展出现场,两名民工躺在地上,巨大的红双喜剪纸将这两名“演员”固定在地上,邱志杰与他们签订的演出雇佣合同挂在他们身边的墙壁上。在这样的作品中,邱志杰所强调或者说表现的主题并非民工。

在杨心一看来,民工是以两种形态与功能存在于艺术作品中。第一类是纯粹出于经济的考量,因为民工是相对便宜的模特儿;而第二类——以民工为议题的作品才是杨心一所关注的。1998年,中国的张桓在参加美国纽约举办的现代艺术展时提供的名为《为池塘增高一米》的作品被选中为展览画册的封面作品,在这件作品中,张桓的“演员”也是民工,然而这种作品依然是出于经济的考虑才会将民工引入。

邱志杰称这类作品是建构在“暴力雇佣”的基础之上。“这是中国挺特殊的一个状态,西方也有廉价的可雇佣的劳动力,但没有这么多可雇佣的人来参加”,这是一个“你可以把人当作材料的阶段”。相对于早期温和的绘画作品,在作品中用人,特别是在雇佣基础上完成的表演,其本身对行为艺术的影响力具有很大的作用,“在国外是不可能实现这种暴力雇佣的参与表演”。

邱志杰在他的后期作品中开始更多地关注“民工身份”在艺术表达中的隐喻作用。在《向资本主义致敬》中,民工演员手握斧头,演出雇佣合同装裱在镜框里,放在民工演员的头旁边,不远处的扬声器里反复播放着辱骂性的语言。邱志杰认为民工的生存状态只不过是把白领或其他看上去很美的群体那种“包装得很好的”的个体与群体关系直白地暴露了出来,是人与人之间的关系的极端化,“就算你是白领,只不过扬声器离你远一些,合同不在你的头边”。

在杨心一的观察中,一部分艺术家是借以民工为主题的创作来反映自己的生存状况和与社会的关系。“艺术家们的生存状况及其诉求与主流社会格格不入,对有些艺术家来说,他们的经济与生存状况(在某些)层面上相似于民工,他们和民工一样过着物资缺乏且居无定所的生活。这也是为何艺术家可以贴切地、敏感地表达这个问题的一个原因。”

王晋的作品

高速城市化让我们“与民工在一起”

十几年的时间,“民工”从小众艺术的主角成为大众文化的焦点,而这恰恰是中国城市化进程发展最快的十几年。

10月31日,国家统计局最新数据显示,我国城市化率已经由1993年的28%提高到2003年40.5%。美国在1900到1990年,每十年间的城市增长率不超过五个百分点。美国社会学家戴维·波普诺(David Popenoe)指出,相比于西方的城市化经历了几代人的渐变发展,发展中国家的经济发展通常都远远落后于其城市人口的增长。人口多而就业机会少,农村地区存在大量剩余劳动力,而涌入城市的剩余劳动力将远远超过城市的容纳能力。过度城市化(overurbanization)造成了中国社会所特有的庞大的民工群体,民工是一个任何“城里人”都无法躲避的群体。

虽然自己的小说更多的意图是在于展现一个人解决内心矛盾的过程,然而北村认为民工的身份在《愤怒》中是不可取代的。从农村来到城市的李百义负载的是“中国最受伤害的一个群体”,同时也是“数量最为巨大”的,而且“随着城市化进程还会增长下去的”一个群体,这个群体问题将会是一个更为普遍的社会问题。

结束了在日本与英国的活动,12月宋冬还会在上海完成一件新的民工题材作品。

明年,联合国教科文组织仍将与杨心一合作,计划在法国举行一个关于中国女性民工的艺术展览。

对民工更广泛的关注才刚刚开始。

然而民工在这个过程中始终是不自觉地。邱志杰告诉记者:“说实话,很少有艺术家会考虑对这些作品民工自己有什么意义。对于这些参加过演出的民工,参加表演对他们来说就是一次打工的经历。”

《天下打工是一家》,一张真正的民工讲述自己生活的唱片,其制作公司北京京文唱片副总裁李辉告诉记者,今年八九月间他们向全国发行这张唱片及卡带,虽然售价已经为成本价格,卡带的定价3.5元甚至低于成本价,然而到现在他们也只发出3万张左右。京文向全国合作多年的500多家电台发送宣传样带,李辉至今也没有听到一家电台的反馈,更不用说打榜。

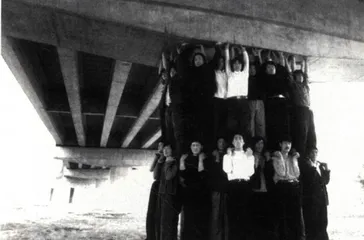

2003年11月,在作品《与民工在一起》中,宋冬安排有四个作品环节:美术馆的电梯、入口、后窗、展场。宋冬将200多名民工安排在这四个空间中。

宋冬回忆,当时在电梯这个环节,大部分观众选择了爬楼梯,因为电梯内始终有7个民工。接下来在写字楼三楼的美术馆入口处,当面对数十名民工组成的人墙时,几乎所有人的第一反应都是向附近的工作人员打听是否还有其他入口。经过狭长的有80余名民工高高站在两侧窗台的展厅通道后,在展厅中49名民工组成一个方阵,他们腰间的松紧带彼此相连。在宋冬的哨声指挥下,他们聚拢、散开,散开、再聚拢……

虽然宋冬不愿意对自己的作品作出任何解释,然而这部作品无疑成功地直观复制了现实生活中任何一个“城里人”都无法逃避的“民工景色”。