哈尼梯田的选择

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

10月15日~10月23日,国际环保组织“绿色和平”组织了国内30多家媒体记者和数十位志愿者在云南东南腹地进行了一次生态文化考察巡游。在这次原本是探讨“转基因稻米的影响”的巡游中,想象中的桃花源正在消逝,被我们寄予逃脱平庸生活的理想之地都正在毫不理想地面对重大抉择。这一次,我们看到的,是哈尼梯田。

正在消逝的“自然遗产”

“我们不申请文化遗产,我们只申请自然遗产。”10月20日,在距离元阳县城22公里的老虎嘴,哈尼民间文化专家卢朝贵这样向大家强调。在他的脚下,是哈尼人在2400年间“上下厥田”创造出来的自然景观:从海拔200米的元江河谷地带到1700多米的老虎嘴,3000多级梯田层层叠叠地铺满了山谷,小则如簸箕,大则十几亩。正是秋收刚毕,养田的时节,每一级田里都蓄满了水,山有多高,水就有多高,整个山谷宛如明镜。

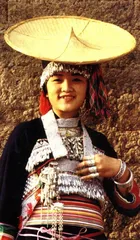

对“自然遗产”的刻意强调令人不解。“有寨子的地方,就有梯田。”梯田不是自然景观,而是哈尼人的作品,哈尼人的生活。哀牢山区的哈尼人有句俗话:“梯田是小伙子的脸,大腿是姑娘的美。”哈尼人家嫁姑娘,不看对方小伙子长得美不美,要看他家里的梯田种得好不好;哈尼人家娶媳妇,不看姑娘的脸漂不漂亮,要看大腿粗壮不粗壮,因为哈尼妇女要承担拔秧、割谷等梯田劳作,而这些劳作都要在没膝的田水里进行,没有粗壮的大腿,就无法承担劳动的强度。因此,哀牢山一带的哈尼姑娘们有这样一个独特的习俗:劳作完毕后,要到溪水里用鹅卵石把大腿打磨到发红,而她们的服装也与版纳等哈尼姑娘的服饰不同:她们不穿长裤,而穿露出大腿的短裤。

哈尼人认为,梯田之所以能够从河谷开垦到山顶,关键在于树木:高山森林孕育了溪流水潭,水流顺着水沟盘桓而下,滋养梯田,最后汇入谷地江水,江水蒸发,化为云雾阴雨,再次贮于森林。这样,森林成为哈尼人重要的文化母题,而树神崇拜也造就了哈尼人独特的祭祀和节日文化。卢朝贵说,小时候,他问寨子里的老人:“红河谷是怎么来的?”老人们会讲这样一个故事:从前有一棵树,长得太大了,遮住了日月,人们就把它砍倒了,倒下来的树干砸出了一条深沟,这沟就叫红河谷。那些木渣飞到江河里变成了鱼虾,树叶变成了水田里的泥鳅和黄鳝。哈尼人一年中最重要的节日有三个:十月年,昂玛突节和六月节。其中昂玛突节又称寨神节,“寨神”保护梯田生产,居住在村寨后山的森林“寨神林”里,哈尼人选择一棵“神树”作为寨神的栖息地进行供奉、祭祀。梯田丰收的十月年是哈尼人的新年,家家户户在街心摆出酒菜庆祝丰收,感谢一年来帮助自己的同寨人,其中一道烤猪肉,必须是祭祀过寨神的,参加宴会的外乡人必须要尝一口以表示对寨神的尊敬。

将具有如此深厚人文传统的梯田视为“自然遗产”,或许只能相信卢朝贵的解释:申请“文化遗产”的竞争过于激烈,“自然遗产”成功的几率会更大。作为哈尼人,卢朝贵对申遗最大的期望是:“能够有资金补贴种田的农民,他们越来越不愿意种梯田了。”

农民“越来越不愿意种梯田了”。因为种梯田越来越不能维持一个家庭的生活。在一年数千元的打工机会和一年千余元的梯田之间,哈尼年轻人选择前者,而不会想有“在哈尼山寨的集市上,望着狗追着小孩摇尾巴,心里却在上演亚瑟王与圆桌武士故事”的闲情逸致。哀牢山深处海拔1850米的红河州红河县甲寅集镇是云南境内最大的哈尼寨子,就在这个寨子里,1/3的年轻人都出去打工了,梯田里看到最多的是老人和妇女。

梯田文化正在消逝。在外面打工和在家里种梯田的小伙子之间,姑娘们当然更喜欢前者,而既然梯田不再是幸福生活的保障,又何必费力将大腿变得粗壮呢?古老的祭祀仪式正在失去它的作用,节日和节日的规矩也不必要严格遵循了,“苦扎扎”节上向年轻人传唱本民族史诗的“哈巴”长老一位一位寂寞地逝去。红河州哈尼学会研究员李期博只能感叹,再也找不到能像20年前一样演唱3天3夜长诗的哈尼人,找不到能准确主持“祭树神”的祭司。

但是,即使申请了“自然遗产”,这一切变化就会停止么?民族文化保护专家,云南大学人类学博物馆馆长尹绍亭认为,文化也是一个生态系统,生态的最根本的本性是“适者生存”,这就要求系统中的任何角色都要不断调整自己的位置。

那么谁来平衡这个系统?

“丽江榜样”和流行概念

很难想象,如果没有丽江,申遗还会不会成为卢朝贵们的希望。

一个玉龙雪山脚下年收入4000万元的小镇一跃成为超过1.3亿的世界旅游胜地,“丽江”太像一个奇迹了。这个奇迹使很多云南地方政府牢记了两个词:申遗,办旅游。“纳西古乐”、天价收入确实使丽江一度被视为经济、社会、民族文化协调发展的样板。旅游也因此一度视为维护文化生态系统的有效力量。但是,近十年来,旅游带来的负面效应越来越令人忧虑,尹绍亭甚至认为,旅游业正在“利用民族文化”。

尹绍亭说,在丽江,为了营造所谓的民俗氛围,很多纳西老人被聘去在商业场所表演各种民族仪式。他认为,这种做法在带来商业效益的同时直接破坏了这些老人在民族文化中的神秘崇高的象征意味。而在考察途中所遇到的向旅游者索要引路费、合影费的小女孩、小男孩,要价300元的扭丝银手镯,要价100元的指甲大的银制长命锁。也使李期博怅惘地回忆起几年前的哈尼人:“过去哈尼人根本没有商品意识,在集市上出售农产品不好意思讲价钱,给多少算多少。也不好意思用秤,都是用手抓。”

而旅游业对民族文化的负面影响甚至直接影响了旅游本身:越来越多的旅游者和背包客在云南寻找更加原始、民族文化更完整、更丰富的地区。元阳县箐口村拥有3000多亩梯田,是元阳县政府重点扶持的以展示民族文化带动旅游经济发展的试点单位。为此,元阳县投资了500多万元整修村寨,把一切房屋都整修成“泥衣草帽”的蘑菇房,并对原有的寨神林、路桥、梯田分水木刻等进行了强调性的修饰。元阳政府的本意是通过展示梯田、森林、村寨、河流“四度同构”式的哈尼人文文化来带动元阳旅游业的发展,但是箐口的旅游收入并不好,甚至一度无法挣回当年度的管理费用。

更多的学者开始寻找能达到文化保护、社会和经济平衡发展的另一条道路。目前,云南最流行的概念是“民族文化生态村”。

在美国福特基金会和云南政府的资助下,1998年,尹绍亭根据国外“社区生态文化博物馆”理论提出了“民族文化生态村”的概念。这个项目的组织实施者之一王国祥说,这是一种“在水里看活鱼”的民族民间文化保护形态。在生态村里,尹绍亭、王国祥他们要做的工作是为村民找到传统和现代结合点,力图证明传统和现代,文化和商业是可以兼顾的。他们做的工作包括:建造既保持民族风格又拥有现代化水电设施的房屋;向村民讲述文化的重要性和独特性;将村里的长老们集合起来在广场上传授歌谣;创造一些诸如“刺绣节”之类的体现民族文化的新民俗。尹绍亭希望,这样可以重新增强传统文化在现代生活中的作用。

到目前为止,“民族文化生态村”已经作为建设云南民族文化大省的重要内容,写进了“云南民族文化大省建设纲要”和“云南民族文化大省建设十五规划”中。下一步,云南全省将推广和建设50个文化生态村。

但是,尹绍亭还是无法解决最根本的问题:生存需求。在很多地方,生态村的全名是“民族生态文化旅游村”。因此,我们所看到是,在文化生态村里,姑娘和小伙子们依然更乐意穿着买来的民族服装坐在园中和游客合影,充满向往地向你打听着北京、上海的繁华;当你被身穿民族服装的小女孩打动,拍下她天真无邪的笑容时,她的妈妈就会走上来向你比划:“10元钱”。而这些当然不是我们理解中的民族文化。

因此,对“申遗”满怀希望的卢朝贵有时候也会忧虑:“申遗之后,知道元阳梯田的人肯定更多,这对我们的梯田真的有帮助么?”(图片提供:绿色和平组织)

概念链接

“社区生态博物馆”在20世纪70年代由两名法国博物馆学家乔治·亨利·里维埃和于格·戴瓦兰提出。这种生态博物馆强调文化遗产与生态环境的结合,强调文化遗产整体、原状地保护和保存在所属社区和环境之中,社区中的每个居住者都是博物馆的工作人员,从事展示、宣传、教育、整治环境等工作。自这一理论提出以来,在全世界已经有了300多座这样的生态博物馆。