蓝天下的碎片

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

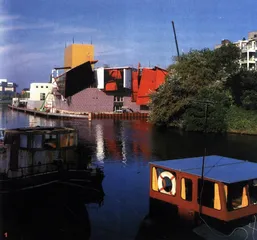

1.从运河上远眺新博物馆,可以比较清楚地看到曼迪尼和蓝天组设计的部分

在80年代末最早给解构主义定名的那一次展览中,粉墨登场的成员之一就有蓝天组。当时这个设计组合的名字Coop Himmleblau因为不是英文,也没有被精当地翻译过来,我只得一直用它的译音来叫它,还以为“希迈尔布劳”是个姓氏。这种笑话虽说有点无足轻重到八卦的程度,总算也透露出了,那时我们与西方建筑的新动态间有多么隔膜。

时过境迁,现在蓝天组在此地可算是大红人了,在中国频繁亮相、到处讲学,还参与国内方案的投标。蓝天组之进军中国,最先广为人知的应该是广州歌剧院的竞标设计,名为“激情火焰”,不过这个方案最后中标的是女建筑师哈迪德,解构圈里的老伙伴。比较好玩的是,蓝天组的两位建筑师和哈迪德都曾就读伦敦的建筑协会,即所谓AA(the Architectural Association),可见新锐的设计思想在英国直到今天还是很有力量的,比美国强。

且不论哈迪德和AA,单讲蓝天组这两位建筑师,有一点细节让我很好奇:其中的Wolf D.Prix1942年出生在奥地利的维也纳,Helmut Swiczinsky 1944年出生在波兰的波兹南,不过是在维也纳长大的。他们两人都上过维也纳工科大学(Technical University of Vienna)。在奥匈帝国的古老首都熏陶着,这两位怎么就如此决然地走上了解构的路呢?

普里克斯和斯维钦斯基分别在维也纳工科大学和伦敦的AA念完了书,其中普里克斯还在南加州建筑学院多念了点儿。1968年,两个人开创了蓝天组。1988年,蓝天组在洛杉矶开办分站。2000年,蓝天组在墨西哥的瓜达拉哈拉开办分站。在蓝天组的设计当中,最早出名的一个是他们在1983~1988年间对维也纳一处屋顶的改建:Rooftop Remodeling,那算是解构主义的里程碑之一。由于把屋顶改造成律师事务所面临的功能问题比较简单,这个设计在蓝天组的作品单子里,也就有机会属于面目极端的一个:钢与玻璃支离穿插的构成,穿越古典主义建筑屋顶的女儿墙,自由地盘踞在檐口雕花的上空。

这次他们玩得罕见地随心所欲,而说到几年后他们参与的尼德兰格罗宁根博物馆项目,那就完全另是一番境遇了。

格罗宁根这个城市得名于1040年,临海的地理位置让它得以在远近区域中成了商业贸易中心。15世纪时,格罗宁根城邦达到它的势力巅峰,见证这一黄金岁月的历史遗迹,有留存至今的教堂建筑。1612~1630年间,格罗宁根的城市扩张时期,盖起了17个护卫堡垒,并在此基础上建成了中世纪的围护城墙。

当代的格罗宁根人口不足18万,而其中几乎半数居民的岁数不到35岁!这是荷兰最年轻的城市。更有甚者,在这不多的人口当中,超过35000人是正在大学或高级技校就读的学生。我们曾多次谈论到荷兰人在前卫艺术方面的锐气。在这样的城市里做博物馆,可不只是盖一个房子把画挂起来那么简单的。

1988年,当地的天然气公司对市立博物馆表达了馈赠意图,想要资助它盖一个新的建筑。这也是为了提升整个城市的文化品位、塑造城市口碑的聪明做法。经过一番争执权衡,新的馆址选定在火车站对面,主运河湾的一个小岛上。这个位置立即让新的博物馆有了独到的特质,别处哪里还能再有另一座水中的博物馆呢?出钱盖房子的天然气公司指望这个博物馆能成为一座具备国际水准的建筑纪念碑,本市的议会希望它尊重历史环境,可是最终拿主意的权力似乎还在当时在任的馆长Haks手里,他只属意于一位意大利的后现代主义艺术家Allessandro Mendini。

曼迪尼本不是一位建筑师,而且并不以为自己跑来张罗建筑设计的事情算是越俎代庖。他认为,以文化和技术为基础,艺术家做出的设计将会超越学院派的建筑。曼迪尼说,我们面对着一个彻底异质化的时代,多种多样的审美原则相互冲突着,而博物馆则应该是反映着这一切的焦点。在全球化的背景下,当代城市未必就肯依头顺脑地被归进哪条公式里去,仍然在拒绝着被人一言以蔽之。由于有了不同的城市文化,城市生活的特殊性和价值才得以定位,得到表达。

为了形象地讲述这一套分化理论,曼迪尼的设想是把整个建筑分解成几个片段,分别交给不同的艺术家去设计。在他最初拟订的名单里,包括Michele de Lucchi、Philippe Starck和Frank Stella,的确没有职业建筑师的影子。但这样的狂想终究是有点近乎空想,最终Stella退出了,曼迪尼自己学建筑的兄弟跑来救场,还加上了蓝天组的普里克斯。以专业的角度看,完工的建筑效果里做得最有意思的,毕竟还是蓝天组那一截。在现代学科的专业细分已经如此严格的大背景下,想要挑战职业标准,难。

曼迪尼的建筑总体布局呈现出非常古典的对称形式,包括三个依长向相互连接的展厅,其间,只在底层的一个中央走廊处相连。曼迪尼自己设计了中心一段,最突出的形象是整个建筑最高的一个通体金黄色的塔楼,是博物馆的珍品藏室。他还设计了东边一节的基座,里面的展出内容是现代艺术藏品。西边一节的方形基座由de Lucchi设计,粗红砖贴面,里面容纳了人类学与历史分部;它的上面是Starck设计的弧形银色金属展厅,里面采用了全开敞空间,可以用临时帘幕隔开,这里是实用美术部。东边由曼迪尼设计的基座顶上,是蓝天组设计的展厅,展出内容是老牌大师的作品。

和蓝天组的成名作一样,他们在格罗宁根运用的建筑材料仍然是富于表现力的裸露钢板和玻璃,只不过,这一次所用的钢板表面故意做成了锈色。断裂般的纹理设计,与玻璃做就的裂隙部分组合在一起,让人不禁担心这一节房子几时就会分崩离析。事实上,这一段建筑的空间设计非常复杂,不容易只用图纸交代清楚,以至于蓝天组不得不特为做出一个模型,交给施工方去现场照搬,而且更奇特的是,这一回的施工方居然是一家造船厂商——用金属和玻璃加工出来的流动感的建筑,无论从装配技术还是从生猛气质来讲,都和扬帆远航的船舶更贴近吧。

2.曼迪尼设计的主门厅里的楼梯,明显流露出后现代风格以及实用美术设计师的烙印

3.蓝天组展厅内景。白色的悬吊展板虽是后加的,与金属的大构成设计并不相左,倒是起了镇定的作用

4.蓝天组展厅入口处,走在外面的一段走廊上,可以透过脚下的玻璃地板看到建筑底下的运河水在流淌

蓝天组设计的展厅室内,赭红色和钛白色的金属梁架、龙骨、坡道、栏杆,相互间以随机变幻的角度穿插着,让人看了以后先是被镇了一下,随即感观就被冲撞得发晕,于是这里的结构元素已经成了抢镜头的主角,展品倒在其次了。事实上,在1995年博物馆开幕时,在这个展厅里还真是没有合适的方式展出绘画作品,只好先摆上现代艺术品充数。后来,蓝天组想出一个辙,从天花板上悬吊下雪白的背景板,才算有个正经地方做经典的展示布置。也罢,无非是固定墙进化到滑动隔墙,滑动隔墙再进化到垂吊板么。不过,展板的种类如何尚在其次,关键是这喧宾夺主的劲头,比起传统博物馆的展览背景专取中性平和路线的宗旨,其间相去何止以道里计。

格罗宁根博物馆一开张,就在荷兰全国乃至国外引起议论纷纷,人潮涌来只为了看建筑,同样的展览内容搬到别处去就没有那么多人肯捧场。这么不拘泥的建筑先做出个大赦姿态来,年轻人才好意思不必装出绅士或艺术浪人状,只要随意套上件夹克,揣着随身听,就可以遛遛达达地参与到博物馆里互动式的艺术行为流程中来。照蓝天组的说法,这个博物馆的设计思路一则是科学的跨界概念,一则是变化的概念。就像时间一样,永远不固定,永远有新意。这和他们最初给自己的事务所取名是依循着一脉相承的逻辑:他们所谓的“蓝天”,是射着天上的“云”,而云,就是飘忽不定的。