终于加息

作者:三联生活周刊(文 / 谢衡)

此次加息,如果不能为“过热”的中国经济画上休止符,便是中国进入“升息通道”的起始点

在一个最不为人注意的时机,央行作出了8年来首次提高人民币存贷款利率的决定。此前,前三个季度的宏观经济数据刚刚出炉,在冬天到来前,国内生产总值(GDP)的增长一直在小幅下降:第三季度GDP同比增长9.1%,而第一季度增长9.8%,第二季度则是9.6%。

不过,影响中国对银行加息决策的两个重要指标,固定资产投资与CPI(消费价格指数),在上个月却并未像人们预料的那样大幅回落,其中,CPI已连续4个月越过5%的通货膨胀“警戒线”。

0.27个百分点,如果不能为“过热”的中国经济画上休止符,便是中国进入“升息通道”的起始点。

“别无选择”的决定

对于9月份以前的CPI数据,国家统计局更愿意以翘尾因素解释。6、7、8三个月CPI上涨5.0%、5.3%和5.3%,其中翘尾因素为3.9%、4.5%和3.7%。但根据非公开的数据,9月份CPI翘尾因素比重正在减小,降为2.6%。这说明新的价格上涨因素正成为推动CPI持续走高的动力。另外,从扣除食品价格影响后的核心CPI数据看,8月份上涨1%,比7月份提高了0.2个百分点,到9月份再次扩大到1.3%,比8月份又提高了0.3个百分点。

耐人寻味的是,固定资产投资与CPI 虽然在1~3季度呈下降趋势,但9月份单月数字却出乎预料。9月份的固定资产投资数字确实出现了小幅上扬,当月增长27.9%,比8月份高出1.6个百分点。

国家统计局新闻发言人郑京平对此的解释是,这一波动可能与统计方法有关。但这种说法,显然并没有让央行货币政策委员会的委员们感觉轻松。

实际上,生产资料价格在持续上涨,9月份达到了一个新的水平,成本推动的通货膨胀压力正在加大。同时,由于政府公共用品煤、电、油、运供求紧张局面依然,公共服务品价格继续上调将难以避免。而原油价格上涨对中国经济影响的滞后作用将在未来数月内释放。

由于CPI是经济运行的一个滞后指标,其时滞约在1~2年间,全国人大财经委经济室张雪松研究员由此判断,今年上半年投资和经济高增长可能带来2005年年中通货膨胀率的进一步上升。

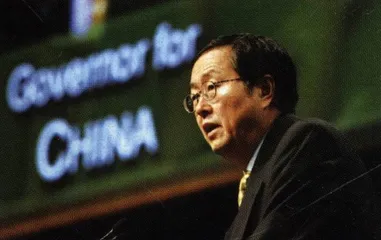

中国人民银行行长周小川

早在9月初,连续三年被美国《华尔街日报》评为美国最好的利率预测专家、现任经济学家欧洲委员会主席的吉米·史密斯就指出,基于近几年对中国金融市场的一些基础性研究,大致可以得出如下结论:人民币存款、贷款的小幅加息将无法回避,而且时间并不遥远,有可能就在近一两个月内。

“中国的固定资产投资扩张和生产资料价格上涨的压力依然很大,煤电油运供求仍然紧张,造成经济运行中突出矛盾和问题的体制性、机制性弊端没有消除。在美联储两次调高美元利率的背景下,人民币加息似乎已经无可回避。”吉米·史密斯说,“预计明年底之前,美元利率将达到2.7%,由于美元逐步升息,中国物价指数的持续高涨等因素,中国政府必然会采取加息来应对变化。在美国,包括我在内的几乎所有利率分析师都认为,11月份,美元利率很有可能再次上升至1.5%~1.7%之间。从货币政策的常规判断来看,加息主要是为了抑制通货膨胀,防范经济过热。”

到9月份,CPI已连续4个月增速越过5%,这意味着,中国的实际利率已连续9个月为负,实际贷款利率连续4个月几乎为零,这成为央行加息一个重要的理论支撑点。在实际操作层面,连续9个月的负利率,导致资金出现体外循环,以高利率方式流入一部分企业。央行有关分行调查,有50%的中小企业存在民间借贷,80%的中小型流通企业和新建企业存在民间借贷。民间借贷收益率一般在10%。

“在加息以前,由于银行利率不能反映通胀水平,导致资金供需极不平衡,人们倾向于贷款而不是存款,投资热一直得不到真正遏制,更有大量的资金进行投机。面对这种经济形势,央行其实没有选择。”摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠说。

而中国宏观经济学会副秘书长王建则认为,从以往宏观调控看,加息不是抑制宏观经济需求的好办法。“加息肯定会对经济增长有抑制作用,但从去年开始,央行一直在紧缩货币需求,实际上作用并不是很大,所以,央行加息效果有待观察。”王建说,“加息的一个主要问题是在国内外市场连通的情况下,会诱导外资更大规模流到中国来,对货币调控不是正面的作用,所以央行一直不愿意出台这个政策。现在央行突然加息,可能是试一试加息对中国经济的影响,更大的意义在于试探和观察。”

试探性起点

与出台时间同样令人意外的,是仅27个基点的升息幅度。此前,央行的升息调整幅度从未底于过100个基点。0.27%,被认为是央行权衡了各种因素后,得到的一个折中数字,并在政策弹性和可控性上都预留了空间。

实际上,利息升了这27个基点后,也并不代表银行存款利率就转为正,而只是存100元人民币少赔了0.27元而已。因此,此次调整也被认为更多是为了改善息差,提高银行收入的举措。从央行的解释也能看出,本次调整的目的是为了巩固宏观调控的成果,本身并不是宏观调控的手段。

但有了开始,通常就被认为将会继续。0.27很可能成为一个拐点,将中国就此带入一轮“利率上升周期”。

一直密切关注中国宏观经济走向的几家国际投资银行,均作出了今后一段时间,中国央行还会陆续出台加息措施的预期。

人民币、贷款利率提高

瑞士信贷第一波士顿预计,未来12至18个月内,中国利率的上升幅度可能达到2~3个百分点。汇丰银行预计,今后6个月内,央行很可能会再升25个基点。德意志银行预计,未来12个月,还会有2~3次加息,总计幅度为50~75个基点。JP摩根预期,到2005年底,一年期流动资金贷款利率再加90个基点,明年的通胀是3%。而高盛中国经济学家梁红则预计,未来三个月,中国还会加息一次,幅度与这一次相同。

国内也有证券研究机构认为,央行政策的重点不在于第一次加息的幅度,而在于今后18个月的总幅度。总的来讲央行调控的意向已经明确,未来18个月,央行加息总幅度至少应达2到3厘,才能反映真实的经济运行状态。

“理想的加息幅度,最好一次加1%,然后在三个月内加息2%左右。这表明加息过程中仍旧有很大的空间可以进行调整。考虑到明年的趋势,即使通货膨胀率到了3%,利率调高1%~2%也不为过,也仍然是负利率。”北京大学中国经济研究中心宋国青教授说。

财政部财政科学研究所所长贾康认为,从以往的历史经验来看,无论减息还是加息都会有若干次持续行为,比如前面就曾有过8次减息,相信继这次加息之后还会有第二次,主要还是看CPI的运行状况。

而央行货币政策委员会委员李扬就指出,调整利率本来是很灵活的手段,但现阶段在中国,大家对利率手段看得太重了,往往把它视为宏观调控的“杀手锏”。宏观经济一有变化,往往就说“进入加息通道”,这种说法很不严肃。央行加息是根据宏观经济形势变化来做出,而宏观经济包含很多方面,有时不同方面的数据揭示的趋势可能是完全相反的,只能说存在继续加息的可能性,但同时也有倾向于不加息的因素。

“应该心平气和地看利率,不要把调整利率看作是‘舍此没有别的办法’。”李扬说。

在利率预测专家吉米·史密斯看来,判断一国央行利率走向,并没有过于高深复杂的理论——(经济)增长太快就加息,增长缓慢就减息;加息是控制信贷,减息就是降低成本。

加息震荡波

记者 谢衡 实习记者 谢九

房地产

此次升息的第一指向,便是不断攀升的房地产价格。

以往负利率下催生的借款狂潮,创造了中国的房地产需求。首先,借款狂潮为那些想把自己贪污的钱“漂白”的人,创造了机会。第二,被借款狂潮所引起的通货膨胀,推动中国的家庭将资金从储蓄存款中撤出,用来购买房地产以对冲通货膨胀。第三,因为房地产价格已经连续快速增长了六个年头,海外和地方的投机者们跃跃欲试,购买了房屋,只为了一个目的:等待价格上涨。

在谢国忠看来,中国之所以能够买得起如此昂贵的石油,是因为海外的中国人,以不断上涨的价格购买了上海的房地产。中国的贸易条件,是以上海房地产价格和石油价格的比率为条件存在的。而如果中国不调高利率的话,在不久将来,房地产的过量建设将会持续下去并引起银行系统更多的损失,产生更多的呆坏账。

包括谢国忠在内的很多经济学家认为,当利率上升时候,房地产的销售将和汽车的销售一样迅速下降。正是对这种打击的担心,促使利益集团去游说反对利率的上升。

去年底,我国房贷总额已经达到了1万亿元左右,按这个比例来算,全国贷款买房人一年要多付利息36个亿。

“投资者实际上对于资金价格的变化还是很敏感的,如果利率连续上升,那么房价下跌是必然的事情。我估计,这次升息周期将持续两年左右,累计的升息幅度可能为150~300个基点。”光大证券首席经济学家高善文认为。

更有学者认为,对于局部已经过热的房地产市场而言,这次升息周期的启动无疑对抑制价格是最重的一击。“当需求被抑制,房产的流动性丧失之后,价格下跌将是必然的。”而潘石屹则认为,加息是抑制了需求,但还有许多政策是在减少供应量,最后房价是涨是跌,还是取决于供应量减少的多、还是需求量减少得多。

实际上,健康的房价上升幅度应该高于通货膨胀的速度,低于收入上升速度,从这个意义上说,国内的房价上升过快,升息存在必然性。但是,这次利率上升后,50万元30年的贷款增加成本约4万元,这一成本增加在房价上升面前,依然显得比较苍白。

“此次加息房地产行业是有心理预期的,因此在前期购买阶段已经进行了自我消化,同时,0.27%的加息幅度相对较小,整体而言对房地产业不会产生太大的影响。”宋国青说,“房价上升的速度会遭遇阻滞,房产价格的绝对水平下降将是必然趋势,但房产价格下降的幅度不会很大。”

瑞士信贷第一波士顿的陶冬认为,虽然许多地产发展商将会受到影响,但在政府扶持下,房地产价格只会温和调整。地产价格急跌的可能性是20%~30%,如果出现这种情况,经济增长将会受到很大的打击。

如果房价下降,房产商资金链可能面临困难,那么对于受累于高比例房贷的银行系统,坏账率的上升将不可避免。参照国际经验,日本十几年以前那场加息也是由于负利率太高,刚开始市场反应平淡,半年之后,各种投资开始对连续升息有所反应,房地产一蹶不振,而紧接着就是长达15年的萧条期。

车市也是个晴雨表

车市

汽车市场在经历了两年超过50%的增长后,今年9月份突然踩了刹车,当月销量较上年同期下降3.6%。几款在中国畅销的车型当月销量较上年同期降幅逾50%。

如果加息带来消费者购买意愿的下降,汽车等一些早已开始放缓增长步伐的行业将进一步受挫。大众、通用汽车和福特汽车等公司近来正在建立消费信贷金融子公司,希望通过信贷扩张推动下一轮汽车销售高潮的出现。但目前,这些汽车金融公司也必须严格遵守中国央行规定的贷款利率。

不可忽视的是,央行此次还扩大了人民币贷款利率浮动区间,这意味着资质差、信用低的个人办理车贷,有可能被提高贷款利率水平。

而让那些已经贷款买了车的消费者“闹心”的是,一边是车价不断跳水,而另一边则是自己要还的贷款不断增加。

股市

从理论上来说,“升息”增加了银行储蓄的收益率,势必对其他金融资产的收益率产生负面作用,股市自然首当其冲。但对于目前中国股市而言,恐怕已经到了“虱子多了不咬,债多了不愁”的地步。最近几次降息,其实并未给股市带来明显利好。

业界人士认为,在经历了长达40个月的下跌之后,市场缺乏继续大幅下跌的因素。不过,预计跟地产概念有关的股票将受负面影响,其他有持续增长潜力的绩优股将不受影响。由于中国股市“重融资、轻回报”的游戏规则仍未改变,如果中国股市仍处于为国家、企业上市做贡献的地位,在投资组合中减少股票投资的比例不失为明智之举。

债市

由于国债都是固定利率,并不会随着人民币利率的提高而调整,因此当人民币利率提高时,也意味着国债收益的相对减少。

本次加息,将使债券长达7年的牛市随着市场预期发生改变,后市将不容乐观。这时候购买债券需要注意时机的问题。当利率处于高位时,购买长期国债是很好的投资渠道。

汇市

加息将使人民币更加“值钱”,从而带动与之联系的美元短时间内小幅攀升。但由于美元也在加息,以及原本高息的澳元、加元等因素,在全球加息预期的带动下,一些低息国家都出现现实的加息压力

在美国连续加息之后,如果中国不加息,会引发资本外逃,可能导致人民币贬值。另一方面,如果加息的幅度太大,则可能导致大量的“热钱”涌入,从而对人民币汇率构成更大的升值压力。