玛多:从“首富县”到21世纪的“楼兰”

作者:三联生活周刊(文 / 高清扬)

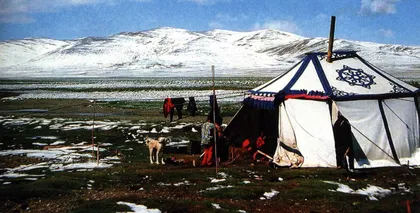

2001年,雪山下玛多草原藏民的帐蓬

玛多县位于青海省果洛藏族自治州西北部,在藏语中,玛多是“黄河上游”之意,它是黄河流经的第一个县。70年代末到80年代初,这个以畜牧为主的农业县,一度达到人均收入列全国第一的“辉煌”顶点。但是人类的肆意与无知,很快使这个曾富甲一方的全国“首富县”,变成今天生态极度恶化、有现代“楼兰”之称的贫困县

“玛多曾是我们整个青海人的骄傲!”在青海果洛自治州组织部工作的王润宇语带自豪地告诉记者。玛多县平均海拔4200米以上,在巴颜喀拉山北麓,阿尼玛卿山以西的黄河谷地,这里山峦起伏,河流纵横,湖泊众多,最大最负盛名的扎陵湖、鄂陵湖就在县境内,被称为黄河源头的姊妹湖,是天然趣成的山水画卷。

但一个略显残酷的事实是:这种美丽和自然资源的富饶,建立在独特的高原气候,人类极少能到达的基础上。而无所不能的现代人,借助于科技的发展,活动范围和活动能量成倍放大。更不幸的是,在自然面前,现代人往往扮演了“侵入者”和“破坏者”的角色,他们的侵扰让这份美丽和富饶变得不堪一击。

从“首富县”到贫困县

“20多年前,这里山清水秀、湖泊成群、湿地连片,是一片真正的‘风吹草低”见牛羊’的美景。”王润宇说。这个以草原畜牧业为基础的纯牧业县,当时人均占有牲畜达到100多头,人均收入超过500元,在1980至1982年连续3年蝉联全国人均年收入排名第一,难怪玛多县一度曾成为青海省、甚至整个西部引以为豪的一个名字。

而今,玛多的“辉煌”成了昨天的回忆。

农牧业带来的丰收很快刺激了人类。“突破百万牲畜”的口号喊得震天响--地方政府发出号召,其他市县的剩余劳动力只要愿意来玛多放牧,就无偿提供牛羊、划割草场。这一号召引来数百名淘金者,牛羊数量迅速飙升。此后短短几年间,人口不足1万的玛多县,牲畜总数就达到了79万头。草原厚度在牛羊的啃食下不断下降,直至只剩草根贴着地面。

过度放牧给草原留下的灾难终于显现出来。地处青藏高原腹地的玛多县过去“五年一大灾,三年一中灾,一年一小灾”,雪灾成了牧民们无法回避的磨难。如今在玛多,雪灾似乎不复存在,因为每年冬春季节,几乎没有雨雪。以前玛多县的降水量一年是340毫米,后来每年不足200毫米。在全球气候变暖的大背景下,黄河源头地区的千年雪山开始融化,降雨开始减少,继而出现干旱,区域内补给黄河水的众多河流因为得不到天然降水的补给逐渐消退。脆弱的生态没有了充足的水源,被啃光的草场复原之路日趋艰难,退化、沙化便凶狠袭来。

玛多县扎陵湖乡副乡长扎昂记得,“我小时候这里的草特别好,那时候这里的野牛多得很,这草高的时候,牛羊在草里走都看不见”。可如今,“这里已经连续五年没有好好下雨,全乡558万亩可利用草场的82.4%不同程度地退化了”。20多年后的今天,贫瘠的草原再也无力养育千百年来生活在这里的牧民们。

玛多县委副书记才本太说:“玛多每年冬春季节一直刮三四级的西北风,风是不间断地刮,由于草山植被稀疏,风把土壤吹跑了,裸露出来的都是沙石。玛多现在荒漠化的面积也逐年扩大,现在可利用的草场面积只剩下30%左右。”20多年前,这里拥有两千多只牛羊的牧民比比皆是,现在能有二三十只牛羊的已是大户。玛多县黄河乡牧民彭毛,1989年到1990年养了1000多只羊,一年能有一万多块钱的收入。现在由于草场退化,放了一辈子羊的他,只能靠给别人缝点东西来维持生活,“我现在靠给人缝这个一个月也就是80到90块钱”。彭毛说。

昔日“全国首富县”的玛多,2003年全县人均收入不足1700元,成为全国十大贫困县之一。“如今的玛多,可以说是风沙蔓延、河流干涸、草原退化,越来越多逐水草而居的高原牧民开始沦为‘生态难民’,移居他乡。”在当地媒体工作的徐先生介绍。除了像彭毛这样守在故土上的人以外,还有一部分牧民干脆赶着自己的牛群、羊群,去那些水草还比较好的地方,走场放牧。又回到了原始的“逐水而居”的生活状态。

从“千湖之县”到无电县

玛多县是黄河流经的第一个县,这里原本拥有丰富的沼泽湿地,历史上素有“千湖之县”的美誉。但根据2000年卫星遥感影像资料,玛多县面积大于0.06平方公里的湖泊仅剩261个。现在,流经这里的黄河源头干流出现连续跨年度断流现象,表明河源地区的高海拔草地生态系统早已失衡,而且生态环境仍在进一步加剧恶化。

“县城里15口水井中,能打出水的目前只有6口。政府大院的这口井一次只能打出半桶水。黑河乡的居民用水全部是从几公里外的河里拉冰吃。”玛多县副县长牛龙蛟说。据了解,过去从县城到鄂陵湖中间60公里的距离中,有九个湖泊,现在一个都不见了。过去,由于这里湖泊很多,当地牧民就把这些湖泊形像的比喻成漫天的繁星,但是,由于近些年来草场的退化,沙漠的吞噬,现在这里已经面目全非。昔日的星星海如今有了新的名字:绵沙岭。

扎陵湖和鄂陵湖是黄河源头地区最大的一对“姊妹湖”。黄河自巴颜喀拉山北麓的约古宗列地区发源后,入扎陵湖出鄂陵湖并接纳众多细流后汹涌东去、一泻千里。但是自2003年12月以来,黄河源头鄂陵湖出水口出现历史上首次断流,黄河源头地区的生态全面告急。牛副县长说,近几年,两湖间断流时有发生,且逐年加剧。但鄂陵湖出水口断流在历史上还是首次。根据玛多县气象局局长易之勇介绍,2001年10月至今,玛多县月平均气温持续偏高1~2摄氏度,2003年12月,偏高3.1度。蒸发量持续上升,近两年蒸发量达到降雨量的4~5倍。大风沙尘天气增多,今年1~3月,出现了32次大风天气,6次沙尘暴。气候变暖、蒸发增大、大风沙尘天气导致了两湖水位的下降。玛多县副县长尕藏尖赞说:“过去这个地方(鄂陵湖、扎陵湖中间的一个河道)将近有个100米宽的湖水,现在整个地面都已经出来了,这里一断流,扎陵湖的水位就会下降,如果扎陵湖的水位下降了,黄河就会出现断流。”

黄河源头第一水电站

在距离出水口60公里的黄河第一桥边,有一处残垣断壁,那里是玛多县的老县城。因为黄河水太多,县城周围都是湿地,1975年,县城整体往东搬迁了3公里。谁能想到30年后的今天,整个玛多县城吃水陷入困难。玛多人又期盼着搬家,这次竟是因为黄河水实在太少,地下水位逐年下降,全县吃水都成了问题。

从玛多县往西60多公里处,是国家投资近亿元修建的黄河源水电站。记者看到,水库水位比电站死水位还要低3.78米。玛多县电力公司经理祁进武说,去年12月断流后,一直发不出电。如今,这座投资上亿元的水电站孤零零地矗立在几乎没有水的大坝旁边,已基本形同虚设,除了少数居民用小发电机取电外,玛多县又退回到无电状态,大多数居民靠点蜡烛照明。一位干部忧虑地说:“再过几年,别说用电了,玛多连吃的水可能都没有了。”

盲目开发在这时候又进一步使生态陷入雪上加霜的境地。自20世纪70年代末大量淘金者无序涌入青海,仅玛多县就有近10万人,这么多外来人常年吃住在草原,乱挖滥采,使这里的原始生态遭到毁灭性破坏。虫草价格连年飙升,上万的“虫草大军”年年涌入草原进行掠夺性采挖。为了追逐利润,人们开始大肆捕杀狐狸、老鹰等草原田鼠的天敌,制成标本贩卖到大城市。狐狸与狼很快在草原没了踪迹,天空中也看不见老鹰飞过,鼠害却迅速蔓延,一发不可收拾。正如玛多县委张书记所指出的“玛多县生态环境系统已到了崩溃的边缘”,必须以有力措施彻底改变现状。