经纪人李松强:主动权一直在我们手里

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

李松强对手里这张王牌充满自信

李松强走到路边,在一块空地前停了下来,他把夹在腋下的一卷纸轻轻摊开,足足有20米。他看着纸上一行行黑压压的字,脸上流露出一种难以言状的表情。这上面记录的是他上个月手机通话记录,上面能看清楚每一个电话的通话时间及通话费用。他从最上面看了几行,便看不下去了。这么长的纸,他在打印时候足足等了有5分钟,要看完的话,需要50分钟。当然,他知道,这上面大部分通话都跟一个人有关——刀郎。

李松强,刀郎的经纪人,祖籍上海,长在新疆,三十多岁,他现在是一个比竞选总统布什还忙的人。在采访他之前,我特意提醒他把手机关掉。采访用了45分钟,结束后,他打开手机说:“有15个未接电话。”几个月前,我在新疆见到李松强,便发现和他谈话总是被手机铃声打断。我统计了一下,大约每3分钟就有一个电话进来。

当李松强包里背着刀郎的唱片离开新疆想找一家全国性的发行公司谈判的时候,他的底气是很足的,因为《刀郎》这张专辑在新疆每天的销售数字都在攀升。他相信,这张唱片在内地一定也会受欢迎。不管他跟谁谈判,他肯定要说的一句话是“这张唱片在新疆卖得特别好”。开始没多少人相信他的鬼话,很多公司提出各种各样的条件,李松强一律以不变应万变,像祥林嫂那样重复着同一句话:“这张唱片在新疆卖得特别好。”终于,有人相信了。一个成功男人的背后,有时也会有一个男人。

两个野心家

为什么与内地有些“与世隔绝”的新疆会走红一个刀郎?这不仅是那里有丰富的音乐资源,更主要是刀郎遇上了李松强,这两个人自从相遇之后,野心便在内心中酝酿,他们不想把自己困在新疆,而是走向全国。

“什么时候知道自己这么有名了?”我问刀郎。“我早就有预感。”他说。我问李松强:“从一开始就想到在全国走红吗?”他说:“最开始就想到全国,对做音乐的人来说是个理想,对做公司的人来说是个目标。”但是他没有想到,这个目标这么快就以一步登天的方式实现了。

刀郎原名罗林,大约10年前,为了一个他爱的人,他去了新疆,仅仅是为了爱人,而不是新疆的音乐。那时候,他只是一个在歌厅里打工的乐手。在新疆,他认识了李松强,后者也是一个乐手。刀郎之所以能和李松强傍在一起,是因为李松强是当地人,各方面都门儿清,对他的帮助很大。

李松强说,刀郎来新疆的时候就带来了一个商业音乐的概念,他认为音乐是可以赚钱的。“我们那时候做乐手,还是那种追求摇滚精神的,他来之后,就告诉我们音乐还有其他功能性的东西。他当时做的西北音乐工作室,我们作为乐手还经常去看,这是一个很有拓展性的东西,很吸引我。它是可以以公司方式运营的。因为原来弹吉他根本想不到跟做公司有什么关系。他给我讲了很多这方面的事情,他也常劝我,你改行吧,去做经营吧。所以我们的合作从最初很松散,到后来越来越默契,到最后变得越来越正规。”

刀郎在他十几岁的时候便开始写歌,“我想过出唱片,但是没想过当歌手,一直没想过。我17岁的时候,有个朋友出唱片了,当时我跟他说:‘我要做一个制作人。’直到我出唱片,也一直是这个状态”。

所以,在最初,刀郎和李松强一个是扮演制作人的角色,一个是扮演市场推广和策划者的角色。他们有很多机会,比如给一些厂家做广告音乐。一些新疆的朋友告诉我,在有段时间,无论走到哪里,都能听到刀郎做的广告歌曲,那时候这个广告歌曲的流行度就像现在刀郎的音乐在全国的流行度。在二道桥的音像店里,李松强指着那些当地自制的流行歌曲唱片说:“我和罗林当年就做过这样的唱片,几天就能做出一张来,很好卖。”李松强凭着他的关系可以找到很多挣钱的机会,很快,刀郎在新疆便很有名气了。

回顾这段不曾被人熟知的历史,不难发现,当这两个人把目光穿越了西部沙漠,投向全国的时候,他们只不过是把在乌鲁木齐尝试的方式放大到全国而已,所有“工作原理”都是一样的。而与此同时,刀郎在一点点完善他的制作音乐手法,同时也向商业音乐一步步靠近。“大家做事情,肯定都是有野心的,他能那么狠地做出那样的音乐,我们就能那么狠地去工作。”李松强说。

鸿鹄之志

李松强的公司名字叫“鸿业”,可见他是有一飞冲天的志向。“每件事情做出来都是有商业价值的,只不过是多和少的问题,是你怎么把他做成品牌的问题。”李松强说,“从他最开始做出唱片之后,我们就越来越感觉到需要有些后续的事情。”所以,在做到《刀郎》的时候,李松强知道,是时候了,该七剑下天山了。新疆的发行公司说,找全国发行公司,能卖多少就卖多少。但李松强不这样想,“作为我们这个公司来说,我们一定要想到把它做得很好,所有的事情我们都要处理好。我们自己的发行公司做不好,必须找另外一家公司,这是你要很明白的一个问题,因为从一开始我就想把他做大了。德威龙虽然在新疆做得很好,但是在全国发行上就不行。在这时候,必须委托它在全国找一家很好的发行公司。谁做的最好,谁就来帮我把这件事情做完。”鸿业公司从一开始就把工作重心放在刀郎身上,他认为刀郎就是一笔财富,可遇不可求,再不拿出去,可能就会坐失良机。

他讲了一个故事:“当时做第一张的时候,大家开会时就说,找一个内地公司发行。我说那发完了呢?他们说发完刀郎就火了。于是大家哈哈哈地在那里笑。”李松强也笑了,但是在笑的一瞬间,他的思维凝固在一个目标上——发行完一定让他火。

一手交钱,一手交货

和大圣发行公司的合作还是很让李松强满意的,这张专辑“大圣”还让了很多利,第一张虽然没有商定保底数,但李松强看到发行公司的订单数在一天天增长,这让他对他们有了信心。第一张他们要每张唱片付我们5~6块钱,270万张的销量,足以让李松强忘记那每月两千多块钱的手机通话费了。第二张每张版税比上一张还多,而且第二张买断经营,保底数520万,首批已经订过400万了。

“大圣”难道就敢于冒这个风险吗?显然不是。他们的确很会做批发。刀郎这么抢手,还按照以前先批发后收钱的方式,520万的保底数只能让“大圣”最后什么都不剩。所以他们采取了一手交钱一手交货的批发方式,这是在1982年以前中国音像制品经营的模式,而且,只有大部分订货的钱款到位之后,他们才开机生产。到目前为止,第二张专辑订单数字已经超过了400万。这样做的好处在于,发行公司把风险和压力转给了零售商,零售上只有好好卖正版,才能盈利。一箭双雕,既摆脱了资金回收的压力,又遏制了盗版。

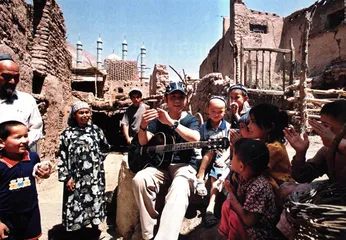

刀郎的“新疆风格”体现得多少跟他对这个环境融入的深浅成正比

但是,这几百万的数量不可能真正遏制住盗版,于是他们采取了一个打草惊蛇的策略,在正版发行前,发行公司在全国开始了一场打击盗版刀郎的行动,意在警告那些做盗版、卖盗版的人,如果制作贩卖盗版,将送上法庭。另外,他们在批发环节上,尽可能以最快速度把货铺向全国,他们相信,刀郎的新专辑只要一上市,便会出现热销,短时间内会堵死盗版渠道。而盗版商向来不会大规模制作盗版唱片,他们都是根据市场所需来确定生产数量。所以,这个计划一旦实施,批发、零售将会取得双赢的局面。

横向联合、打造品牌

仅在销售市场上取得成功,对李松强来说还不满足,他还要做得更大。

静观其动,这是李松强的一个策略,尤其是唱片在市场上大卖的时候,他更觉得以静制动更容易抓住主动权。比如,在新疆我对李松强说:“上海地区的销售情况不好吧?”李松强一笑:“我就是上海人,我知道那里的市场怎么打开,几个月后你就明白了。”因为这时候他已经跟环球公司签订了海外合约,只要这个消息一出,上海地区的发行问题就迎刃而解。“上海人很迷信海外的公司。”李松强说。

宋柯曾经试图把刀郎签下来,但他发现这是不可能的事情,但他看出刀郎的潜力。而李松强也想跟一家内地大公司合作,至少这样可以让自己腰板更直,于是两人一拍即合。今年7月,在广州出差的宋柯突然跑到乌鲁木齐“散心”,实际上就是和李松强密谋下一步合作。两周之后,李宗盛也去乌鲁木齐“散心”,两个月后,李宗盛便成了刀郎新专辑的制作人。

与此同时,环球公司亚洲区各路高层汇聚在乌鲁木齐,专门举行了一个刀郎海外版权签约仪式。李松强说:“跟他们签约的合同是我写的,他们的合同太复杂。”一个月后,刀郎的专辑在香港的销量便拿了冠军。环球老总在一次论坛上发言说,希望三张刀郎的专辑在全球能卖掉一亿张。

谈到跟宋柯的合作,李松强说:“他一直在帮助我,他提供了一些我们想进入这个行业想了解的东西,另外他在帮我们搭很多关系,比如和李宗盛合作。因为他觉得做得越大,就不应该只有那么几个人在做,应该有更大的团体来支撑,这一点他们确实给了我很大帮助。今年我们要做一个全新的品牌合作,还有新的领域在拓展。他还有很多市场推广方面的计划,这些都全部交给他们来打理。”这种合作也让李松强看到了他可以掌控更多的话语权,让他摆脱现在媒体反向的态度:“做音乐可以分地区来做,但是做市场一定要越做越大,联合的品牌越多,我们的话语权也就越大。现在媒体觉得你不就是新疆的一个小公司吗,我踩你怎么了?你不就是一个时常不露面的歌手吗,骂你几句怎么了?这不过是他们很投机的一个想法,但这会给整个传媒造成一个不太好的风气。掌握话语权就要有一个很强势的平台。”

走到这一步,也许大家都看明白了,只要手里有一张王牌,就可以打遍天下,哪怕媒体血雨腥风。