追逐突然蔓延的森林大火

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

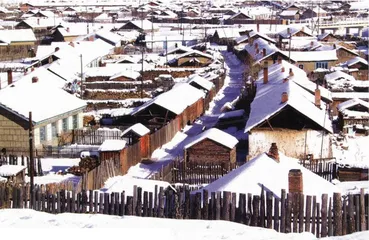

2004年10月19日大火过后

揉碎在烈火中的梦

10月22日,黑河迎来了今年的第一场雪,只是这个传统的林区秋季点烧“防火线”的标识,今年已经没有了意义。

雨雪加之修路的缘故,使得从逊克县通往宝山乡的道路异常艰难,期间乘坐的客车三度陷入泥泞,乘客下车步行,路边的小四轮农用车两度充当牵引动力。95公里的路程耗时4个半小时,在宝山乡邂逅村民荣雪已近中午12点。“今年的火早就过去了,啥也没烧着,没事。”沉默,“如果去年也这样,多好。”这个16岁少女的记忆在跳跃中突然就变得感伤。

去年的荣雪正在念初四(宝山乡一度沿用了五年小学、四年初中的惯例),班上60多人,她能排到前五名。乡里只有小学和初中,想接着读书必须考进逊克县的高中。在宝山乡历史里,每年能通过中考升学的仅有两到三人。荣雪这届的初四因为基础好很被县里看重,“年初县里几次来过领导看望我们,专门给我们打气”。中考在6月底,去年4月27日,复习进入倒计时之际,一场过境的山火突然就随风向改变了去路,冲下山坳,奔着村屯而来,175户人家、医院、邮局和荣雪所在的中心学校被火焰吞噬。灾后,校园里仅存一栋尚未完工的教学楼,低年级孩子被安置在这里,毕业班的孩子和他们的老师则被安置到逊克县的一所中学继续复习。荣雪记得很清楚,她们是乘坐大客车去的,一路颠簸,到县里大家都是“灰头土脸”,拎着寄宿的行李走进学校的时候,被县城里的孩子们“用那样的眼神看”。当时还听到有人相互交谈,说“不要招惹这些人,他们从乡下来”。在那种隔膜和不适应里,接下来的事情似乎已经顺理成章——仅有的几个老师牵挂着家中的受灾赔偿和安置无心教学,荣雪和其余60多名孩子在共同的心理障碍里变得心事重重,“到后来,根本一个字都看不进去,就想着早点回家”。最后升学率为零的考试结果没有什么悬念,“拿到成绩时候并不意外,只是后来越想越难过,偷偷哭了好多次”。

当年9月,荣雪的爸爸狠下心拿出一笔积蓄,把她送到哈尔滨工业大学开的一个短期成教培训班,白天学电脑,“WORD打字和排版”,晚上“听教授讲的课”。四个月后荣雪还是回了宝山,“毕竟没念过高中,教授讲的东西太深了,听不懂,也不让问问题,跟不上班”。荣雪后来也想过念高中的事情,但是从她以后一届的学生已经改考俄语,而她学的是英语。县城里的中学少,就算想自费念高中,还是得过中考这道坎。荣雪最后选择了放弃,现在“每天闲在家里,啥也不做,也不知道能做啥”。在哈尔滨的4个月成了回忆中“最幸福的时光”,从那里感受来的城市气息,也成为她小心翼翼延续的东西,比如她坚持在初雪的时候依旧只肯穿哈尔滨买的粉红薄外套,配上同样单薄的蓝色牛仔裤和粉色尖头皮靴。

对于未来,荣雪只有很简单的想法——能够到县城里的小打印社干些打字和复印的活,就“已经很好了”。但父母并不放心让她离家打工,因此4个月里学来的东西现在都显得很不实际,没有地方需要用上她学会的打字和排版——乡政府或许有这样的职位,只是空缺早已轮不上她。只有去乡里惟一的网吧,挂在QQ上聊天的时候,才显出会打字的好处。在网络上荣雪交到了一些朋友,甚至还有几个从外地来宝山的同龄人,这种父母很难理解的沟通方式,已经成为“闲得发慌”的荣雪生活的重心。有一次上网居然还碰到了初四班的同学,虽然两人在网吧里就坐在对面,但两人还是选择了在屏幕上慢慢敲出字来,感伤他们的中考,“考完以后,学校里没有任何人来安慰过我们。”荣雪说,“班上那么多人,连毕业饭也没吃就散了。”现在路边被毁的房屋全部重新修好,村民被打乱的生活也重新恢复正常,只是,像荣雪这样的孩子,他们被改变的人生轨迹,似乎很难再回到原来的方向。

大火被基本控制后,消防人员在仔细检查余火

窗外的火光和栅栏上的火苗

在宝山乡宝山村69岁村民王艳珍的记忆里,山火过境似乎是每年一次或两次的例行公事。虽然每年春秋两季防火期都会有乡里和村里干部组织站岗值班,但只要利用村屯和山林之间作为阻隔的沟壑,在山火进村要道封住火头就可以了。目睹着山火接着风势呼啸远去,也会议论一下林区的损失,但那终究是疼在别人心上,火过了,也就与己无关了。她的儿子荣宝玉是村支书,年年都要带人防火,习惯了“半夜醒来就看到南面的山头红红的一片”,有时候能接到林区通知,有时候就是家里的狗叫了,把人吵醒。

唯有2003年,火头本来已经从南面的山头奔东面出了村子,可第二天,也就是4月27日,风向突变,余火复燃,一窜四五米往西面着,到半道上风又往东刮,火就“邪了门”地从白石道口电站的岔道烧进屯子。即使那年的防火指挥部就设在学校旁边荣亮家开的小旅馆里,面对这股突来的火舌也束手无策,只能撤离。不到两小时,大火就几乎烧尽了宝山乡最体面的几排房屋——乡直的商店、旅馆和人家。也因为这场火,彻底改变了村民们以往的想法,用荣宝玉的话说,“防火意识从没有像现在这么强过”。

今年的火在荣宝玉看来,“其实也很大”,环绕村屯四周的山林“几乎都着了”,白天能看到很重的烟,离山近还能闻到呛人的气味。晚上风大,能看到山头的火苗窜起3米多高。只是因为风向不像去年那么邪门,加上防火动员和组织前所未有的规模,把可能进村的火苗及时阻断,即便是这样,村民们还是“几宿也没睡个囫囵觉”。“被烧过一次,谁还不怕?”即使自己家去年幸免于难,荣宝玉回想起来还是觉得“心里瘆得慌”——村里的道上全是人,能用上的车都用上了,农用车、自行车、小三轮驮着大火进家前抢出的东西往西面的田地里撤,哭喊声被呼呼的风刮出去老远,那种恐惧让村民六神无主。比如搬东西,荣宝树用自家的二手吉普帮开店铺的邻居搬家,老板一边吩咐家人“车子小,拣值钱的东西搬”,一边自己搬上一箱矿泉水就放到了车上。而村民老李现在成了大家的笑谈,慌乱之中,他随手拎了一样东西,一路跑到地里才发现,居然是一桶猪食。惟一值得庆幸的是那天周末,学校放假,因此火灾虽大,并无任何人员伤亡。

今年的山火借风向放过了这个已经劫难过的村屯,但相隔30里地甚至更远的青岭村、阿廷河村和青松村却经历了防火期最恐怖的10天。青岭村村长李万州清楚记得山火最初起来的时间点是10月9日的中午,他领着人在阿廷河四支流的铁矿上帮人干活,“还没整利索”,就看到100多米远的草甸上火烧起来了。李万州确信自己当时看到的就是乌伊岭林场的人,因为他们“拿着对讲机,隔100米点一处火”,也因此明白这是林场在打烧“防火线”,并没有放在心上。只是不到1小时的功夫,火就越过一道山梁,到了三支流,奔着村屯去了。

每年的“跟雪点烧”让村民们提心吊胆

那时候村民王庆印同样在地里干活,由北向南朝家里拉喂羊的豆皮(大豆收割后的秸秆),看到三支流和四支流两处的火点,“老高的烟窜起来”,等他拉到第二趟的时候,刚走到地里,火就窜起来往北面的“小日本公路”去了。因为地里地势高,能把火苗都看清楚,“草塘沟子一片亮光”,再从地里往家走,老大的一阵南风往北面刮,离家三百米处的草甸也着了起来。王庆印吓得赶紧扔下饲料,回家取了把铲子就领着媳妇往草塘沟子走,嘱咐两个儿子千万别过来,跟着村民跑。李万州的家就在王庆印家后面,在他家的屋子里已经能清晰看到燃烧的山火,他领着村民冲出去截火头,也只有同样简陋的务农工具,一阵忙活下来,握铲子的手被烤得发烫,脸上、身上都是黑黑的烟尘,好几次被呛得趴在了地上。

半夜醒来,山头红红的一片

结果李万州打电话向乡政府求援,这得到了宝山乡分管防火的副乡长咸立村的证实,10月9日当晚,咸立村带人赶到青岭,开始为期10天的一线指挥。这10天里,借着七级大风,山火蔓延超出了人们的预计,青岭村的山头四处冒烟,火最近的时候,已经烧到了王庆印家的栅栏。黑河森警支队支队长秦伟回忆,黑河地区整个森警系统的调令和火场救援是从10月14日开始。佳木斯森警支队双鸭山大队大队长胡伟带着100名队员赶来救援的时候,则是10月16日,山火的第八天。胡伟说他们是在10月15日上午10点接到增援命令的,日夜兼程,赶到宝山也到了10月16日凌晨。此时青岭、阿廷河和青松三个村屯几乎已经被火势阻隔成了三个孤岛。连通三地的公路两旁的草甸和树林全部是熊熊山火,“太阳都被火烤红了”,车窗前是浓烟,几乎无法看清路面。火势在10月19日那场人工降雨之后终于得到了控制,用咸立村的话说,扑灭山火,“还是只能靠天,不下雨的话,还不知道要烧到什么时候”。

夹杂在水火间春耕秋收

无论是宝山、青岭还是青松和阿廷河,这几个村屯面临的共同现实都是天灾人祸之间的艰难生存。这里和黑龙江的大多数农村一样,依靠种植大豆和小麦为生,农忙之间的两件大事,头一件是每年3月15日到6月15日和9月15日至11月15日的两季防火期,第二件是每年夏季六七月份的汛期。在青岭村,蜿蜒而过的阿廷河距离各家门前不过30米,山洪携带而来的湍急水流,很容易就漫过栅栏,淹到屋里的土炕边。李万州指着墙角水淹的痕迹比划着,“去年的水差一点就上了炕”。

青岭是个典型的贫困村,人多地少,150户人家,而村里登记在册的土地只有69垧(村民对土地单位的习惯称谓,一垧地合一公顷)。宝山村明显比他们好,55户人家共有1034垧地。青岭村多是移民,早年冲着这里的玛瑙山而来,现任村长李万州也是因为“山上能挖出钱来”的诱惑搬到这里,80年代初,玛瑙行市的鼎盛时期,一个劳动力一天能挣上近80元。在玛瑙贬值之后,村民们找到的另一条出路是上山种木耳,在90年代封山育林政策越来越严之后,这条路也被堵上了。现在,除了大豆和小麦的种植,村民能指望的就是每年春秋两季进山林采摘山野菜和药材,运气好的话,一个防火期能挣上1000块钱。而种地,在山火和山洪之间一年的劳作,也不过人均2000多块,来年的豆种和化肥,更多的还是要靠贷款。

从克林越往乌伊岭方向,树林越茂密,道路两旁草塘沟子过火的面积也越大。乌伊岭区和伊春的红星二皮河林场,也是今年这场山火中灾情最严重的地区,只是因为这里并没有类似宝山、青岭这样的村屯,所以危急的只是树木。

对于村民而言,森林火灾最真实的含义,并不是遥远的人力无法企及的原始森林中的大火,而是森林和他们的家园之间作为间隔的边缘地带,也是这里人通称的“草塘沟子”或者“草甸”。茂盛时能长到半人甚至一人多高的杂草,只要一点火星就能借着风势席卷开来,杂草的生命如此顽强,即使每年烧成焦黑一片,来年依旧郁郁葱葱,于是村民每年的生活就在这种燃烧与熄灭的惊恐间继续。就青岭村而言,土地归属逊克县,而地面植被归属伊春,他们只有权在现有的地里耕种,对于家园周围的草甸,一寸也不能动,动辄罚款拘留。他们只能每年等着乌伊岭林业局把这些草甸点燃,事先连通知也接不到,只是在看到黑烟或者火光之后,开始每年的“家园守卫战”。谁也说不清楚,“为什么这两年以来,火就是这么邪门,年年往屯子里拐?”王庆印说。

今年李万州为牲畜过冬准备好的草料都堆在草塘沟子里,原本等着天冷地面上冻的时候方便用车拉回来,这把火一烧,什么都没有了。草料只能重新去克林买,来回路上花了三天,结果临到家还有3里地,因为雪后路太滑,两辆小四轮先后翻了。记者的到来让他在郁闷中有了稍微的新奇,杂七杂八地聊完之后,他还得赶着找人,把道上的两车草料拉回家。“别看不起眼,你不知道”,李万州说,“这前后加起来,我起码损失了4000多。”

林区管护的“计划”与“意外”

这场林区计划之内的“计划烧除”行动,何以演变为整个黑龙江北部地区意料之外的森林大火,同样成为记者在追寻火线时寻找答案的问题。事实上,继续每年两次点烧防火线和把某些地方开辟成农田隔离带之间的争议,症结并不在于哪种方式更有利于防火,而在于利益的不同归属

大面积提前点烧“防火线”的行动和突然转变的天气,狠狠嘲弄了一把人们自以为对天气的掌控,也残忍地考验着山林、田地和村民的家园经受磨难的韧性。

今年黑河地区将点烧时间大幅度提前究竟是出于怎样的考虑,目前尚没有明确说法,但显然这一行动是在整体组织之下的。宝山乡副乡长咸立村记得,他参加黑河市在孙吴召开计划烧除的现场会是10月8日。第二天,各县开始点烧,逊克县的山火从10月9日下午开始,他的说法正好能与青岭村村长李万州的回忆契合。不过选择10月初作为点烧时间的似乎并不止黑河市,如果李万州、王庆印等人的回忆没有差错,那么显然乌伊岭和伊春地区也选择了10月初点烧。咸立村甚至告诉记者,乌伊岭地区的点烧从10月1日就开始了,只是9日那天,刚好宝山乡附近的三间房林场同时开始点烧防火线,因为风向跑火,才造成了两股火舌在青岭一带汇聚,这样才变成李万州等人所见的“四处是火点”。他显然并不能认同在现在的官方表述中,黑河地区是惟一的“始作俑者”。

有着严格标准的计划烧除,在村民的回忆里,显然并不是那么回事。咸立村甚至将之表述为,“放了火就不管了,也管不了”。为了村屯的安全和村民的生计,咸立村向逊克县和伊春分别提出了将部分点烧区域开辟成耕地的要求,理由是这样既能有效开辟防火隔离带,也能造福村民。李万州做梦都盼着这个提议能被批准,“青岭的草塘沟子可有好几百垧地啊!”他不奢望能全部开垦,“只要能开一小部分,全村150户人家的日子准能大变样”。

但李万州们的希望目前依旧只是希望而已,在这个行政区归属逊克,事业区归属伊春的交错地带,因为历史遗留的原因,“想做些什么还有好多弯要绕”。明明去年省政府已经有文件,允许在村屯周围开挖200至300米的防火隔离带,但咸立村说,伊春就是不准,村屯周围刚开挖,伊春林业局的资源、森保等各个部门的人就都能找上门来,即使一个资源站,也能开出2000至5000元的罚款。反正,“想管的时候,谁都能管到你,不想管的时候,谁都不搭理你”。

背景资讯

所谓点烧“防火线”,黑龙江省森林保护研究所所长姚庆生说,“是通过烧除林区尤其是林缘可燃物来预防火灾发生和减缓火灾蔓延的一种手段,也是现在世界上许多国家普遍采用的森林防火措施”。我国从上个世纪50年代开始采取这一措施,虽然“由于林内不确定因素多,尤其是小区域内气候较难预测,点燃防火线后一旦起风则很容易造成跑火,过去发生的森林火灾中有30%是由于点烧防火线跑火和野外用火不慎引起”。但是点烧防火线“依旧是现有条件下最为省时、省力、有效的森林防火方式”。

按照惯例,黑龙江省各地林区,春季主要采取“跟雨点烧”的方法,各地根据不同的气候情况,在每年第一场雨后点烧林缘的杂草等细小可燃物。秋季主要采用“跟霜点烧”和“跟雪点烧”的方法,即在每年第一场霜或雪后点烧防火线。具体到黑龙江省北部林区,姚庆生说,秋季防火普遍采用的是“跟雪点烧”,每年第一场雪后,林内的降雪能够“站”住,林缘的雪则融化,点燃林缘的杂草等细小可燃物不易扩大到林内。