脆弱的平遥

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

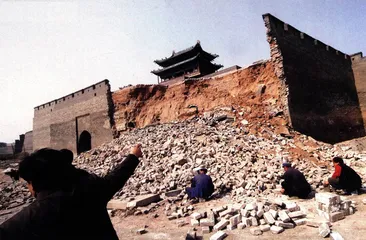

平遥古城南门瓮城东侧倒塌的城墙

10月17日下午2点半左右,伴随着一声巨响,平遥古城南门瓮城东侧的一段古城墙轰然倒塌,露出一段长17米,高10米的缺口。“‘轰’地一声,就塌下一大片了。”亲眼见到坍塌现场的王大爷还记得那一刻的震惊。

记者10月21日赶到现场时,正午的阳光照在断瓦残桓处,延伸至远方的古城墙显得愈加苍凉。事故发生的南门下,正是“平遥古建公司南门瓮城下沉式广场”的施工工地,记者看到,南门外已经被挖下去三四米深,明显比街道低了很多。因施工,南城墙久未向游人开放,而事发当时,也值工地工人午间休息,城墙下并没有人经过,所幸无人员伤亡。

顺着这片工地下去,断墙处,外层的青砖几乎全部倒塌,内部土层裸露在外,十几个工人正忙着加固钢筋。工地上方,站着稀稀落落的观望者,无言地望着正午的坍塌的老城墙。“几百年来都没塌,为什么现在塌了?”一位住在附近的老人摇头叹息。

墙塌了:天灾,还是人祸?

据负责城墙保护和修缮的平遥县文物局副局长李树盛的说法,这次坍塌要归咎于古代的“豆腐渣工程”。他给出的解释是,清末时曾对该段墙体进行过修缮,墙体中的土并没有作夯实处理,与老城墙的衔接处不牢固。而外面的砌砖也不规范,城墙都是下宽上窄,墙体两侧都有坡度,这段墙体明显比其他地方陡,加之最近积水严重,因此造成事故。而由于城墙表面有砖包裹,所以之前也没有察觉到危险征兆。

附近居民对记者说,前段时间雨水多,南城门城墙根的积水积存了好长时间,城墙被淹了有一米多深。然而,按照建造规则,南城门原本是平遥古城的主城门,应该为高地势,北城门才为平遥城地势最低处,雨季的雨水都是从北城门排出的。

站在这片6700平方米的工地上望过去,在南城墙墙根向上三四米处,可以清晰看到一道明显的印痕,以此向下色泽较深,这是“下沉式广场”下挖的分界线。因为这下挖的三四米土方,才使大量雨水堆积在此,无法排出。在此施工的工人表示,城墙坍塌前,施工一直在进行中,每天各种大型挖掘机、夯土机都在此轮番作业,直到墙塌了才停工。也许积水侵蚀,机器轰鸣,加上几百年来防护的土方的骤然缺失,使得原本就因年久失修而摇摇欲坠的老城墙终至倒塌。

据了解,由文物局负责的“下沉式广场”工程作为平遥县十大工程之一,从2002年底就开始了,原计划今年年底竣工,以重现当年“护城河—吊桥—城门”的原貌。这次城墙坍塌,也许与该项工程有相关联系,而这一人为原因,是各方当事人都讳于提及的。

67岁的“平遥通”赵昌本老人是平遥文物局的老馆员了,他从1979年起负责修城墙,一直修到1990年,自称是城墙的“老泥瓦匠”。他介绍说,平遥城墙一直在修修补补,1977年的那场大洪水中,城墙元气尽失,好几处都坍塌下来。80年代开始了一次大修,此后基本都是哪儿塌了补哪儿。南门作为“正门”,“迎熏门”,是合乎礼制的城墙的“龟首”位置,但从古到近,在战略和交通上都不占重要位置,进进出出的人也少,一直在维修过程中被忽视。这次南门瓮城广场工程,是为复原其古时风貌所做的努力。

平遥城墙多处出现了不同程度的缺失和裂缝

记者绕城墙转了一周,发现内墙大部分墙体都只剩土层,而外墙出现了不同程度的缺失和裂缝,就在坍塌的南门瓮城不远处,人来人往的小南门旁边,各有一道长长的纵向裂缝延伸下来,触目惊心。“新泥瓦匠”——现任平遥文物局城墙管理处处长的王益民说,“这种大的裂缝,文物局已经打了报告上去,什么时候上面拨款下来,什么时候修!”

在两代城墙“泥瓦匠”眼里,城墙一直都是小修小补,由于资金短缺,只能是哪儿塌了补哪儿,对于隐患,打报告也往往不见回音,甚至“觉得这是种沧桑古老的标志”。他们盼望着这次塌墙能成为一次契机,对城墙进行彻查,进行“防患于未然”式的修缮。

截至记者离开平遥之时,工人们还在用打护桩、支斜撑等方式来避免其他部位继续坍塌,对豁口一侧部分墙体进行拆除,文物局表示,相关抢险措施会在一周内出来。

世界遗产保护:平遥不能承受之重

相比起“外人”的喧嚣和关注,居住于城墙下的平遥人却显得出乎意料地平静。当记者在城墙外的正阳街上询问塌墙处时,好多居民都还不知此事,或者是,“从电视上看到了”,而穿过这条不长的街一转弯,就是城墙塌陷处。

有什么可关注的呢?这段城墙平时并没有行人出入,而且游客登城也不经过此处。在北城门下的登城口记者注意到,依然有游人持票登城,他们有些人也还不知道塌墙的事。当记者就此事询问平遥县旅游局局长李宏正时,李局长说:“有什么影响?说不定还是好的影响呢,让大家更关注平遥了!”

自1997年被评为世界文化遗产之后,仿佛一夜之间,平遥从晋中一个名不见经传的小县城,转变为世人瞩目的文化名城。但最初的新奇过后,作为世界文化遗产的平遥,其举世瞩目的重要性与一个县城财力、人力等各方面的不匹配就突显出来。

过去平遥的财政收入大约每年只有4000多万,得益于旅游业。到2003年,平遥的财政收入突破了2亿元,但这一收入水平在山西全省来看,仍属于中等水平,要算人均水平的话,就更低了。长期以来,平遥一直以煤焦业为主要支柱产业,直到2003年,旅游收入仍只占全县财政收入的14%,但已是1997年的17.6倍。旅游带来的巨大收益刺激着对这一产业的巨大投入,2002年起,平遥举起了被李宏正称为“三板斧”的改革——推行旅游运行机制、门票改革、城市管理体制,以期赚取更多的利润。“平遥的门票年收入为2000万元,而丽江达到了2亿元,是平遥的10倍!”李宏正有些不平衡。

作为“三板斧”中力度最大的所谓“旅游运行机制”改革,就是组建了平遥古城旅游股份有限公司,将整个平遥古城的总体经营和开发纳入麾下。据记者调查,这一公司80%的股份都由县政府控制,而公司的董事长就是前任县长。这一公司酝酿于成立后的第五年,即2007年上市融资。在位于新城的顺城路上的一家破败的军区大院中,记者找到了这家公司。公司在一栋低矮楼房的二层办公,而该楼房一层的左右两侧,则分别是平遥县文物局和旅游局的临时办公点,这种无意之间的位置安排,恰恰暗示着三者之间微妙的关系。文物保护和旅游开发,在出发点和利益方面,天生就是一对矛盾,即使在以“文化遗产”作为旅游资源的平遥,这种矛盾也时时显现。平遥古城旅游公司的介入,将旅游局的角色弱化为管理者,不直接参与开发与经营,这就将政府内部文物局和旅游局之间的矛盾,转化为文物局和旅游公司间的矛盾。

平遥城全貌

在平遥县政府和文物局负责人的口中,纷纷抱怨旅游公司经营收益的返还部分太“微薄”,而问到具体数字,旅游公司副董事长张小虎给了一个模糊的数字,“每年上交县财政几百万吧”。在其他旅游资源开发有限的现状下,公司收入主要来自于门票,据统计,2003年门票收入为2289万元,扣除各景点分成,人力成本,张小虎认为,上交的已经不算少了。但区区几百万,对指望凭旅游赚取最大比例收益的平遥县来说是太少了,而分摊给文物局作保护修缮之用的钱,更是杯水车薪。

“就说城墙吧,我们没有经营权,出了事,责任和修缮却都推到我们头上。”王益民谈及他负责的城墙管理工作的尴尬,很无奈。据了解,文物局原本有包括几个城墙在内的几个景点的经营权,而成立公司,实行“一票制”之后,他们就只能参与一部分门票收益分成,再加上国家1997年后每年1000万元的拨款,就是全部的文物保护资金。“这点钱不够进行系统的修缮整治,只能等出了事,才有拨款下来去亡羊补牢。”王益民说。

可以说,城墙坍塌不是一起“自然事件”,而是这些矛盾的集中反映。平遥作为一个县城的自有财力,远远不足以维系文化遗产保护需要的巨大成本,这也是中国其他遗产地所共同面临的困难。赵昌本希望,世界遗产组织能下设一个派驻机构到遗产所在地,综合管理文化遗产,并协调各方面的利益关系。“听说这一机构已在酝酿之中了。”

平遥的双重丢失

早8点和晚7点,是平遥古城的两个分界点。在这两个时间点之间,平遥是属于游人的,而之前和之后,才是属于平遥人的真实生活。

每天8点之后,阳光打在街面上,古城醒来,各家旅店、商铺、票号、博物馆都打扮光鲜了开门迎客。这个时候入城,有种身在梦中的感觉,走在青石铺就的街道上,看着明清时的民居,把玩手中的漆器、布鞋,吃点碗托、猫耳朵,还是能体味到几百年沧桑的古城氛围。可看着县衙门里的升堂表演,日升昌门前模拟三轮车夫的照相摊位,又有一种不真实感,在这个标本一样的平遥古城里,真正的平遥人和平遥人的生活在哪儿呢?与同是世界文化遗产的丽江相比,平遥古城周正而略显刻板,与丽江在东巴文化“人与自然和谐相处”的浸染下的开放而灵动相比,平遥人内向,缺乏表情流露和交流。来平遥的大多数游客都选择“城墙底下转一转,日升昌里逛一逛,明清街上走一走”,往往在一天之内就结束了在平遥的行程。而2003年9月起的“一票制”施行后,游客无论要看几个景点,都要花120块钱买包含20个景点的联票,这虽然使平遥的门票收入增加,但并没有从根本上提高平遥对游客的吸引力,这种“打包销售”策略反而使游客对平遥的印象又打了折扣。

早8点之前,晚7点之后,白天在新城忙碌的人们纷纷回到古城,真正的平遥人才又成了古城里的主人。白天对机动车的限制此时已经取消,城里的四大街、八小街、七十二巷子上,充塞着各种汽车、摩托车、自行车、甚至驴车,人们要将各种车辆搬过每个路口的路障,才能走出或者回到家中。1998年起,为了将古城人口从4.5万压缩到2.5万的理想数目,平遥开始了古城到新城的大搬迁。县政府带头,各学校、医院等公共设施陆续迁出,借此拉动古城居民的外迁。城里人们上班、上学、看病等生活的基本条件都不方便了,不得已纷纷迁出,现在已搬迁至3万多人,城里只剩下做游客生意的商人、搬不动的老人和搬不起的穷人。“拿我家来说,女儿上学在城外,我工作在城里,每天要接送女儿到新城8里远的学校上学放学,全天来回一共8趟,加起来每天在路上就要走64里。”在城里做生意的赵先生慨叹生活的不方便。而且,人们也担心,缺少了年轻人的平遥古城,会越来越缺乏自身的活力和生气,当一座城只能靠“摄影节”等外来文化来推动的时候,也恰是游客和居民对平遥古城自身的双重丢失之时。

平遥城墙上

在古城,绕过著名的四大街,穿梭在城墙根和小巷中,看到的都是破败的房屋,萧条的街道,偶尔有几个衣衫破旧的居民在路边张望。而在新城,即使在紧邻西城门的顺城路上,车辆在路上横冲直撞,建筑物也是零星散落着,一座在农田上新建的城镇才刚刚生长出来。“古城古到底,新城新到家”,平遥离这一目标还很遥远。

要离开平遥时,大约晚上七八点钟,平遥著名的明清街上已是一片阴暗,街上没有路灯,只有几家营业的店铺里各自晃着盏小灯。在记者身旁,各种车辆人流嘈杂一片,不时有汽车和驴车险些撞上。“塌墙对平遥人来说不是大事,我们更关心什么时候能让古城里的路灯亮起来,垃圾少起来,秩序好起来。”街上“三晋剪纸”店的老板忧心忡忡地说。