运动场与老照片

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

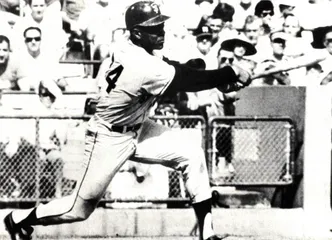

棒球界的传奇人物——威利·梅斯

1954年9月29日,纽约扬基队的外野手威利·梅斯在纽约扬基体育场近万名观众的惊呼声中狂奔50码,在接近观众席位的地方接到了克里夫兰印第安人队垒手维克·威尔兹的一记本垒打。这一瞬间被在场的《纽约时报》摄影记者弗兰克·赫利用莱卡M3相机准确地留在了胶片上,并凭借这张名为《捕手》的作品获得了当年的普利策新闻奖,由此启发了《时代》周刊创始人亨利·卢斯出版一本以图片方式报道体育的杂志的念头。

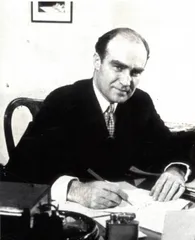

“影像同时改变了体育和观众。”《影像特权——体育画报简史》的作者迈克尔·迈克坎布里奇说,“它使任何人都可能以一种在场的方式参与到比赛中,并使比赛成为了一种可供消费的商品。如果说在50年代之前,体育不过意味着上层阶级阳春白雪的消遣与穷街陋巷里不良少年发泄过剩精力的活动,那么‘二战’结束则标志着职业体育正式成为大众消费的新热点。”1953年,杜鲁门政府签署了每周40小时工作制的法令并通过立法,将工人每小时基本工资上升到1美元;庞大的工业制造机器也逐渐随着“二战”与朝鲜战争的结束而迅速转向民用消费品生产。1936年,美国仅拥有406个市立体育场馆,而到了1956年,这个数字竟增长了十倍。电视与无线广播业的兴盛也使职业体育赛事径直来到每个家庭的起居室,这一切都使得亨利·卢斯开始考虑如何在周刊杂志领域填补这一市场需求。尽管如此,体育报道当时在严肃的报人眼中,仍然难登大雅之堂。卢斯的许多干将如菲尔泰勒也质疑一本纯粹的体育周刊是否能有足够的新闻与照片来填充版面,不过这一切都不能动摇卢斯的决心:“我们要做的不是一本体育杂志。”他在花费1万美元注册了刊名后说,“而是要做惟一的一本。”

乔·迪马乔和梦露

对于创刊初期的《体育画报》,读者可谓恶评如潮。自视甚高的编辑部拒绝报道诸如像棒球、橄榄球、篮球与拳击这样的“低等运动”,而把目光死死盯在从马球到游艇驾驶这样的“高尚”比赛中,结果自然是两头不讨好。1956年,卢斯不得不将驻欧洲高级记者安德烈·拉盖尔召回纽约,以拯救惨淡经营的《体育画报》,当时所有的记者编辑都在怀疑这个法国人对美国本土体育有没有概念。但在担任执行主编的14年里,《体育画报》几乎为所有的美国中产阶级杂志创立了标准。拉盖尔的第一个举措,就是借鉴《波士顿环球报》主编戴夫·史密斯的成功先例,将电视直播比赛评论、运动员个人专栏及详细的比赛技术统计表等内容引入周刊,然后再招募一批具备“狗仔”精神的记者,深入扬基体育场等“下里巴人”的体育圣地,写出鲜活的一手报道:“20年前,没有人敢于问乔·迪马乔关于他的安打率与他性生活之间的关系。但现在,《体育画报》的记者对扬基队明星罗杰·马里斯私生活的兴趣甚于他的赛场表现,并迫使这个打破了队友贝比·鲁斯保持了40年的本垒打记录的北达克塔乡下小子回答了一系列令所有人面红耳赤的问题。”

《时代》周刊创始人亨利·卢斯

与它的“狗仔精神”相比,《体育画报》的激烈作风更多体现在它对职业体育牵涉的社会问题毫不留情的批判上,“诸如罗伯特·克莱默与丹·杰金斯等犀利张扬的专栏记者,不惜得罪读者也要挖出那些隐藏在啦啦队表演与更衣室之外的疮疤。”迈克尔·迈克坎布里奇在书中如是说。整个60年代,《体育画报》成为了黑人民权运动的另一块宣传阵地。1964年高级记者杰克·奥森撰写的封面故事《黑人运动员——一部耻辱与光辉交织的历史》甚至使他本人被埃德加·胡佛“钦点”上了联邦调查局的监视黑名单。

如果说文字是《体育画报》的精神所在,那么图片则是它特立独行的外貌。由画报第一代摄影师弗兰克·赫利所确定的“用最独特的角度捕捉最震撼的瞬间”原则在尼康的偏轴连续相机和柯达快速冲洗技术的扶持下不断得到了发扬。1965年,使得彩色照片可能在一夜之间登上杂志的胶印技术让耐尔·里佛与沃尔特·奥斯成为了第一代“体育摄影”的宗师。两年后,体育画报每年能为读者提供200幅彩色新闻照片。而到了1983年,它更成为全美第一本全彩杂志。“如今,能不能登上《体育画报》的封面,已经成为衡量一名运动员是否‘伟大’的惟一标准。无论是吐舌上篮的乔丹还是阿里被打破的眼角,这些明星在我们心目中的形象就是他们存留在体育画报中的形象。”的确,根据《体育画报》50年特刊提供的数字,乔丹、阿里与贾巴尔是美国体育爱好者心目中最伟大的英雄,同样也是登上《体育画报》封面次数最多的体育明星,如果把所有《体育周刊》存放的档案照片冲洗出来,摞起来约有10层大楼那么高。

纽约喷气机队客场对阵奥克兰强盗队

进入80年代以来,《体育画报》的赢利在增加,并以300万之众的订户成为了全美发行量第三的周刊。但代价无疑是失去了原来的深度与锋芒。当职业体育已经完全成为一宗生意时,依附它兴起的体育画报也不免失去了当年的愤怒精神,而摇身一变为一剂视觉鸦片。自80年代后期推出的“年度泳装特辑”,成为了它最大的卖点,而加里·史密斯的黑幕报道《棒球队里的异类》除了被好莱坞改编成为温情脉脉的体育电影《电波》博取了一点眼泪外,也难产生什么更广泛的影响。“1982年上台的马克·莫尔夫是第一位纯体育报道出身的主编,从青少年时代就是《体育画报》的疯狂读者,但缺乏任何使他对职业体育产生批判与反思的修养,并公开宣称对历史、文学与艺术毫无兴趣。”美国著名体育记者唐纳德·卡茨在华盛顿邮报上做了如此的哀悼,“如今开始充斥周刊的满是封面女郎裸露的身体与体育明星们喋喋不休的自我吹捧,抑或是球记们自我感觉良好的比赛预测。在这些人的引导下,读者顶多关心一下滑倒的选手是否真的断了腿,而不再注意诸如劳资纠纷、吸毒、兴奋剂等真正严肃的问题。今天,诸如ESPN那样的全天候体育电视频道已经成功地建立了它们在体育报道领域的新霸权,但它们无一能够达到《体育画报》曾经的境界。”

资讯

《体育画报》与它改变的职业运动

篮球24秒计时器

24秒与“表演时刻”

50年代中期,NBA职业篮球赛事漫长的控球时间与比赛节奏已经使得观众昏昏欲睡。在1953年6月12日的比赛中,为了获取最终胜利,锡拉兹丘国民队曾在出手投篮前连续控球传球达到6分23秒,虽然这一“精心”安排的战术使球队以28比25战胜了前来挑战的明尼阿波利斯湖人队,但观众席上只有37人坚持观看完了这场比赛。为此,锡拉兹丘国民队的丹尼·拜尔松,采纳了《体育画报》记者比尔·维克的意见,建议为每次进攻设置一个时间上限。维克把每场比赛时间2880秒除以两支球队的120次投篮平均总数,得出结论认为任何一支球队部应当在24秒内完成进攻。在24秒规则实行后,国民队于1955年获得了第一个NBA冠军,同时促成了波士顿凯尔特人队以及洛杉矶湖人队等以华丽快攻为标志的球队的兴起。

我要看比赛!

1968年11月17日,纽约喷气机队客场对阵奥克兰强盗队,当比赛还有1分5秒结束时,负责转播的NBC电视台主管迪克·克莱恩居然做出决定停止转播,以便不延误即将播出的广告与电影《海蒂》,这使得电视观众无缘目睹强盗队在此后完成的绝地大反击,只有《体育画报》的读者们在3天后的杂志上看到了强盗队反败为胜的一次触底得分的精彩瞬间以及比赛的全程报道。此后整整一周,NBC电视台的所有电话都被全美各地的愤怒球迷打爆,《纽约时报》以“我要看比赛”为题做了报道,此后NFL与其他职业体育联盟在和美国三大电视网签订的转播协议中都被加入了一条“必须完整转播比赛”的条款。