一个人的情欲对抗战争

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

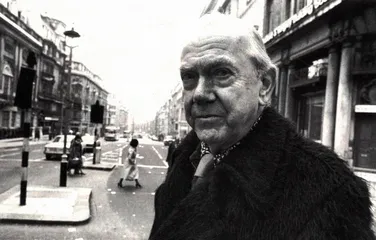

1980年,格雷厄姆·格林

“厚颜无耻”的“性狂人”

格雷厄姆·格林(Graham Greene)曾说:“我需要找到一种信仰来度量我的罪恶。”因为这句话,评论家和读者们把格林定义为“天主教作家”。他特别憎恶这个说法。不过,信仰和罪恶、救赎和内疚、纯真与邪恶,始终是格林在作品中表现的主题。但是从新出版的《格雷厄姆·格林的一生》第三卷看来,这些矛盾正是格林生活的真实写照。

这部新出版的传记重点记述了格林的私生活对其文学创作的重大影响,而这私生活,却很不光彩——格林自婚后就热衷找妓女买春,并亲笔拉出一个单子,写下了最喜爱的47位妓女的名字。此外,他还有4段长期的婚外情。这是格林生前认可的正式传记,作者诺曼·雪利(Norman Sherry)研究格林三十余年,得到了格林的首肯。

雪利毫不讳言格林是一个贪婪的“性狂人”,在和妓女交往上,他表现得“厚颜无耻”。“格雷厄姆就喜欢妓女,显然,他有强大的性主宰欲,他也很享受那种不需要承担任何责任与义务、完全不含感情色彩的性。他特别喜欢把钱扔在壁炉架上,撇下妓女扬长而去的感觉。”雪利说。

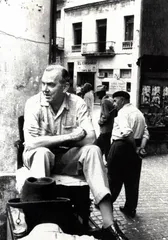

格林和他的情人凯瑟琳·沃斯顿

当年,他的情人凯瑟琳·沃斯顿(Catherine Walston)质问他,那些关于他和妓女厮混的谣言是否属实?他便潦潦草草写下了47个妓女的名字,交给了凯瑟琳。格林给这些妓女起名为“俄国靴子”、“海峡岛屿女孩”、“恐吓信”、“主教箍桶匠”、“黑色短裤”、“邦德街法国人”或“凯撒”……

格林在世时,他的一些朋友和熟人就对雪利讲述了他的性癖好。一位出版商说,格林的性欲望是非常“贪婪的”,而且是“好战的”。电影《喜剧演员》的导演曾说过:“他(格林)在性上面的精力总是让我很吃惊,因为它简直没有穷尽。”一位意大利名导演说,他曾和格林一同逛妓院,谈论各种女人和性事。“每一个故事都不同,每一个故事都谈论的是‘奇特的阴户’。”

格林对此也毫不讳言,统统记录在案。1959年,格林乘坐一艘内河船在刚果旅行,他在日记中写到了“有着一对沉甸甸美丽胸脯”、“乳头像弹子球”的黑人女孩们。和他同行的一群神父都注意到了格林对女孩们的欲求,一位神父回忆说:“只要船一靠岸,他就四处逡巡……那些漂亮的年轻女孩每每让他着迷。”他的贪婪让神父们看不过去,一位神父不得不问他是不是打算买一个妻子陪他旅行!尽管如此,他仍然在日记中写道,这些黑皮肤女人有着其他人种所没有的优美背部。他甚至在一篇日记中写道,他幻想和女王发生性关系。

格林的老朋友麦克尔·梅耶认为,格林有着“男孩般的”性观念。他喜欢和“规范”对着干,从犯规中得到乐趣。他不是虐待狂,也不是受虐狂,更不是同性恋。梅耶回忆他们去妓院看女同性恋表演,格林观后兴味索然,说实在太假了,毫无创造力。

格林和他的情人们

格林生于1904年,他的表哥是《金银岛》作者罗伯特·路易斯·史蒂文森。格林的家族成员曾预言他将成为一流的讲故事高手,但是他在文学上的表现远远超出了别人对他的期待,成为20世纪后半叶英语世界最伟大的作家之一。他的代表作《沉静的美国人》、《爱情的尽头》、《权力与荣耀》、《与姨妈上路》、《喜剧演员》等曾被搬上银幕。作为一个有64年婚姻史的天主教徒、天才作家,拥有如此不甚检点的婚外性关系让人非常震惊,以至大家众口一词用了“通奸”这个词来说明这件事。

雪利并非要用荒淫的故事情节来吸引读者,相反,评论认为这部传记是“丰碑式的”。雪利认为,相比他的杰出贡献,格林逛妓院、进鸦片馆、吸食麻醉品,都是次要的罪过。他所犯下的罪过,皆源于他对世界强烈的好奇心,好奇心却带给他痛苦。格林的一生都被性格中的两个极端方面——狂躁和抑郁紧紧追赶、纠缠:他阅历丰富,精力充沛,少年时会玩致命的俄罗斯轮盘赌,晚年仍然要前往越南、苏伊士运河等战争地区采访。但当抑郁占上风时,他就会为自己犯下的每一个微小错误压得喘不过气来,沉浸在痛苦中无法自拔。所以,他在小说中塑造出来的人物常常处于良心和道德激烈挣扎的境地,就像他自己。

格林不是天生的罗马天主教徒。1927年,从剑桥大学毕业前夕,为了“引诱”年轻的女天主教徒薇薇安嫁给自己,格林才改信天主教。因此,他便开始怀疑世上是否有上帝的存在。

格林在20世纪40年代初爱上了插图画家多萝西·格罗夫(Dorothy Glover),开始和妻子分居,不过一直到去世也没有离婚。

1946年,薇薇安给格林写了封信,信中说,有一位年轻女子受格林小说的感化,决定信奉天主教,希望格林能做她的教父。格林回信说他会去参加这位女子的洗礼。在洗礼仪式上,格林和女子一见钟情,随后他们做了13年的情人和终生的精神伴侣。她就是凯瑟琳。1947年底,格林和妻子正式分居,搬到伦敦。离开家时,格林在门外伫立良久,看着家,很是不舍。

雪利认为凯瑟琳是格林“一生的爱人”,他们之间的感情是他一生中的关键事件,在他们交往期间,凯瑟琳阅读了格林的所有手稿,对他的写作帮助很大。

凯瑟琳的丈夫哈利是一位继承了土地遗产的贵族和工党下院议员,在政治上很有雄心,因为这个缘故,格林和凯瑟琳不可能经常见面。凯瑟琳曾经计划离婚和格林一起生活,但她看到了格林的羞涩、内向、自我折磨、痛苦,清楚认识到与之生活的风险,加上丈夫的哀求,一直没有答应格林的求婚。为此,格林自杀过一次。格林和哈利的关系也很奇特。格林写信给凯瑟琳说:“我和哈利愉快地共进了午餐,看上去他对你我第30次见面很高兴。他认为这是一种确定的责任。”

这种复杂、纠缠不清的三角关系,使格林在1951年写出了《爱情的尽头》,格林将它献给了“C”。凯瑟琳是第一个读者。

1956年,格林写信给凯瑟琳,承认自己欺骗了她。他爱上了瑞典演员安妮塔·比约克(Anita Bjork)。信中,格林说,两个人,他都“放不下”。

1959年,为了摆脱爱的痛苦,格林去了刚果,在那里结识了他的第四个情人伊冯·克罗塔(Yvonne Cloetta)。伊冯最后陪伴了格林32年。

1939年,格林在哈瓦那街头

格林和凯瑟琳的肉体关系在1960年就结束了,但他一直没有放开凯瑟琳,不断给凯瑟琳写情书。他们还在一家教堂非正式地举行了婚礼,并交换了戒指。在凯瑟琳的晚年,格林还携她共游意大利卡普里岛。

凯瑟琳死于1978年,去世后没几天,她的丈夫哈利写了封信给格林:“你不必自责,虽然痛苦因你而起,但是谁又敢说自己一生中没有引发过任何痛苦?你也带来了快乐。你给予了凯瑟琳别人无法给予的东西,说它们改变了她的一生也并非不公正。它们使她对人的感觉前所未有地深刻。”

雪利在一篇纪念文章中说:“没有爱,格林就才思枯竭,无法创作。他渴望得到真爱,实际上人生却是一支支舞曲组成。他不停地和不同的女人共舞,一支曲子换一个,有的华丽喧嚣,有的什么也没有。”

罪恶的解脱

从中年开始,格林几乎完全放弃了信仰(包括宗教信仰)。年纪越大,越接近死亡,他越有罪恶感,尤其是性方面的罪恶感。对他来说,强烈的罪恶感是天生的,惟一的解脱只能寄希望于神的宽恕。他让笔下的人物处在随时随刻谨慎校准自己道德体系的挣扎状态中,但他又一次次让他们失败。

一位70年代就认识了格林的西班牙贵族告诉雪利,格林追逐欢愉宛若酒色之徒,他认为他给予自己的自由,将带来终生的惩罚。格林曾向上帝忏悔:“我啊,一个肮脏可怜无比的少年,开始发育就肮脏可怜无比,一度想从您这里寻找纯洁……您对我的话听而不闻。”但是,在1969年出版的小说《与姨妈上路》中,格林借女主人公奥古斯塔姨妈道出了其生活哲学。奥古斯塔姨妈是一个走私贩、逃税者、妓女,随时准备犯法,她“从不知道什么法律条文”。

在一次专访中,格林说:“我坚信有炼狱存在……我不信天堂,那只是种被动的福佑。”生命的最后几年,格林患上了白血病。死亡逼近,精神难题仍然没有得到解答。他是一个天主教徒,却从未过过纯粹的天主教生活;他不断犯下的“作风”错误,又深深困扰了他的道德体系。

1991年4月3日,格林在瑞士一个山村去世。临终前,格林请求神父能陪伴在旁。神父为他实施了圣礼,包括最后的礼拜、涂圣油、祈福。他念念不忘自己混乱的性关系,希望得到宽恕,逃离地狱里的惩罚,获得上帝的拥抱。他希望神父能为他重新打好与上帝之间的结。

格雷厄姆·格林:天主教徒、间谍、作家

20世纪的英语文坛上,格雷厄姆·格林是个非常奇异的作家。他写作涉猎的范围广,著作等身,不仅写作纯文学范畴的长篇小说,还写了大量短篇故事、间谍小说、报告文学、剧本、评论。

1904年,格林生于英格兰中部赫特福德郡,是家里的第六个孩子。他父亲学富五车,但机会不好,只在家乡当了个中学校长。格林在自传《一种生活》中这样描述他的中学生活:“我离开文明,进入一个有奇风异俗但充满困惑的野蛮国度,我成了异乡人,嫌疑犯,一个不折不扣的猎物。这是一个人与人之间充满猜疑的国度,因为我父亲是个校长,所以我就成了‘卖国贼’的儿子。”也许从那时起,背叛、自责、忏悔,就根植于他的内心,成为困扰他终生的难题。

在牛津大学贝列尔学院学习期间,格林发表了大量诗歌。毕业后,他先后在《诺丁汉日报》、《伦敦时报》任记者。1929年,小说处女作《The Man Within》发表后,格林进《观察家报》担任影评和文学评论编辑。此后10多年,他写下了500多篇书评、影评、剧评,有评论认为,格林写的影评甚至比他评论的电影还值得看。

格林渴望过一种脱俗与冒险相结合的生活,他的大哥和妹妹都从事间谍工作,20世纪40年代初,他也进入外交部情报机构,成为SIS情报人员,前往非洲工作。他的上司金·菲尔比后来叛逃到了苏联。格林的很多作品中,例如《第三个人》、《忧虑重重的内阁》、《一支出卖的枪》、《特务》、《我们的人在哈瓦那》、《沉静的美国人》,都有自己的间谍生活影子。其中,《沉静的美国人》讲述了美国中央情报局间谍在西贡策划屠杀和暴乱,评论认为,这样一部政治含义深刻的小说,只能出自目光敏锐的前情报官员之手。

1949年,根据格林小说拍摄的电影《第三个人》

对这一类作品,格林个人最喜欢1939年出版的小说《特务》,他说,这部小说用道德原则揭示了间谍进退两难的精神世界。格林在《一种生活》中写道:“我想……所有的小说家都与间谍有相似地方;他们密切观察,偷听,探索动机,分析人物性格,为了文学甚至不讲道德。”后来,他说,间谍工作是“一种愚蠢的毫无用处的工作”。

战后,格林作为自由记者游历世界各地,特别是一些政局不安定的地区。50年代末格林访问了中国。他有强烈的反美情绪,曾秘密加入共产党,和卡斯特罗结下了友谊,也被美国中央情报局列上过黑名单。

从文学角度评价,格林是现实主义作家。他的文字风格简明质朴,很少先锋色彩。格林的作品有一个明显特征,就是充满了考验、道德焦虑、人性冲突、意识形态的对抗,像一个个噩梦重复出现,纠缠不清。在《布莱顿硬糖》、《权力与荣耀》、《人性的因素》等作品中,他把人性摊在桌子上进行细致解剖。“人性不是黑和白的,而是黑和灰的。”格林不是第一个持这种观点的作家,但他却是少有的写出了各种各样的“灰”色的作家。也因为这些矛盾冲突,他的小说故事情节吸引人,很受著名电影导演的青睐,屡屡被搬上银幕。

格林一生获奖无数,21次被提名诺贝尔文学奖。但诺贝尔文学奖评选委员们始终认为他是通俗小说作家,拒绝把奖授予他。

1991年4月3日,格林去世。那一天,诺曼·雪利家的电话平均每3分钟响一次,都是世界各地的记者打来的。雪利说,要说哪位作家的去世引起如此轰动,只有1870年去世的查尔斯·狄更斯。