鲍勃的自传:答案还在风中飘荡

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

1965年,鲍勃·迪伦在伦敦著名的Savoy酒店

当鲍勃·迪伦要出自传的消息传出,他在全世界的歌迷都十分期待。10月5日,《编年史》上市。

自60年代初鲍勃·迪伦在纽约的格林威治村成名以来,关于他的书出过不少,然而,在那些未被他本人授权的传记中,彼此的观点或者对事件的描述经常出现矛盾。试图在迪伦的500首歌曲中找寻答案似乎是枉费心机——他的歌词充满了象征和暗喻,而他于1966年写的那本“后垮掉”风格的小说《狼蛛》,更不会对了解这个人有任何帮助。

迪伦很看重自己的隐私,对媒体多年来采取的大多是不合作方式,即使是铁杆歌迷对他的生活也不敢说有多了解。所有10月5日出版的这本由他本人撰写的《编年史》(第一卷),应该是深入他的生活和内心的最好途径。

鲍勃·迪伦的新书《编年史》(第一卷)

鲍勃·迪伦在谈起这本书时,口气一如既往地自嘲:“我不知道‘编年史’(chronicles)这个词具体是什么意思,就算是和往事有关吧。”在书中,他讲述了自己演艺生涯的几个关键时期,时间是跳跃的,就好像所有的事都摆在一个平面上,而他信手拈来:他在明尼苏达州的青少年时代,他初到纽约格林威治村时的光景,如何为声名所累,以及分别在70年代和1989年发行的《新的早晨》和《哦,仁慈》——两张反响不大的专辑的创作背景。

名人立传,请人捉刀的现象一直很普遍,但这本书确实是鲍勃·迪伦本人在“西蒙和舒斯特出版社”的督促下,花了三年时间,用一台老式的雷明顿打字机写出来的。谈起写作过程,他认为很“清苦”——写惯了充满暗喻、诗意飞扬的歌词,他不得不管住自己的想象力,老老实实描述一个事件,还原其“文学上的真实性”,那简直就像屏住呼吸生活一样。“如果我停下来,我根本不想回头看”,鲍勃·迪伦曾经深受“垮掉派”文学的影响,这本书也是以即兴式自发性写作技巧写就的,思绪自然流动、反情节,据说手稿中都是一整长段的章节,还好出版社尽了点编辑之责。

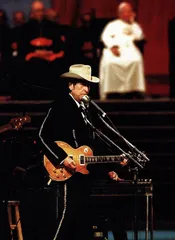

1997年9月27日,鲍勃·迪伦在意大利博洛尼亚演出。教皇约翰·保罗二世也来观看表演

不过这本书读起来很有趣,我们看到这位最有影响力的文化符号坦率地展开了他生活的一面,书中充满细节、轶事和有意思的人物对话,幽默、自嘲一直是迪伦歌词所带有的一种品质,在书中也时常出现。其实听听迪伦的歌,我们就不应该低估他的文学功底。

书的出版,正赶上欧美的主流文学评论界因为一本叫做《迪伦对原罪的先见之明》的书而掀起的探讨“鲍勃·迪伦的重要性”的热潮,该书是一位英裔大学教授对迪伦的歌词所做的详尽的语言学分析,按照他的说法,迪伦在某种程度上是一个超越艺术家的语言学者。推波助澜的还有一本研究迪伦的学者、专家的论文合集《A工作室》。

《编年史》面市以后,让歌迷和评论家感到不尽人意的是,在这本293页的书里,鲍勃·迪伦已经不像以前那样逃避大众,但是对所有人都关心的他在1966年经历的那场摩托车事故却是一笔带过,也没有谈到他在1977年的那场离婚,以及他为什么在70年代末改变宗教信仰,成了“再生基督徒”。对什么是最重要的,迪伦有他自己的想法——“我只记得我在乎的事儿”。既然当事人不想回忆,这些事情恐怕只能作为谜团继续存在下去。

从迪伦的歌曲我们可以知道,他对人物有很敏锐的感觉。从反映现实问题的《孤独死去的海蒂·卡洛尔》(一个女仆无辜被白人青年枪杀,而杀手只被判了6个月徒刑)和《飓风》(当时的美国黑人拳击冠军“飓风”卡特遭受冤狱),到他在《瘦子之歌》里臆造的那位著名的琼斯先生(事情已经发生了,只是你看不明白,是不是,琼斯先生?)。迪伦的回忆录也是以人为切入点,他说,“我都是通过一些具体的人来记住某件事的,一旦我记起发生那件事的时候有谁在场,就能回忆起事件发生的前前后后”。

迪伦并没有记日记的习惯,但是他的记忆力不错,和周围的朋友聊天,也帮助他记起来一些素材。他以诗人敏感而独特的视角写到了诗人麦克利什——他曾经想和他合作一部音乐剧,还有他的偶像伍迪·加思里,他初到纽约时,定期去医院看望他。尽管迪伦说不会特别把矛头对准某个人,但他也不是一个委婉的知识分子,所以笔锋有时相当犀利。《编年史》打破了迪伦在别人的传记中给人的那种自私、自闭的形象,当所有人都在迷惑地看着迪伦时,他也在看着他们。

以往的一些传记作者说,迪伦创作抗议社会的歌曲是为了“讨好听众,增加唱片销量”。可是一个目光如此短浅的人,怎么能成为迪克斯坦所说的“伟大的音乐家”呢?在《编年史》中,迪伦首次提到他为什么开始创作歌曲:“在已有的民谣歌曲中,我找不到一首歌的歌词和我对这个世界的看法相一致,但写歌不是想写就能写出来的,而是一个循序渐进的过程,我每天都在学习,机会总是随着转变而来,特别是当你想去创造新事物的时候,你感到有话要说,尤其是你想写高于生活的事,写发生在身边的让你无法理解的事,这事并不像交一个新朋友那么容易,但有时歌曲会突然就跳进你的脑袋里。我从来不在乎一首歌在别人眼里是好是坏,对我来说,不同的就是最好的。抗议歌曲并不太好写,因为你在讲述一件让人激情四溢的事情时,需要保持冷静、智慧,你要引领人们深入到他自己内心从来不曾被触动过的地方。”

不管怎样,迪伦并不认为这本自传是用来替他辩解的书:“我完全被遣词造句的技巧迷住了,回想那些点亮我记忆的人们,看着词句蹦到纸上,我写的都是自然流露出来的。”但是,一直以来对迪伦有个说法,就是他干什么都要占理。迪伦的歌迷只好擦亮眼睛,在所有关于他的书中去寻找一个近似真实的迪伦。《编年史》计划出三卷,他现在正忙于第二卷的写作。

“当我还在母亲肚子里的时候,就开始歌唱了。”1941年,鲍勃·迪伦出生在美国明尼苏达州的矿区,家庭没有任何音乐背景,但是音乐却是他与生俱爱。少年时代,他最喜欢的是美国乡村歌手汉克·威廉姆斯,搜集了所有他的唱片,弹着吉他学唱他的歌。多年后,成了名的鲍勃·迪伦曾在一次采访中谈到第一次听到猫王时的情景:“听到他那一刻,我意识到这辈子将不会为任何人工作,我知道去哪里寻找我的自由。”摇滚乐燃起了少年迪伦的激情,上高中后,他通过邮购得到了第一把电吉他,忙于组建摇滚乐队。鲍勃·迪伦在《编年史》中首次提到,他曾经为军旅生涯着迷,差点去上西点军校,不知道是不是和猫王1958年去参军有关,但是迪伦的中产阶级父母对儿子却有另一番打算。1959年夏,在家庭的压力下,迪伦进入明尼苏达大学就读。不过,大部分时间他都在狄金镇上的波西米亚区打发时光,泡在一个叫做“十点钟学者”的先锋书店兼咖啡店里。在那里,他知道了先锋派们眼中的“前卫”音乐不是摇滚,而是传统的美国民谣。

在狄金镇的圈子里,人们热爱的歌手是伍迪·加斯里,加斯里被称为民谣诗人,最近因为美国总统竞选而流行起来的“This land is your land”就是他写的,而后者一直坚持纯正的民谣,富有抗议精神。他们的音乐把鲍勃·迪伦领进了民谣演唱之门,他把电吉他拿到乐器行换了把民谣吉他,开始了演唱民谣的生涯。

1961年1月末,鲍勃·迪伦从大学退学,来到纽约。在狄金镇的时候,迪伦看了伍迪·加斯里写的《走向光荣》,他到了纽约的第二天就去找加斯里。而此时,加斯里正因为长期折磨他的“亨廷顿症”躺在医院里。鲍勃·迪伦在《编年史》中谈到了初到纽约时与伍迪·加斯里会面的经过:“一个阴沉的冬日,我坐上公共汽车去新泽西的医院看望他。医院的建筑也是灰沉沉的,里面很安静,伍迪看上去不太喜欢那里,毕竟不是会见一位美国精神的好地方。他让我下次给他带些香烟来,我们聊音乐,每次我给他弹唱他的歌曲,其他的病人也都围拢过来。有一次,伍迪告诉我他有一些没有公开发行的诗歌、歌词放在家里的地窖里,说我要是想看的话可自行前去。于是第二天,我就按照他告诉我的地址找到他家……40年后,其中的歌词才由Billy Bragg&Wilco谱上曲子,灌成了唱片。”

《编年史》一书的封面照片是1961年的纽约时报广场,那一年,20岁的鲍勃·迪伦来到纽约,他在书中写道,“我还是个少年,对这个城市一点都不了解,但是我想是它把我变成了现在的我。我的故乡很荒凉、也很冷,但是那儿有很多水,所以我也有很多梦想。要说现在的我和那时的我有什么不同,那就是那时的我能看见梦想,现在的我只能梦见它们。”你在《编年史》中看到的就是一些梦想,不过,它们都实现了。

1963年,琼·贝兹和鲍勃·迪伦同台演出

我们怀念的是什么?

我整个星期都在听鲍勃·迪伦的唱片,如果不是因为他出版自传这事,我不知道还会不会把它们找出来听。在我比较容易喜欢上某个歌星的年纪里,我从来没有喜欢过他,即使怀旧也怀不到他身上去,鲍勃·迪伦始终让我缺乏一种亲切感。和他同时代的,我喜欢过“大门”,他们的主唱声音很性感,而且在年纪轻轻时就死去了;和他风格相近的我喜欢过崔健,他唱的是中文,我们有共鸣。

我记得最先听到鲍勃·迪伦的歌是《在风中飘》,我知道有的男孩开始喜欢他,就是因为这首歌中唱道,“一个男人要走多少的路才能成为真正的男人?答案在风中飘荡”。可这对我来说没什么感觉,旋律婉转地好像港台流行歌曲。这个开始真糟糕,如果我最先听到的是他别的歌,也许情况会有所不同,几个月前,我看贝尔托鲁奇的电影《梦想家》,当三个年轻人从卢浮宫跑出来的时候,突然响起一首非常好听的歌,那是鲍勃·迪伦的《好像珍妮女王》。

关于鲍勃·迪伦,我以前读过两本别人写他的传记,我想最开始的那次阅读,并不是真正出于对这个人的兴趣,而是为他所代表的60年代着迷。60年代比我生活过的哪个年代都令我向往,恨不得回到那个年代的西方生活,只是一想到今天就该是个60多岁的老太婆,有点受不了。鲍勃·迪伦只是顺手得来的打开那个时代的钥匙之一。

60年代大概比我经历过的任何年代都更要伟大,整个一代人对生存状态开始重新思考,特吕弗、戈达尔、布努艾尔、沃霍尔、鲍勃·迪伦、披头士、红五月……这些名词我经常挂在嘴边,对他们每个人的认识和探索过程,对我来说都是新鲜的。在我的关于60年代的知识积累起来之前,它并不比2046年更让我熟悉,这两个时间段内我都没有机会存放我自己的记忆。也许我会在以后,回想起今天对20世纪60年代的热爱,那称为怀旧还差不多。

遍伦的歌《大雨将至》、《时代的变迁》等,都是气势宏大的诗篇,我也喜欢他唱歌有些垮的嗓音,和身上那种牛犊子般的劲头。但是他的歌感动不了我,反战、反核、全人类的危机……我并不是很关心。那一句让人有点澎湃的歌词“I was so much older then,I'm younger than that now”,要感谢中文翻译——“我曾经苍老,但现在风华正茂”,我喜欢时间与年龄的颠三倒四带给我的那一丝茫然。