何处拷贝,中国富人的“学习曲线”?

作者:三联生活周刊(文 / 嘎湄)

老洛克菲勒开创了美国慈善事业先河

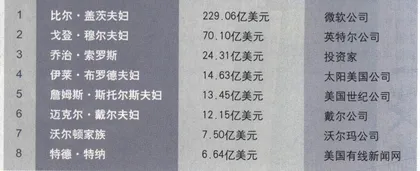

上年度美国最慷慨的50位慈善家前八名

西方经济学界认为,只要存在着一个顺畅的通道,人们能拾阶而上,收入和财富的不平等就是一件好事情!它刺激不富有的人在通往财富的路上努力打拼,而社会财富的“大馅饼”便在逐财者相互倾轧的过程中,逐渐增大。当然它也有坏处,那就是财富分配的水平不公,衍生出了以家庭为单位的贫富垂直差距的无限增大:穷人的后代,在赶超富人的孩子的竞赛中,将付出比他们的前辈更多的努力。穷人容易更穷,富人倾向更富。“资本主义的浪潮抬升了每个船只。但毫无疑问,一些船显然要比另外一些举得更高些”。

通常社会结构转型期间,人们对新时代的到来既无经验也无精神准备。经济创新和财富的再分配,远远超过了旧有法律和社会风俗习惯的发展速度。“由于无法把自己更多的体验形成观点,同时又备受矛盾重重的现实折磨,他们只好对当时占主导地位的商人进行批判和攻击,来解释社会的反常现象。”莫里·克莱因在《变革者》一书中曾经这样评价,美国资本主义发展早期“镀金时代”媒体记者以及人们的种种心理不适。

这或多或少带着站在大企业家立场上,看问题的“庸俗”目光。可不容否认的事实是:考察每个变革时期,簇拥在一起的是有着深刻个人体验的个体,信奉达尔文主义的资本,以及作用于各种因素又受制于各种因素的“大”政府。各个因素互相推动完成了变革。

纽约吝啬的富人

西方资本主义国家强调“私有财产”的优先权,但他们在工业化进程中,富人们一样遭遇了从计划经济向市场经济转轨的诸如中国、苏联以及东欧一些国家碰到的问题。

美国资本主义发展早期,有一些人被称为:“盗窃国库的贵族”,他们发迹于被马克·吐温描述的“镀金”时代,有钢铁大王安得鲁·卡内基,有杜邦公司的皮埃尔·塞缪尔·杜邦等等。

1892年,大纽约产生了1265位百万富翁,除涉及钢铁、铁路等制造业的大企业家之外,新型的商业阶层还包括银行和证券公司、历史悠久的贸易和商业公司、各种信息、房地产和娱乐业;以及各种零售企业。这些富翁中,有很多是“乞丐富翁”,赤手空拳在纽约打拼下了自己的家产。纽约企业家的圈子,当时任何利益集团都不可能占主导地位。在向穷人提供慷慨的救助问题上,更没有一致意见。

早期的百万富翁没有什么给人留下深刻印象的施舍活动。威廉·B·阿斯特是纽约亿万富翁的金融家庭出身,著名的地产商,他死时财产分毫未动。铁路巨头科尼利厄斯·范德比尔特,似乎慷慨点,因为纽约市倒是得到了一块印有他肖像的毯子。A.T.斯图尔特没有任何可继承财产的子女,但他还是没有舍得捐出他那宝贵财富,哪怕是一点点。

在其他的地方,富人做善事,但是在纽约却不。1879年的《纽约时报》说:“我们的超级富有的公民中的那么多人是在这里获取财富的,却没有对财富的源泉表示出任何认可,更不用说感激,这是对人类本性的一种怪异的,令人相当不快的暴露。”

后来的美国人耿耿于怀地,为这些纽约富人们记录下了他们“所欠的这一笔笔慈善债”。“在美国,你可以随心所欲地聚敛财富,你可以拥有极多的财产。只有一个条件,你必须有所回馈,而且必须有人注意到你这样做,否则你就永远不会成为真正的大人物。”这是美国人今天的观点,著名经济时评人理查德·兰伯特在英国《泰晤士报》上表达了这样的文化特征。

洛克菲勒与比尔·盖茨的选择

比尔·盖茨表示,他因为拥有巨大的财富而深怀“负疚感”。100多年前的老洛克菲勒也曾有这样的困扰。摩根、卡内基和洛克菲勒开创了一个大规模慈善活动时代。卡内基和洛克菲勒的慈善机构拥有比美国财政部还要慷慨的预算,以及任何官方团体都比不上的行动自由。

考察这些大人物在开创美国慈善事业先河的动机,英国慈善组织(Philanthropy UK)的主管特里萨·劳埃德在其2004年的新作《富人为何要捐款》中这样说:“美国的个人主义文化,使得富裕阶层对贫困和责任有着迥然不同的认识”。

在经济学上,有理论认为:如果富人集团无视穷人集团福利进一步恶化的现状,就可能造成公共的悲剧。当穷人采取集体行动的边际成本接近于零时,穷人集团与富人集团的谈判就不再依赖于市场规则,而转变为游离于土地、资本和劳动力之外的强取了。从长期看,穷人集团在与富人集团的博弈中,优势地位逐步明显,在稳定的社会中是如此,在一个动荡的时期更是如此。

当时纽约的资本害怕迅速增长的来自国外的“未受教育的无知的人口”,间或发生的劳工暴力事件加深了这种担忧。老科尼利厄斯·范德比尔特可能会说他那句经常被引用的名言:“法律!我为什么要关心法律?我不是已经获得权力了吗?”但在一个劳工有组织,社会和宗教改革运动兴起,无产者形成投票团体,媒体越来越活跃和刨根问底,反垄断力量不断壮大的环境下,摩根、洛克菲勒和卡内基对控制自己财富越来越没有这么大的把握,他们不敢招来大众的不满。而其他的所谓“强盗资本家”们,也表现得越来越不敢过于不可一世,他们需要通过付出来换取自己的资本安全。

另外,洛克菲勒、卡内基、摩根都由此发展出对名声的向往,对获得邻居、朋友和市民认可的渴望。洛克菲勒在他的《往事随想》中,不是夸耀自己生意上的胜利,更多是为自己巨大的财富和获得财富的方式进行道歉。获得与必要的支出,这绝对是资本膨胀社会安全的平衡术。

凭借大约10亿美元的资金规模,通过向博物馆、交响乐团和图书馆进行捐赠,“富有责任感的资本家”用支持自由市场、财产私有和尊重知识、善行和品位的文化来同化劳动大众。摩根为纽约引入的艺术品比梅第奇给予佛罗伦萨的还多。“并不是说他们的举动能够在几十年之间使纽约拥有深厚的文化根基,但这确实为这个冰冷的资本之城增添了具有几百年历史的艺术品的温暖光辉。”

也就是说,纽约的资本家表面上不需要对任何人负责,实际上却受到纽约种种“反对富人”的人文环境的深刻影响,这种出于本身发展安全的利益与社会安全共同的利益软化了公司资本主义的极端行径。斯克里普斯报业的创始人在当时宣称:“我只有一个原则,那就是努力使富有者难于更加富有,使贫穷者易于避免更加贫穷。”

到今天,这种传统被延续下来,而且有了更实用的价值。美国税制规定,对于那些承诺在未来某一天向慈善团体捐款的人,允许其继续享有资本收入并在捐款时获得税收减免,这促进了“有计划的捐助”。以货代款的捐赠也可以获得税收减免。坚持经济理性的观点可以认为,捐赠者和各种志愿者不计报酬的投入其实包含了以支出换取软性收益,如名誉地位、社会知名度,从而可以在下一轮的经济活动中获取更大利益。以这种观点可以解释一部分事实,但并不能说明众多匿名捐赠者的行为动因。

慷慨的英国穷人

在俄罗斯阶层贫富两极分化趋势明显

罗曼·阿布拉莫维奇

2004年英国千人富豪榜,外来户俄罗斯的石油大亨——英超切尔西俱乐部的老板阿布拉莫维奇。他以175亿美元的财产,成为英国的第一富豪,并且排名远远超过贵为一国之君的英国女王伊丽莎白二世。

欧洲却是另一个世界。政府介入的高税收促成了良好的福利制度,这使得欧洲慈善事业的发展远远没有美国那么发达。慈善似乎更凸显了宗教的力量。发达的欧洲福利体系大体有四种:北欧类型,讲究平均分配,社会福利覆盖境内任何公民,男女充分享有平等的权利。英国类型,社会福利主要是根据需求,保障那些生活贫穷的人。德国类型,社会福利主要是对那些劳动工人,他们享有失业救济和养老金;南欧类型,社会福利以家庭为单位,按照家庭收入享有不同的福利。

从英国来看,20世纪20年代以前,也是工业化和都市化急速发展的时期,被称为“维多利亚盛世”。经济发展造成了越来越大的贫富分化,大量贫民涌入城市,失业问题和贫困问题造成了社会的不安定。

针对当时存在的社会问题,英国在1832年出台了《新济贫法》(The New Poor Law)。许多国家也都在一定程度上仿效了英国政府介入和干预济贫的做法。但政府力量并没能解决从19世纪中叶以来一直存在的各种慈善机构间功能重叠,资源浪费和政府效率低下问题。在这背景下,欧洲先后出现了以有效,合理地调配社会资源来帮助城市贫民为目标的新一代慈善组织,如城市慈善组织协会(Charity Organization Society)等。他们设立了专事管理与联络的中央机构。

截至今天,英国大多数人,70%左右都在向慈善事业捐款。可是根据2004年的一个统计,穷人对慈善机构捐款占其收入的比重,要大大超过富人。最贫困的10%的人将其家庭支出的3%捐给了慈善团体,而最富有的20%的人平均捐出0.7%。

里萨·劳埃德女士采访过的英国富人这样解释:慈善事业在英国无足轻重。他们相信,这既源于英国人对金钱、阶层和创造财富的态度,也因为缺少身先士卒者,而且没有人期望有钱人这样做。美国人“毫不掩饰”的文化更有助于为他人树立榜样。这样的情况,在欧洲大陆的其他国家也并不鲜见。

从很大程度上讲,慈善是复杂社会环境的产物。是一个活跃的过程。在工业化初期的风云变换的年份里,力量强大的慈善人物们是动态环境的一部分,他们经常受到对抗力量的迫使,而作出让步。除了个人禀赋和道德选择外,慈善文化的提炼还得益于大都会的一系列其他过滤网——社会价值观,敌对的商业和经济利益集团,教会的影响,新闻媒体,知识分子,改革者和劳工运动。

资本的欢喜与哀愁

社会达尔文主义是资本极度扩张的绝佳理由。贪婪的资本是最具有流动性,变革时期飞速发展的经济营造了竞争体制网络,而这个经营体制网络并未发育出它自有的一套社会道德准则,相形之下,原有社会里的道德准则已显得单纯幼稚和苍白无力。

在发展资本主义的过程中,美国著名的社会学家爱德华·A·罗斯认为,富人们“深陷在一种经营体制的网络里,他们有可能是为人正派且高尚体面的绅士,并未意识到自己正在制造罪恶,这种情形加上司法机制的迟钝,导致一种实际责任无法确认和定位的‘社会罪恶”。“譬如对银行、保险公司和信托公司监察不当,公司说明书弄虚作假,对股票、黄金或农产品进行投机,可能会给成千上万人带来贫困和苦难,但有关的人都不会承认自己犯了侵占财产罪。”

“休克疗法”帮助俄罗斯完成了私有化的变化。从目前来看,经济上的乏善可陈和一败涂地,并不妨碍这个国家成为盛产亿万富翁最多的国家之一。于是,在三年前还与著名的《福布斯》沾不上任何关系的国家,今天却成了亿万富翁数仅次于美国、德国和日本的国家。

俄罗斯的大财团在不到十年的时间里,走完了传统老派财团用几十年,乃至上百年才完成的发展历程,寡头们没有任何安全感,有很多人在积聚财富后选择流亡海外。也有不少人留在俄罗斯。1994年的时候,《福布斯》在采访霍多尔科夫斯基时,他并不敢公开自己公司的价值:“我个人不拥有我公司的任何股份,我只有自己的薪水和汽车。”后来,霍多尔科夫斯基逐步开始公布自己的总资产,他说的不是自己钱包里的钱而是想表明,自己的强大资产具有对国家大型公司的支配权力,他并不想引发老百姓对富人的反感,更不想个人有任何麻烦。现在在莫斯科,最聪明的富豪是那些遵循达尔文主义进化论的大亨们——为了适应新的环境,尽量“躲在下面,表现忠诚”。

9月4日,美国劳工部的助理部长访问中国,旨在推动中美在保障员工安全上的交流。期间有记者问道,中国在这方面应该向美国学习什么?约翰·亨肖(John L.Henshaw)说:我们在很多方面上,经历了中国现有的阶段,花了很多时间,付出了很多代价。而且世界上还有许多现成的方法和技术,中国不一定要拷贝美国曾经走过的“学习曲线”。

上年度美国最慷慨的慈善家前三名

1 比尔·盖茨夫妇

微软公司 四年捐资229.06亿美元

连续6年蝉联世界首富的盖茨,家产目前有460亿美元,相当于匈牙利的整个国内生产总值,而盖茨夫妇也是全球最大的慈善家。去年捐款50亿美元,尤其关注疫苗研究。和许多美国富豪相似,盖茨倾向于在有生之年尽可能把钱都捐献出去,即便是企业遭遇连年经济低迷,利润降到最低点的时候,甚至没有打算在自己死后留下基金一类。比尔·盖茨夫妇的捐款比例占净资产的比例非常高,在四年时间内,一共捐出了230亿美元,相当于其460亿净资产的54%。

2 戈登·穆尔夫妇

英特尔公司 四年捐资70.10亿美元

英特尔公司创始人之一戈登·穆尔、贝蒂·穆尔主要资助自然资源保护和教育。他们和盖茨是50人榜单最典型的代表:技术背景,富有、年轻。他们普遍认为,到临死前才捐出财产的模式已经过时了,世界许多国家正在蔓延的贫困、疾病、教育落后等问题需要急迫的资助。他们四年捐资70.10亿美元。

3 乔治·索罗斯

投资家 24.31亿美元

80年代以后,作为“慈善家”的索罗斯便常常出现在捐赠者榜单之上。这个金融大鳄以“近乎疯狂”的资助,在欧洲为自己赢得了“大马歇尔计划”的赞誉。90年代初,他给自己的基金会的捐赠就达5亿美元。1996年,他向俄罗斯捐赠了约5800万美元,而美国政府当年对俄罗斯的经济援助仅为1.1亿美元,那年,包括俄罗斯在内,索罗斯向10个东欧国家资助了1.5亿美元以上,其中,他对匈牙利等三个国家的资助超过了美国政府给予那些国家的经济援助。东欧许多国家把索罗斯看作一个疯狂的富人,就像某些富人收集古玩和旧唱片一样,他在收集那里的政治家和知识分子。而他的捐赠相当于净资产的68%。这和国内富豪区别很大,以名列百富榜的富人郭广昌为例,至少拥有32亿个人财富的他,去年的现金捐赠只有1400万元。仅占其资产的4.4‰。

钢铁大王安德鲁·卡内基

镀金时代的先锋人物

西奥多·罗斯福

纽约改革派共和党团体的领袖。他以极高的智慧设计了自己的政治生涯,先任职于纽约州议会,后入主白宫。他提倡进步政治,以遏制大企业势力。

社会转型期:美国黑幕揭发运动

20世纪初,新闻工作者利用当时大众化的传媒,伴随着深度解析的报道和言论抨击了社会转型带来的种种不公和腐败。黑幕揭发运动还成为60年代兴起的调查性新闻事业(investigative journalism)的先声。

罗斯福总统给这些人加上了“扒粪者”的称呼,意指:手拿粪耙目不转睛,对美好的事物视而不见。

声音

我们认为,财富分配不公不仅仅是人类本性以及人类所处生存状态的必然结果,而且也是在此生存状态下,人类获得幸福和改善处境的惟一制度安排……一旦涉及财产权,我们必须认识到,人们在追逐它时身处险境,获得它时仍不得安全感,财产权的一部分随时可能被剥夺……于是你立即停止冒险,随之而去的是知识的进步,进一步是道德的沦丧——在这样一个社会里,何来幸福而言?

—乔纳森·梅修·温顿特

(Jonathan Mayhew Wainwright),1856