中国第一份ED调查

作者:三联生活周刊(文 / 于萍)

图1:2002年4~5月对11个国家的973人进行采访

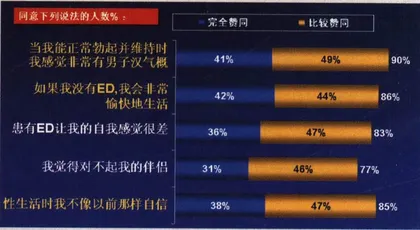

图2:ED对患者情感方面的影响

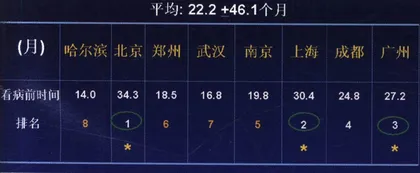

图3:您去看医生前,存在ED症状的时间(按城市分类)

图4:目前您的治疗对性生活的影响

由于道德和文化的禁忌,每当我们要谈论ED或ED患者,都会遇到社会心理的抵抗。同时抗ED药品的销售商们用诱惑的口吻推销着蓝色、橙色或黄色的小药片,似乎那些绝境中的男人们只要花点钱就可以重新成为性爱战士。没人知道藏在暗处的他们究竟想要什么,直到出现了这份名为“中国ED患者临床需求及治疗满意度调查”的报告

在谈论这份报告之前,我们不能不关注另外一个调查报告。那是由美国学者于2002年四五月间在世界范围内对普通人进行的ED情况调查。结果显示在40岁以上男性中,有52%的ED患者。这种世界视角的高比率,让北京大学人民医院的姜辉教授萌生了利用手中的患者资源,在中国进行一次ED患者情况调查的念头。姜教授在采访时曾袒露过发起此次调查的目的:“了解中国ED患者性生活、性心理及对治疗的需求、态度等,不仅是男科医生的职责,也为提高公众对ED的正确认识提供了信息和数据。”(如图1)

于是“中国ED患者临床需求及治疗满意度调查”于今年4月展开,由姜教授所在的北京大学人民医院主持,全国十多家医院支持,历时半年,涵盖全国十个城市,于今年8月结束。调查采用问卷形式,由医生负责收集门诊ED病人填写问卷。共收到有效问卷808份,被调查对象平均年龄42.8±11.7岁,40岁以上患者高达52.2%。8月29日,姜辉教授在“中华医学会第五次全国男科学学术会议”上,首次对外发布了此次调查报告的结果。以下为调查结果的基本情况:

ED患者多伴随其他疾病

此次调查的对象平均患ED时间为29±54.1个月,在漫长的患病期内,他们还大都被其他疾病困扰。调查结果显示,有14.7%的被调查对象患有神经衰弱,11.5%患有高血压。其他伴随疾病还包括:糖尿病、高血脂、前列腺肥大、心脏病等。

ED带来强烈的挫败感(如图2)

调查结果显示,每10名男性中有9人认为ED对他们的男性气概产生了负影响。这其中值得注意的是,患病者越年轻,患病程度越轻,感觉ED对情感的影响越大。而这种挫败感并没随着患者被治愈而减轻。

就医犹豫期长达22个月(如图3)

结果显示,ED患者平均在患病22个月后才会就医,这一比例明显高于国外调查资料的数据(6个月),其中北京、上海和广州等大城市ED患者的犹豫期更长。另外,绝大多数ED患者首选男科医生和泌尿科医生进行咨询和诊治;广州和上海的患者首选男科医生比例最高,北京和武汉选择泌尿科医生比例最高。

ED对患者性伴侣的影响

67.3%的被调查者说他们的性伴侣对性生活的满意度比患ED之前明显降低。而对于一些抗ED药物的疗效,有65%的被调查者认为他们的性伴侣感觉服药后必须在限定时间内过性生活,很机械。

患者认为目前治疗方法的局限性(如图4)

有86.7%的被调查者认为“治疗并不能恢复正常性功能”是治疗方法的最大局限性。导致患者放弃治疗或停止服药的因素,排在第一位的是价格因素(67.6%);但有高达45.5%的患者由于心理原因放弃治疗;另有36.9%的患者因为感觉服药后性生活太机械而停止服药。

概念链接

ED:勃起功能障碍的英文简称,是指阴茎持续不能勃起或不能维持足够的勃起状态,以致无法进行性交。ED比“阳痿”含义狭窄,不涉及性欲、射精或性高潮等问题。

引发ED的主要原因:80%的ED病例由病理生理引起,称为“器质性ED”;剩下的20%由心理原因引发,叫“心理性ED”。常见因素包括:

——影响血流的疾病,如高血压、糖尿病

——神经创伤类疾病,如多发性硬化症、前列腺手术

——心理疾病,如抑郁症

——其他疾病或药物的副作用

PDE-5抑制剂:一种酶,可以使海绵体平滑肌放松。在受到性刺激时,它可以增加阴茎血流量,从而实现阴茎勃起。目前抗ED药品大都利用了这一作用机理。

“ED患者更需要缓解精神压力”——专访“中国ED患者临床需求及治疗满意度调查”发起人姜辉教授

于萍

2002年10月,由苏州第二制药厂生产的国产伟哥“哥达”经批准上市

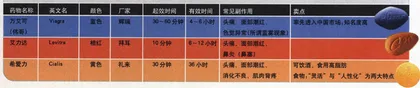

三大抗ED药物

就“中国ED患者临床需求及治疗满意度调查”所反映的问题,记者在“中华医学会第五次全国男科学学术会议”会议现场采访了北京大学人民医院的生殖医学专家姜辉教授。

三联生活周刊:我注意到这次调查的对象是ED患者,为什么不选取更广泛的调查对象?

姜辉:这与中国人对待ED问题的含蓄态度有关,针对普通人调查有相当难度。去问一个普通人:‘你有ED吗?’他一般不会告诉你;而针对ED患者的调查就相对容易,而且所得的数据与信息更加准确。其实2002年我们在北京、上海和重庆三地针对普通人做过一次ED状况调查,范围和影响都不大,但得到的数据显示40~70岁男性中,有42%的ED患者,这个比例也很惊人。

三联生活周刊:我们经常听到这样的说法:ED都是心理作用。您觉得对吗?

姜辉:在30年代之前,我们也认为ED 主要是心理原因造成的;但70年代后,我们发现ED作为其他疾病的并发症非常常见。调查结果也显示了,ED经常伴随神经衰弱、高血压、糖尿病等,这种ED是“器质性ED”,已经不能说是心理原因造成的了。

三联生活周刊:但这次调查对ED患者的情感需求依然比较关注。

姜辉:是的,器质性ED患者的心理压力也非常大。绝大多数患者都感觉ED影响了他们的男性气概;他们也非常留恋患病前的性体验;而ED患者的性伴侣也因为ED对患者有不同程度的失落、不满情绪。他们精神压力的最大表现是在患病后要犹豫22个月才会就医,这不仅是身心的折磨,而且对治疗非常不利。精神压力还表现在服药患者担心药效过时,非常紧张,感觉服药后的性生活很机械。现在有的药物药效可以持续36小时,这对患者的精神压力有一定的缓解作用。

三联生活周刊:您提到现在一些抗ED 药物的药效只能持续一段时间,这是否可以说这些药物只是“治标不治本”?另外ED 可以治愈吗?

姜辉:现在国内市场治疗ED的药品已有或将要上市的主要有万艾可、艾利达和希爱力三种,它们都是利用PDE-5抑制剂的作用机理,在人体受到性刺激时,促使阴茎勃起。这些药的药效可以持续一段时间,道理跟降血压的药一样,吃了就好了,但要想恢复原本未患病时的状态,难。ED是一种病,患者希望通过治疗或服药恢复正常的性功能,是临床中的一个误区。

三联生活周刊:您提到的这三种抗ED 药物在中国都是处方药,您认为它们有可能变为非处方药吗?

姜辉:这个要由国家药检局来决定。这三种药在国外都有部分非处方权,但目前在中国不太可能实现。因为中国市场太复杂,假药横行。在仍旧是处方药的情况下,万艾可已经遭受了假药的打击,如果放开后拿到药店去,那就更难分辨真假了。但根据中国ED患者的情况与治疗方向,抗ED药物的处方下放是大趋势。

三联生活周刊:您提到的都是西药,您对中药治疗ED怎么看?

姜辉:中国有深厚的针对ED的中医理疗传统,但中医的主要作用是催情和调节,在作用机理方面没有明确的有说服力的标准,这是中医治疗ED的最大问题。而且中医很多作用调节的是性欲、高潮等,这是针对阳痿问题了,ED不涉及这些问题。

三联生活周刊:现在有些非ED患者,比如年轻人,为了提高性能力而服用抗ED药物,您怎么看?

姜辉:ED患者是长期因阴茎不能勃起而无法进行性生活,如果偶尔出现这种情况,并不能说是得了ED。我们建议ED患者服用药物,也只是为了把他扶上马,送一程;如果单纯为了增强性能力而服用抗ED药,我作为男科医生的态度是:不主张、不推广、不建议。

一个精子的淡淡忧伤

尚进

18世纪印度的爱情魔水

“拥有阴茎不是一件轻松的事”,这是大卫·福德曼在他的《那话儿》第四章结束时的感慨。这种感慨即便你还不需要ED类药物的时候,也有可能隐约体会到。实际上这是每个男人都要面临的问题。

如果希腊神话中的瑞西斯(Teiresias)能够写个什么回忆录的话,读者肯定对这位做过男人也当过女人的感兴趣,而且迫切希望从其口中了解到充当不同性别时,不同的感受。可惜瑞西斯仅仅在宙斯和赫拉争执男女经历性高潮时,评判何种性别高潮快感更强烈时就搞瞎了眼睛。但是“那话儿”乃众矢之的的压力毋庸质疑,不论引用彭祖的《医心方·至理篇》,还是古代的生理卫生课本《素女经》。

大卫·福德曼在《那话儿》中表述的最大经验在于“如果我们的能力负担得起,终究会知道它的价值”。如果翻看历史,不论古罗马的万人游行生殖器崇拜,还是春秋时期即开始流行的房中术,对“那话儿”的探讨足够办一次全球巡展。正因为这种千百年间的积累,亨利·米勒的《北回归线》才会总被人津津乐道,因为他曾经写出极具口语化的文字,“休眠中的鲸鱼的阴茎有六英尺长,蝙蝠有一根无拘无束的阴茎,袋鼠则有两条阴茎,一条平时用,一条在节日里用”。于是当我们翻看《kama sutra》的21世纪画册版本时,依旧可以看到18世纪印度专业性魔水的介绍,也可以看到道教阴阳观念的痕迹。

伍迪·艾伦在1972年拍摄的电影《性爱宝典》中,将性问题提升到空前的喜剧层面,这部电影的正式名称《关于性的你总想了解而又难以启齿的一切》恰如其分地说明了伍迪·艾伦想要说的,以及大众普遍难以言表的问题。实际上影片最后一段充分说明了“那话儿”的一切——男性成为了一个战斗堡垒,在一个被称为大脑的指挥部里,军官们通过潜望镜观察着外界,坚守下盘的壮汉们哼着劳动号子,奋力拉动绞盘将“大炮”抬高,然后在蒸汽与汗水中将其预热到发射状态。而一群穿着类似阿Q最羡慕的白盔白甲,拖着尾巴的精子空降兵出场了,他们将被空投到敌人的内部,与一名叫做卵子的人物取得联系,并且占领代号子宫的阵地。但是这群空降兵中出现了一个带黑框眼镜的怀疑主义者,伍迪·艾伦扮演的空降兵,既担心自己会被避孕套包围,又担心会被同性恋耽误了前程,更担心被“打手枪”作了炮灰。当其他空降兵一个个跳出舱门高呼“卵巢里见”的时候,他却坐在后排淡淡忧伤地吹起了口琴,背景音乐唱起:“听说你就要离开村庄,我们会怀念你的微笑。”

德国医药专家们早在1914年就发明了最早的减肥药MDMA,这种试图让大脑释放血清的药物,同时催生了多巴胺,而多巴胺正是爱情效应的化学因子。医生们用它来治疗抑郁症患者,也有些人则品尝它来体验天堂的感觉。当1985年大麻被宣布非法后,这种减肥药也被列入黑名单,后来人们开始称它为摇头丸。许多人曾经迷惘地深信60年代所流行的“化学创造幸福”这样的杜邦口号——既然没种去改变生活,药片就变成了救命稻草。这样的现实不仅仅合适MDMA,也适合伟哥等抗ED药物。精神文明越来越需要新的补给品了,如同物质生活中无数的保健品一样。正如同忧郁创造了MDMA,性欲是不是借助伟哥,已经成为了没人再去仔细思考的话题。因为在古老的性药物历史上,伟哥们仅仅是沧海一粟,男人们对“那话儿”的重视态度才是已经数千年的男权社会的重点。

两名“伟哥”之父

路易斯·伊格纳罗

Louis.J Ignarro

伊格纳罗博士1941年出生于美国纽约,先后在哥伦比亚大学、明尼苏达州大学学习医药化学,之后进入加利福尼亚大学洛杉矶分校医学院学习生物化学,取得博士学位。伊格纳罗小时候很喜欢在海边做沙雕,因此被认为日后会成为一名建筑师。不过8岁的时候,他兴趣突然转向化学,这为他日后从事医药与生物化学研究奠定基础。

1998年伊格纳罗与美国另外两名药理学家硝酸甘油及其他有机硝酸脂通过释放一氧化氮气体而舒张血管平滑肌,从而扩张血管。这一发现使他获得当年的诺贝尔生理医学奖,同时直接导致抗ED药物万艾可的发明。由此伊格纳罗被称为“伟哥之父”。

伊格纳罗博士最近一次来中国,是2002年9月。他出现在辉瑞“万艾可”专利异议复审庭上,当时他为了帮助辉瑞走出专利困境,开场白说:“我可不是人们所说的‘伟哥之父’。”

埃文·比绍夫

Erwin Bichoff

比绍夫博士1943年出生在德国南部的拉文斯堡。他先是在拉文斯堡的一所中学学习,然后在威廉海姆多夫的一所寄宿学校里学了五年,并且获得了生物化学学士学位。之后在德国图宾根和弗莱堡学习生物化学并取得博士学位。

比绍夫博士从1975年开始在德国拜耳公司工作。1995年开始参与有关治疗ED药物的研究。此后他参与了一次3000名志愿者参加的ED治疗临床试验,这次试验直接促进了新的PDE-5抑制剂伐地那非(艾力达)的发现。

比绍夫博士称是德国拜耳公司灵活的上班时间吸引了他:“如果在其他公司,我这个公认的迟到专家总要遵守非常严格的上下班时间,那么几乎每个早晨都会使我发疯!”面对“艾力达之父”的称呼,他很谦逊:“有些东西就是这样偶然。许多人参与了艾力达的研发工作,艾力达是出色的团队合作的成果。”

比绍夫博士最近一次到中国,是参加2004年在南京举行的“中华医学会第五届男科科学会议”。