海外特稿:一个英国年轻人的幸福终点站

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

电影《幸福终点站》剧照

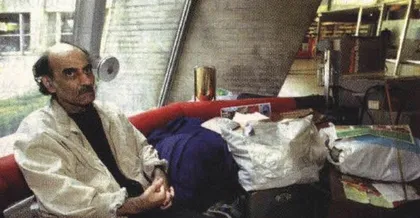

巴黎戴高乐机场生活了16年的伊朗流亡者莫汗·纳塞瑞

在希思罗机场生活了4年

好莱坞导演斯蒂芬·斯皮尔伯格说:“如果你想被困在某一地的话,最好选择机场,那确实是个使人着迷的地方。那里有着人类最高的感情,人们不是在那里说Hello,就是说Goodbye。有必然的团聚,有预料中的分离,在那里你可以看到人性的交叉。”他还说,“能选择这样的环境做影片的故事背景真的是再棒不过了。”所以,他在去年就以纽约机场为背景拍摄了一部电影《The Terminal》(中文译名《幸福终点站》)。斯皮尔伯格认为机场是个能展现戏剧冲突的场所:“几乎每个人都会受困于机场,我还没听说过谁没有。机场已经成了一个微观的社会,那是一个奇妙的场所,可以吃饭、购物、奇遇……”

随着《The Terminal》6月18日在全球开始上映,英国人乔治(因不愿影响到今后的生活,他坚持用化名)在伦敦希思罗机场4年多的生活最近也被披露出来。

希思罗机场确实是斯皮尔伯格说的这种使人着迷的地方。1946年正式启用的希思罗机场占地3000英亩,工作、服务人员达7万人。机场有5个终点站和90多条航线,连接了全球170个城市。希思罗机场有个发音近似的绰号叫“贼窝子”(Thiefrow),因为这里每天要发送200多件高价额货物,成了犯罪集团垂涎的金库。最近两年,希思罗机场共发生147起重大货物、现钞偷盗、抢劫案,涉及金额近8000万英镑;还有贩毒案,个个都是拍电影的好素材。当然,希思罗机场也是每天上演人间悲欢离合的舞台。某一天,希思罗机场1号终点站,也是国际航班到达口,牛津郡的一位家庭主妇安吉拉就在这里和儿子团聚了——一切都如斯皮尔伯格所说。

这不是一般的相见。因为安吉拉26岁的儿子乔治离家出走已经4年多,母亲找到他完全是偶然。安吉拉自从儿子失踪后就一直在找他,她不知道儿子失踪的4年实际上就生活在希思罗机场,就像在巴黎戴高乐机场生活了16年的伊朗流亡者莫汗·纳塞瑞,斯皮尔伯格的电影更成了乔治真实经历的奇特翻版。

纳塞瑞在1988年被伊朗政府驱逐出境后乘飞机前往巴黎,但在戴高乐机场他的行李被盗,所有证件全部丢失。从此,纳塞瑞便被搁浅在戴高乐机场内16年,他的全部财产就是两个闹钟、一把电动剃须刀、一面小镜子和一些刊登有他故事的新闻剪报。1994年纳塞瑞的故事曾被法国人拍成电影。2003年,斯皮尔伯格又以纳塞瑞为原型,重新编写了剧本拍摄了《The Terminal》:汤姆·汉克斯担任主角。在影片中,汤姆·汉克斯最终获得大美女凯瑟琳·泽塔-琼斯的爱情,但在伊朗人纳塞瑞和英国人乔治的机场生活中,爱情是唐突和奢侈的,无奈才是必然的。

失踪者的困境

导演斯皮尔伯格认为,机场是个能展现戏剧冲突的场所,所以他选择机场为背景拍摄了电影《The Terminal》

乔治是英国每年21万失踪人口中的一人。他只是偶然地选择了希思罗机场为栖身地。回家后,他和母亲之间的关系慢慢在恢复。他找到了一份工作,母亲帮他支付了房子押金,让他有了固定住所。但是,他今天仍然对自己缺乏信心:“我今天这副样子都因为我是个傻瓜,谁都不怪,只怪我自己。”

他来自一个破裂家庭,父母很早就离婚,他跟母亲、继父一起生活。他说继父和母亲都是好人,乔治在乡下长大,中学毕业后去约克郡的一家专科学校学会计,对此他完全不感兴趣。他想学英国文学,但也很明白拿个文学文凭没什么出路,所以接受了现实,却没料到噩梦就此开始。入学后他沉迷于派对,花钱如流水,很快银行户头上就没多少钱,但他仍然通过信用卡在买东西时要求返现金,不知不觉就透支了2000英镑。有一天学校打来电话通知他母亲说乔治至今未交学费,家里人才知道情况。

乔治离开学校回到家里,然后又住到伦敦朋友家中。在朋友家住了几天后,他就开始寻找又暖和、又干爽、又安全的安身之地,于是去了希思罗机场。在机场的夜晚,他交替着睡觉和看报纸,第二天早上再搭乘地铁返回城里。

这样过了几天,他暂时回到父母家。在家里他过了20岁生日,也是和母亲最后的一次见面。他又想到自己欠下的债务,想到自己浪费了很多金钱以至于连自己今后的生活都无法保证。他很绝望,觉得自己被生活拋弃了,于是他转身又回到希思罗机场。这次,他把希思罗当作了归宿。

英国每天都有超过500人失踪,离家出走是这些人发泄心理压力的一种渠道。据调查,成年男子失踪的比例比成年女性大约高两倍,十几岁的女孩失踪比例是十几岁男孩的两倍,而24~30岁是成年人失踪的高峰期。大多数失踪者在离家72小时内就返回家中,但每年仍有数千人失踪很长时间,甚至选择从人间彻底蒸发,不作任何解释,只留给家人和朋友永远的迷惑。乔治就是抱着这种想法离开的家。

英国的一家慈善机构全国失踪人口服务热线每年都会接到10万个失踪者亲属打来的求助电话。热线的创建人之一珍妮特·纽曼说:“亲人们很同情离家出走的人,但失踪时间超过18个月,家人就不会有更多精力寻找他们。”她认为,离家出走的主要原因是为了逃避压力。失踪者一般都过着一定水准的生活,有大房子、孩子和车子,一旦工作或家庭出现问题,房子、孩子、车子立刻成为负担和压力,内心也为之煎熬,承受能力差的就只好躲起来。有两个典型的例子:2002年,一个叫托尼·沃金斯的32岁男子人间蒸发了,6个月间,他连银行户头都没动过,妻子得不到他的任何音讯。他家的邻居去北约克郡旅行,才发现了他。他说,离开家只不过是想重新开始。今年1月,住在西伦敦的会计师菲尔·里德尔像往常一样离开家去上班却没再回来。一个月后,警察终于在一家医院找到了他,他正在治疗抑郁症。经过劝说,53岁的里德尔终于同意和妻子联系。

乔治离家出走前也有过同样的心理困境,他不敢和父母沟通,眼看着和父母之间的混凝土墙越砌越高,精神也变得越来越紧张,他开始产生了一个念头:我给父母带来很多麻烦,没有我他们的生活会更好。

“离家的时间越长,就越难返回家中。在机场待着,很容易就没有了时间概念。日子就这么一天天过去了。”乔治说。

戏剧性的回家

4年的机场生活,乔治和机场的每一个服务人员成了熟人。他很熟悉连接机场的几个地铁出口,地铁服务人员也都认识他。他说,在机场,如果你浑身上下干干净净,背着帆布背囊,你看上去就很像是旅客。那你每天换一个闸口呆着,全部闸口呆一遍,也需要数周时间,这样就不会被保安认出来。乔治曾患过轻微的大脑麻痹,留下了后遗症,走路有些跛。也许是出于同情,保安们对乔治很友善,会对他说:好吧,小子,倒头睡吧,记得第二天早上走人。乔治说,只要保安看出你不是心怀鬼胎,态度都挺好。

自从乔治两年前回到家后,希思罗机场加强了安全措施。不过,据乔治估算,希思罗机场里像他这样的“居民”还不少,有些人只停留几个晚上,有些人停留数周,他们只要打工攒够了房租,就会离开。“常住居民”大约有15人,其中有一个人,每年冬天都来希思罗机场过冬,夏天就住到康沃尔郡的帐篷里。住在希思罗机场,比住在几英里外就有的首都小旅店舒服多了,还不用花钱。而且每一个闸口都有淋浴喷头,只要你愿意洗澡,任何时候身上都是干净的。

吃饭也不是问题。每天晚上,机场内众多的咖啡馆、餐馆都会把没有卖出去的三明治、蛋糕装在干净的塑料袋里,扔到候机楼外。一旦店员认识你了,他们就会给你留茶和咖啡。在机场里随处能找到乘客扔的报纸,所以文化生活也有了。

离家后,乔治给母亲寄过两张生日贺卡,此外和家里没有任何联系。有一天,他上学时的朋友在希思罗机场搭乘飞机,走过他身边,认出了他,才把他的行踪告诉了他父母。同时,失踪人口服务热线通过机场警察局给他寄了封信,劝说他与父母联系。

这些热心人虽然改变了乔治的想法,但他仍然不敢回家去面对父母。安吉拉去过很多次希思罗机场,但都没有发现他的踪迹。直到有一天,安吉拉来机场接她的小姑子,坐在1号终点站外的椅子上等待飞机到达,突然看到了儿子。乔治当时正在打公用电话,没有注意到母亲就在附近,直到母亲拍了拍他的肩膀,他才看到母亲。

乔治的机场生活没有汤姆·汉克斯的喜剧成分,除了他最后和母亲的意外相逢。只是,乔治的幸福生活似乎还无法以此为起点。