色彩的历史

作者:曾焱(文 / 曾焱)

米歇尔·帕斯图罗

法国国王菲利普·奥古斯特

蓝色不但在教堂的玻璃和绘画中广泛出现,而且影响了整个世俗生活

圣母玛丽亚是蓝色的使者

多年前,当帕斯图罗宣布将色彩作为他的研究课题时,同行都觉得不可理解:色彩能有什么复杂历史呢?那是1979年,在此之前还从来没有历史学家对司空见惯的色彩发生过学术兴趣。帕斯特罗用25年的时间证明了:色彩不但有历史,而且曲折动人。

蓝

从1890年西方兴起“民意测验”这种形式以来,不论是在法国巴黎还是意大利西西里,在美国还是新西兰,蓝色就一直占据着“最被喜爱颜色”的位置。但被人独宠之前,蓝色的命运也是多经磨难的,在相当长时间里,它是被遗忘和厌弃的色彩。

从史前洞穴期到后来的新石器时期,染色剂初现于世的时候,蓝色并没有一席之地,在色彩的谱系里依然只有白、红、黑三种。古罗马人认为它是野蛮人和外族才使用的色彩,比如北部的日耳曼人。在古罗马人看来,女人如果有一双蓝眼睛,意味着不幸的命运;男人有蓝眼睛则是滑稽可笑的标志。词汇的发展史也充分体现了这种歧视。古代拉丁文里从来没有固定和明确过“蓝色”这个单词,当罗马人需要为色彩造词的时候,只能从被他们视为野蛮人的日耳曼人和阿拉伯人那里借用,bleu或者azraq。蓝色的境遇在古希腊人那边也好不到哪里去,他们总是把蓝色和绿色、灰色混为一谈,在古希腊的文字记录里根本就找不出“蓝色”这个词。19世纪一些语史学家居然一本正经地论述说,蓝色在希腊文字里的缺席是因为希腊人的眼睛看不见蓝色。从《圣经》里也可以找到蓝色被厌弃的痕迹。最古老的《圣经》见于三种语言:希伯莱文、阿米拉文和希腊文,这些版本对色彩几乎都没有描述,现在我们能在《圣经》里看到的关于色彩的词汇,都是翻译成拉丁文后才补充的。希伯莱文里所说的“贵重,绚丽”,拉丁文译为“红色”,而“肮脏,不洁”,则是“灰色”或者“黑色”。除了蓝宝石,在《圣经》里同样找不到对于蓝色的描述,而且从加洛林王朝一世开始盛大礼拜仪式之后,仪式中出现的色彩只有白、红、黑、绿,而从未用过蓝色,这种情况一直延续到中世纪早期。

12和13世纪是个转折点。随着宗教变革,情况突然逆转了。基督教徒开始信奉被光亮所烘托的上帝,人们第一次在教堂画里将基督身后的天空画成了蓝色——从前,天空总是被描摩成黑色、红色、白色或者金色。与此同时,对圣母玛丽亚的崇拜日渐狂热,她被画家想象成身着蓝色长袍,冉冉从天而降。由于圣母的提携,蓝色终于一步登天。而另一个让蓝色进入社会主流生活的原因,是当时等级制度确立的需要。从12世纪开始,家族名称、标徽等象征着社会等级和身份的标志出现,白、红、黑三种基础色的组合已经不足以应付繁复的等级观,于是蓝色和黄色、绿色一起,得以登堂入室。1140年,蓝色在著名圣-德尼教堂(Saint-Denis)的修建过程中第一次得到重用,尤其是用于制造教堂漂亮的卡菲尔玻璃,也就是后来所说的钴蓝。这种蓝玻璃很快传到勒芒(Le Mans)、夏特勒(Chartres)等宗教重地,成为举世闻名的夏特勒蓝,宗教的代表色。随即,蓝色不但在教堂的玻璃和绘画中广泛出现,而且影响了整个世俗生活。法国国王菲利普·奥古斯特和他孙子圣-路易,仿效圣母玛丽亚披上了蓝色长袍,众贵族自然争先恐后。在此后将近三个世纪里,蓝色就变成贵族追逐的时髦颜色,染色技术在这种巨大的消费需求下也越来越发达,研制成功各种令人目眩的蓝色。一种叫做菘草的植物供不应求,这半是草半是灌木的东西能结出一种球状果实,用它染出的蓝色妙不可言。菘草种植于是变成了重要产业,法国的图卢兹地区和意大利的托斯卡纳地区甚至因此而大发其财。而这时候,法国北部斯特拉斯堡地区的茜草商人从天堂坠入地狱,因为用来制造红色的茜草几乎无人间津了。为了打击蓝色的崇高地位,茜草商人不惜收买玻璃工厂的匠人,请求他们偷偷将绘于教堂玻璃上的魔鬼描成蓝色。红与蓝的战争于是一直延续到18世纪。

蓝色就这样取得了决定性的合法胜利,变成欧洲人最为青睐的颜色。1720年柏林的一个化学家偶然之间发明了普鲁士蓝,使得绘画和印染的层次更加细腻和丰富,从中美洲和安的列斯群岛大量进口的靛蓝原料,则以它的便宜和优质横扫欧洲大陆。文学家对蓝色的流行推波助澜,在歌德的诗歌里,那些身着蓝衫的多情少年令蓝色成为浪漫主义的象征。1850年牛仔裤的发明一度改变了蓝色在服装上的代表意义,它不再是贵族的专用色,1930年代被视为休闲,到1960年代意味着反叛,但很快蓝色又回复到它谨慎和内敛的位置。

蓝色的政治经历也多有起伏。在法国大革命时期,它曾经是共和党人的颜色,和教会的黑色、保皇派的白色互成对立,但慢慢蓝色的革命功能被社会主义左派的红色所替代,到第一次世界大之后,蓝色变成了保守派的代表色。总的来看,蓝色的政治态度还是温和的,不起波澜,所以很多国际组织都选择了蓝色标志:联合国,世界教科文组织,欧盟,欧洲议会……它象征着一种最为理性和包容的色彩。

红

古罗马百夫长

红衣教主

帕斯图罗认为,“红色”这个词其实已经构成词义重复,因为在拉丁文和西班牙文里,“红”即是“色”。而在俄语里,“红”也是“美丽”的意思。

红色是人类最早发现和为己所用的颜色。大约在3万年前,史前艺术中就出现了红色,这从遗留至今的洞穴画上能够看到,那上面的红大致来源于一种赭红泥土。到新石器时代,人类开采了茜草,这种草在很多气候条件下都能生长,用它能制出鲜艳的红色颜料。从古代开始,红色尽享荣耀,被视为权力的象征,象征着宗教和战争。希腊战神,古罗马百夫长,大祭司,穿的都是红衣。在红色的历史上,两个元素无处无时不在:血与火。火一样的红色,是生命,是圣灵降临时的神明;但它也是死亡,是地狱,是撒旦毁灭的火焰;而血红,它既是耶稣用来洗涤和拯救世人灵魂的自身之血;却也是被玷污的肉体,劣行和罪孽。

这种爱恨交加的矛盾性,从教会的行为举止里就看出来。从13世纪和14世纪开始,罗马教皇和红衣主教把白色的教袍换成了红色,表示这些重要的宗教人物随时准备为上帝奉献自己的鲜血。但与此同时,在教堂的众多画面上,魔鬼必定也遍体着红,小说中则定会有个一袭红衣的邪恶骑士,向正义之士发起挑战。红色的符号功能,在各种不同类型的童话和寓言里也随处可见。小红帽捧一钵白色的奶油去看身穿黑衣的狼外婆,白雪公主从披着黑色斗蓬的女巫手里接过红色的苹果,黑乌鸦把白色的乳酪掉进了红狐狸的嘴中……这些都是对古代色彩谱系三种基本颜色的象征性借用。

直到现在,红色因为它的傲慢和权力,仍然很少被用于日常用品,像红色的电脑和红色的冰箱就极其罕见。但是,一些标志性的物品却仍然沿用红色,禁行标志,红灯,高度机密的红色电话,红色警报,红牌,红十字……血与火的历史沿革是难以改变的。

绿

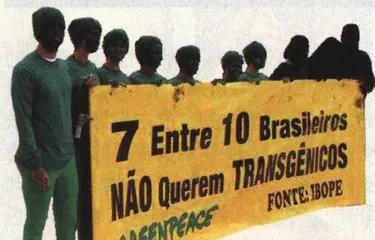

“绿色和平组织”

最早让绿色和自然对接的,应该是伊斯兰教徒

绿色空间,绿色号码,绿色组织,绿党……在现代人眼里,绿色代表着健康和卫生,意味着生命力。但是如果追查绿色的历史档案,它也是“改邪归正”的角色。

1540年,一个法国新教徒从法兰克福写给朋友一封信,信里提到:“这里可以看到很多穿绿色衣服的人,在我们家乡这是古怪的标志,而这里却好像是幸福的表示!”可见那个时代除了日耳曼,绿色在大部分国家是给人古怪的感觉。由于绿色在化学属性上的不稳定——在画布和染物上面它都是最容易褪色的,也就被视为不稳定的象征,代表一切变化无常的事物:赌博,命运,机遇……欧洲封建社会时期,穿绿色的只有杂耍艺人、滑稽小丑和打猎人。从16世纪始,威尼斯大赌场里的牌桌就是绿色台面,而到了17世纪赌马客也是在绿色桌面上一掷千金。好运坏运,聚财散财,相爱背叛,绿色的模棱两可使它总是那么令人不安,以至于那个时期的人喜欢将所有不吉的妖魔鬼怪都想象成绿色,尤其是暗绿色。在法国,现在还保留了很多和绿色相关的禁忌:戏剧演员拒绝在舞台上穿绿色的戏服,出版界将绿色封面的书认定为难以畅销,而首饰店里的绿宝石也不如其他颜色的宝石值钱,因为绿宝石有带来坏运气的名声。18世纪,一些化学家提出了“三原色理论”:红、黄、黑为原色,绿、紫、橙为互补色。这一观点对19和20世纪的艺术家影响很大,大堆绘画学校只提倡学生用原色来进行创作,必要的时候才用一点白色颜料。这场运动的主将是著名的包豪斯画院,那里的艺术家在谈论色彩时,只以“纯粹”或者“不纯粹”,“静态”或者“动态”来定义,绿色自然隶属下等而被驱逐。

从古代欧洲,到中世纪、文艺复兴,绿色都从未被看作自然界的象征色彩。直到18世纪,自然界仍然被欧洲人理解为四个元素的组合:火,空气,水,土地。惟一能让绿色和生命意象相连接的是植物。在拉丁文中,“植物”这个词义能引申出能量、精力和活力的意思。而最早让绿色和自然对接的,应该是伊斯兰教徒。在穆罕默德时期,所有绿油油的地方都是绿洲和天堂,先知被描绘成戴着绿色的头帕,所以在穆斯林世界绿色就有了崇高的象征意义。

西方社会对绿色的接纳一直到19世纪下半叶才实现,药房将自己的标志设计成绿色十字。在民意测验中,它受到的喜爱程度仅次于蓝色。

黄色

《向日葵》(凡高)

身着环法自行车赛黄色领骑衫的阿姆斯特朗

似乎没有什么人会对黄色抱有好感,这种颜色长期以来似乎充满了下流和无耻的含义。在色彩的世界里,黄色是个没有国籍的异乡人。它出现在褪色的照片、飘零的落叶和背叛的人身上。黄色仿佛是一件叛徒的外衣。

黄色显然是最不受欢迎的颜色之一,这一切都是为了什么?其实在古代的欧洲,黄色却非常受青睐。在古罗马,人们在婚礼和宗教仪式中并不排斥这种颜色。在亚洲和南美洲,黄色在人们眼里更是身价倍增。在中国,黄色长期以来是皇家的颜色。它在亚洲和南美洲许多国家的日常生活中代表着权力、富有和睿智。一种颜色数千年来只属于极少数人,黄色在中国曾经拥有过前所未有的辉煌。

黄色在欧洲声名狼藉的名声从何而来?回顾欧洲中世纪历史,对黄色的憎恶主要来自于对黄金的贪婪。然而随着时间的流逝,金色逐渐篡取了黄色本身所具有的积极含义——黄色本来往往让人想起太阳,光芒,热情,能量,愉悦,权力,甚至是生活。从此金色被认为是光芒万丈的色彩,而被剥夺了原有内涵的黄色则开始象征着暗淡和忧郁,让人联想到秋天和迟暮,疾病和凋零……更糟糕的是,它甚至被演变为背叛、欺骗和谎言。在中世纪,失势的人们和背叛的骑士穿着黄色的袍子,而犹大的身上都呈现着黄色。

至于黄色为何成为谎言的代名词至今无从可考。从历史而言,正是犹大让黄色成为犹太社团的象征色彩,首先是在图画中,逐渐真正进入生活。从13世纪开始,罗马的主教会议禁止天主教徒和犹太教徒通婚。为了以示区别,表示在犹太教徒身上的符号,最终演变为一颗黄色的星。这个符号由于纳粹德国残暴屠杀犹太人而成为一种屈辱和死亡的标记。

无论是从太阳的光芒还是能够提炼出黄色的植物中,黄色所具有并表现出的其实是一种稳定的特性。它不会欺骗使用它的画家,也不容易失去它本来的色彩。殖民地的法国人在建筑上对黄色似乎有着特殊的青睐。无论是在东南亚还是在非洲,无论是在地中海沿岸还是受到法国影响的云南火车站,黄色往往都是殖民者建筑外墙标志性的色彩。甚至在环法自行车大赛的领先者身上都使用了这种本来在欧洲备受歧视的色彩。它醒目的颜色代表着一枝独秀和卓尔不群。

现实中美丽的黄色是无法回避,它在瞬间让人梦想到的是金黄的麦田和凡高的向日葵,让人联想到的野兽派和印象派画家的作品。在1860年到1880年间,一种重大的转变出现在画家的生活和创作中,他们开始从画室走向了室外。凡高用他鲜明和无处不在的黄色向人们倾诉着阿尔温暖的阳光。色调微妙变化的技巧不再被过多的炫耀,于是红蓝黄三原色越来越受到画家的青睐。黄色开始用它的光芒逐渐改变着世界,也改变着人们对它的看法。

黑

黑旗曾经是海盗和死亡的标志

黑色的“双重人格”在古代文字里已有体现。拉丁文里,好的黑色叫niger,意思是“发亮的黑”,而让人不高兴的黑色则叫ater,意思是“混浊的不发光的黑”,两者之间的界限非常分明。

在相当长的时间内,黑色也和蓝色一样,属于不容易制造的颜色。纯正的黑色制起来昂贵得很,比如用象牙做原料,烤焦后碾成粉,所以直到中世纪画师都很少使用黑色颜料。最终黑色制造技术的发展源于道德需求:新教徒的宗教改革反对一切华丽和张扬,代表隐忍和严格美德的黑色流行起来,马丁·路德身体力行,成为黑色的道德符号。

作为哀悼的标志,黑色也并非自古有之。古罗马时期的丧服为灰色,因为他们相信人被埋葬后都会化为灰烬。基督信徒的丧服以暗色为标准,褐色、紫色和深蓝都可以,最后才统一成黑色,但直到17世纪也只有贵族能穿得起黑色的丧服,因为价格太贵了,一般人无钱购置。

黑色的“政治面目”可谓左右逢源。黑旗曾经是海盗和死亡的标志,19世纪被无政府主义者借用,随即又被极左党派看中。最后,极右党派也使用了黑色旗帜,黑色变成了极端政治的代表。欧洲人比较倾向于黑与白的对立,但在东方就不一样。国际象棋起源于6世纪的印度,棋子分为黑和红两方。传入波斯和穆斯林国家之后,他们仍然保留了这两种色彩。当1000年欧洲人接触到国际象棋,他们将之变成了红棋和白棋对弈。现在的黑棋白棋则始于文艺复兴时期,据说是代表了光明和黑暗的搏斗。

黑和白曾经一度被排除在色彩世界之外,但它们的丰富和描述性显然比任何色彩都要强:黑和白两色已经足以表现整个世界,但其他任何两种颜色的组合显然不行,这就是黑白照片和黑白电影产生的原因。不过,人们还是有一错觉,那就是黑和白的对比度高于其他颜色组合。事实上,他们的对比度基本没有差别,在黑色底上写黄字,甚至会比白纸黑字更加醒目。

白色

很多和天堂、上帝相关的主题都以白色来体现

白到底算不算一种颜色?在我们的祖先看来,这根本不是问题。在洞穴时期的岩壁上,人们用白垩上色,以此表现白色皮毛的动物。在古人看来,不着色素颜料才叫作无色,比如石头的灰色,天然木头的栗色,羊皮纸的本色。现代人在无数次的科学争论之后,最终还是认同了老祖宗的观点,重新将白色纳入了色系。

没有哪种颜色能够像白色这样,在东西方形成完全相同的象征含义:

纯洁,干净,无辜,公正,和平。用白旗来代表停止战争状态的诉求,这一举动最早出现在英法百年战争期间,然后很快获得世界范围内的认同并延续下来。在战争主题上,白色成了红色的反面。它的另一个重要象征,是代表了天堂之光。蓝色和圣母一体,那么上帝自己就选择了白色,连他的天使和信差也都用白色装扮。

另一个习俗是西方独有的。好几个世纪以来,所有和人体有直接接触的织物,比如床单和内衣,都被要求为白色,一来证明其洁净的程度,另外也是为了方便:那时的人用煮沸的方式对织物进行消毒,白色可以保证麻质和羊毛织物不会遭遇褪色的麻烦。作为最稳定和坚固的颜色,白色还承担了道德义务:中世纪的时候,人们认为穿衬衫是比赤身裸体更为淫荡的表现,而如果穿的衬衫连白色都不是,那就等于做出了令人无法容忍的下流行为。即便到了我们曾祖父那个年代,让欧洲人睡到白色以外的床单上都是难以想象的事情。到今天,白色只保留了它洁净的象征,人们习惯于选择白色的浴缸和冰箱正源于此。

不完全色

橙色代表着热情、美丽和健康

象征同性恋群体的粉色

上面就是欧洲文化所认定的六种颜色:蓝,红,白,绿,黄,黑。在不同的时期,不同的背景和不同的光线之下,我们看到的景况当然各不相同,但是它们所代表的东西却是不变的。每一种颜色,都是一个文化领域。在六种颜色之外,还有我们称之为“不完全色”的色彩:紫色,粉红,橙黄,栗色,灰色。前面四种颜色都是以花或果取名:“栗色”之前先有栗子,“橙色”之前先有橙子,参照实物取名,这是和六个基本颜色不同的地方。

紫色在拉丁文里的字面意思为“半黑”,所以在很久以前也有哀悼的功用。在不被人喜欢的颜色排行里,它紧随棕色,位列第二。橙色出现得比较迟,大约是在14世纪,第一批甜橙树进入欧洲大陆之后。那时候制造橙色还挺费事。人们并不是像现在这样,用黄和红来调制橙色,因为按照《圣经》的教义,混合物是不纯净的:白人和黑人结合后不能生育,毛衣和麻质衣服不能同穿,两种颜色也不能调出第三种。人们先是用藏红花来提取橙色色素,在中世纪末转用“巴西木”。因为有金子和太阳般的光泽,橙色很受世人宠爱,代表着热情、美丽和健康。从18世纪开始,粉红就被认为是温情和女性的色彩,但也有点矫揉造作。现在它被借用特指同性恋群体,稍含了一层贬义。栗色在西方少有正面的象征性,它令人联想到的惟有肮脏,贫穷,卑微,粗暴。至于灰色,在不完全色系里它有点与众不同,因为灰色具备了六种基本色的全部特质:名字古老,含义转变。“灰色”的词根源于日耳曼语,在当时是智慧和博学的象征。中世纪晚期,它被作为黑色的对立而代表了希望和幸福,奥尔良公爵曾经写过一首诗,题目就叫《希望的灰色》,这和现代人所理解的调和的、妥协的、令人失望的灰色相去甚远。

光学实验表明,人眼能够辨识的颜色大约有180种,外加200种细微的色调变化。“看不见的颜色就无所谓存在”,给予色彩生命力和感染力的,最终还是人类。