海外特稿:野蛮青春期和杀人执照

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

电脑游戏比电视和电影更能刺激未成年人的冒险欲望

一个17岁男孩的杀人游戏

17岁的男孩华伦·里布兰克对14岁的朋友斯蒂芬·帕克尔说,咱们一起去泡几个妞吧。帕克尔兴致勃勃地跟着他去了。当他们走进一个公园,里布兰克从书包里掏出拔钉锤和刀子,先是从后面用锤子袭击帕克尔,然后把刀刺进了他的脖子。把帕克尔拖进灌木丛后,里布兰克又挥刀相向,杀死了他。

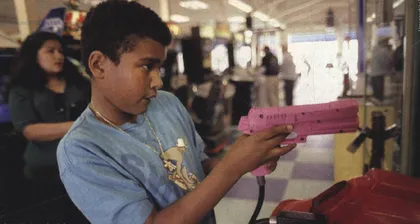

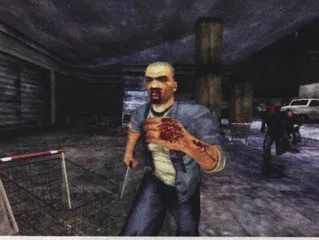

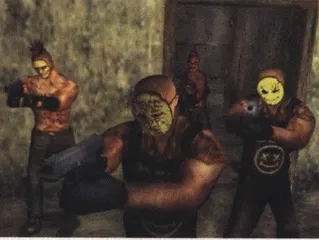

这是发生在英国莱斯特郡的一起凶杀案,今年7月28日,里布兰克被判终身监禁,案情于是被公开。一个在学校被老师称作是模范生的男孩为什么会如此冷酷残忍地杀死自己的朋友?警察在办案过程中,得知里布兰克痴迷于电脑暴力游戏,搜查他的房间时,发现了索尼公司出品的PlayStation2游戏《追杀》(Manhunt)。这款游戏异常血腥,游戏中的角色如果想得分,就必须在被别人杀死之前杀死对方;而且杀人的手段越恐怖得分越高,还有曲线来表现被害者流出的鲜血。按照电脑游戏软件分级的相关法律规定,《追杀》属于18岁以下未成年人禁玩的级别,新西兰政府甚至全面禁止其在境内销售。

被害少年的父母和部分舆论认为,正是游戏宣扬的暴力和血腥,导致帕克尔被杀。里布兰克对负责办案的警察说,本来他不想杀死帕克尔,但一看到流出来的鲜血,就被刺激得忘了一切。警察也很惊异,说他们无论如何都没想到一个电脑游戏能直接成为杀人的动机。

于是,帕克尔的父母雇了美国律师向索尼公司和游戏设计者提出民事诉讼,认为二者对他们孩子的死负有连带责任,并索赔5000万英镑。这位律师说,他们已经掌握了美国12个未成年人玩这一类电脑游戏而犯罪的案例,英国的这个案件不是孤立的。这种游戏对成年人和少年大脑不同区域产生的影响是不同的。所以,玩游戏的少年很难区分虚拟世界和现实生活,游戏起到了训练孩子杀人的作用。帕克尔的父母和律师已经提出申请禁止在英国销售这个游戏。目前,英国几家最大的电器和电脑零售商已经把该游戏下架。

《追杀》的设计者是爱丁堡的游戏开发公司岩石星,其母公司是纽约的一家软件公司。纽约的这家公司几年前推出了著名的暴力游戏《汽车大盗》,里面有高速的追车场景,非常吸引未成年人。美国田纳西州的一群少年枪杀了两名男子,他们讲述犯罪动机时说,他们是在演习《汽车大盗》中的场景。受害人的家属提出民事诉讼,获赔6000万美元。而岩石星最新推出的游戏改编自1979年的美国黑帮电影《武士》,这部电影上映后引发了多起恶性暴力案件。

暴力游戏,是杀人执照还是隐身衣?

索尼公司出品的PlayStation2游戏《追杀》

暴力游戏是否直接导致了未成年人的犯罪,多年来一直众说纷纭。

英国娱乐和休闲软件出版商协会抗议“把谋杀案和《追杀》游戏联系在一起的说法”。该协会的立场出自行业的商业利益。游戏软件业成为后工业时代的欧洲最强劲、最富刺激、发展最快的行业,去年产值达到60亿英镑。英国的电脑游戏行业目前的市场价值为20亿英镑,仅暴力电脑游戏业每年的增长率即为13%,是英国最大的娱乐出口项目。

有研究发现,作为一种媒体,电脑游戏确实比电视和电影更能刺激未成年人的冒险欲望。2003年4月,欧盟国家开始实行电脑游戏分级制度,按照3+、7+、12+、16+、18+分级,游戏的外包装上必须标明对游戏者的年龄限制。

但是,反对把过错推给电脑游戏的人也为数不少。1999年,美国科罗拉多州哥伦布中学两名痴迷于暴力电脑游戏《毁灭》的学生拿枪扫射同学和老师,造成13人死亡、23人受伤。惨案发生后,国际软件协会会长道格·洛文斯坦就公开反驳把暴力电脑游戏和青少年犯罪联系在一起的观点:“这些观点太夸大其词了,都是出于政治目的发表的,还有就是一些不了解这个行业的人说的。并没有确凿证据证明暴力游戏导致了未成年人的侵略性行为。”

教育理论家约翰·保罗·吉教授去年出版了一本教育学专著,更提出一个论调:适当玩电脑游戏甚至暴力游戏,有助于培养未成年人认知能力和读写能力。

爱丁堡大学法学院犯罪学教授大卫·史密斯则试图从人类天性方面解释青少年的暴力行为。他与合作者从1998年开始,对4800名中学生进行了5年的追踪研究,于去年8月发布了研究结果。他认为,青春期男孩都有暴力和侵略性的自然倾向,这是他们成长为男人的一个过程。

史密斯教授发现,有暴力倾向和行为的女孩和正常的女孩极为不同,她们易于食用毒品、离家出走,多数来自贫困家庭;而有暴力倾向和行为的男孩和正常的男孩则没有太大的差别。女孩的暴力倾向多数有病理性原因,并会持续到成年阶段。男孩比女孩远富有攻击性,但是大多数在成年后就金盆洗手,所以其暴力行为只是青春期阶段性的。

史密斯强调,大多数有暴力倾向的男孩之所以不选择暴力作为解决问题的方式,是因为受到了周围环境的约束,比如父母、师长不允许他们这么做。如果亲子关系或师生关系很密切,并隔绝孩子和不良朋友的交往,75%的问题少年成年后都会浪子回头,成为遵纪守法的好公民。所以,父母、教育工作者的作用是非常重要的,既要严格管教孩子,又应该充分信任他们,这样才能抑制他们的暴力天性,不至于让孩子沦为少年罪犯。

按照史密斯的研究结论,大多数阐述青少年暴力行为的理论都是有偏见的,更不能怪罪于电脑游戏。偏见说明了成年人的回避和推卸责任。

就在里布兰克杀死帕克尔前两天,林肯郡一位16岁的中学生阿兰·潘内尔用刀刺死了14岁的同学鲁克。也许因为没有牵扯到电脑游戏产业,这个案件没有引起人们的注意。潘内尔和里布兰克有很多共同特点,他们都来自于贫困家庭,性格孤僻。潘内尔对母亲几乎没有印象,他4岁时,母亲和男朋友酒醉开车出车祸去世,他父亲是货车司机,很少在家。他曾经在警察局挂过号,留有案底。心理医生对阿兰进行心理辅导时让他说出三个愿望,他只说了两个:希望母亲回到他身边,他没有杀死鲁克。

潘内尔以及其他少年罪犯身边的人,有谁反省过忽略了对他们的教育和帮助呢?内政部最近的一项报告指出,在英格兰和威尔士,有30万儿童的父母至少有一位是瘾君子。家庭暴力和性侵犯、学校体罚现象并不鲜见。同时,全国的儿童社会服务机构有近一半未能承担起保护、帮助问题少年的职责,在一些城市的中心地区,社会工作者的空缺达到40%~50%。去年1月,内政部宣布将用一年半时间筹备建立父母学校,给问题少年的父母上课,教他们如何为人父母。之前曾开办过实验性的课程,效果很好。但学校至今没有开学。

所以当暴力电脑游戏成为谋杀案中的一个因素后,成年人就把暴力游戏当作了替罪羊,当作解脱自己的隐身衣——比如,里布兰克案件结案后,小报《每日邮报》的评论员声称,成年人为孩子们精心建立的教育环境、道德楷模,被暴力电脑游戏毁于一旦。

野性一代的青春期

美国青春片《顽劣少女》剧照

伦敦大都会警察局前任局长说,青少年犯罪是排在恐怖活动之后的第二大问题。英国每年的犯罪案件中,1/4是17岁以下的未成年人犯下的;在过去的20年中,15岁以下的少年犯增加了800%,其中88%在两年内二进宫。

按照西方文化的惯常理解,青春期必定伴随着出格的行为,少年也常常被认为是社会和道德规范崩溃后的受害者。今天的社会对未成年人的描述是:享乐至上,自恋,极端物质。在英国,对青春期少年现在有了一个新的称呼:野性的一代(Feral Generation)。

这些野性未驯的少年们感到不快乐的人数前所未有地多,根据牛津大学自杀研究中心去年底发表的研究报告,10%的青春期孩子有过自残行为,因自残接受治疗的女孩最低年龄为11岁。

对心理问题他们也很困惑,缺乏处理经验。英国少女怀孕的人数是瑞典和荷兰的8倍。今天的孩子违法喝酒的人数是1990年时的2倍,英格兰11~15岁的少年中有1/4一周喝5品脱酒。一位13岁少女在朋友家聚会,酒精中毒被送往医院抢救。当她康复后,她那个小圈子的孩子们把她当作英雄欢迎。她妈妈只好把家从伦敦搬到乡下,给她转了学。这位母亲无奈地说,孩子出轨的机会比她所能料想到的多得多,孟母三迁是她能做到的保护孩子的惟一方式。

去年,英国播放了一部电视纪录片《13岁》,引起了强烈的震动。因为从来没有哪部影视作品如此真实地反映了少年们地狱般的青春期生活和对流行文化囫囵吞枣、来者不拒的态度。影片一开始就是两个美国女孩坐在床上,互相在嘴唇和鼻翼上打洞,裂开的嘴唇鲜血淋漓。剧本作者之一是个13岁女孩,她说:“嗑药、混居、没有保护的性爱、文身打洞、自虐和偷窃,都让我感到自己能够控制某些事情。”

今年6月,一部美国青春片《顽劣少女》在英国上映。这部电影一改青春片甜腻、透明的路数,着重表现了青春期少女野蛮、好斗的一面。女孩们在学校拉帮结派、欺负弱小,利用网络、手机,造谣生事、散布外号、对弱小者进行骚扰。

对于这种看待青春期少年的眼光和角度,林肯大学心理学专家布赖恩·斯沃勒进行了抨击。他与人合著的关于青少年价值观的调查报告《小团体,伙计们,朋友,爱和纽卡斯尔联队》,反响极大。他认为成年人对青春期少年过于简单化,对其描述也不尽切实。我们看待青春期少年的前提永远是——他们是病态的,只喜欢酗酒和吸毒;也不乏猎奇和说教的心态。戴了这样的眼镜看少年犯罪,成人还需要负什么责任呢?