想象里的白垩纪

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

2003年7月7日,加拿大皇家泰勒恐龙博物馆举办“世界最大的恐龙标本展”

1.2亿年前的八千里路云和月

如果把地球的历史浓缩为一个小时,生命至最后15分钟,方始粉墨登场。在还剩下6分钟的时候,陆地上开始闪现动物的身影,而当第58分钟到来,一切大局已定。

这时候,是距今1.2亿年以前,白垩纪早期,热河生物群最为兴盛之时。

如果不是北上山海关,在辽西那“世界上最美丽的页岩”中见到一个个小小叶肢介如花一般的绽放;如果不是西出嘉峪关,在曾迷醉了西方探险家的肃北黑戈壁中亲手触摸那块嵌在朱红色砂岩中的恐龙尾椎;这个年代,这个名词,对我来说都无意义。然而,就是那惊鸿一瞥,指尖轻触,使得沧海桑田的沉重叙述,一瞬间都成了活生生的。

1.2亿年,是一个开辟鸿蒙的时间点。斯时,原本连成一片的泛古陆分裂为北方的劳亚大陆和南方的冈瓦纳大陆。两个大陆再继续分裂,遂形成我们今天所熟知的七大洲、四大洋的格局。

1.2亿年,是一个万物发生的时间点。尽管海水淹没了地球上众多陆地,但在巨浪鞭长莫及的地方,生活在今天世界上的许多高等生物——哺乳动物、有袋动物——的祖先都已起源并繁衍生息。虽然在此之前,恐龙已经在地球上生活了8000多万年,但直至此时,我们最熟悉的那些名字,如霸王龙,才开始出现在演员名单上。

1.2亿年,是一个奔腾跳跃的时间点。巴西桑塔纳盆地,翼龙张开长达5米的膜翼,御风而行;西班牙Montsec,反鸟的精湛飞行技术,已经可以和今天的鸟类相媲美。北美大陆,成群的恐龙如后世的垦荒者,穿越辽阔的中西部。而在中国北方、蒙古、朝鲜和外贝加尔地区,一个恰巧以长城为南边轮廓的热河生物群,向从遥远欧洲迁徙而来的翼龙和始祖鸟张开手臂,再把自己孕育的包罗万有的物种散播到各个方向。

1.2亿年,又是一个我们永远都不可能真正了解,只能在心中摹想的时间点。化石记录尽可以为想象提供种种细节,但它形成的条件限制又让我们永远不能知道真正的真相。今生以前谁是我?今生以后我是谁?这样的提问在1厘米浓缩几十万年死生轮回的岩层面前,显得何等无力。历史是强者留下声音,化石则是幸运者留下印记。湮没无声者或是大多数,譬如寒武纪前的亿万生灵,譬如没有发现热河生物群前的早白垩纪,譬如热河生物群中那些远离河流湖沼的鸟兽龙蛇。

而即便是留下强有力印记如恐龙,又何能避免人类的曲解和妄自揣度?仅仅在地球上生活了几十万年的人类,难道真的有能力悲悯或缅怀那经历过最完全的充分进化、几亿年中地球的霸主吗?

卡尔维诺说:“恐龙越是灭绝就越能扩大其统治,对覆盖大陆的无边无际的森林的统治,对人的错综复杂的思想的统治。从无从知晓年代的恐慌和疑虑的阴影中,它们继续伸长脖子,扬着爪子;当他们的影子连最后一点形象都被抹掉时,它们的名字则继续在一切意义上存在着,在一切活着的生物中永久地存在着。现在,连名字也给抹掉了,它们等待的就是变为无声的思想和无名的模式,通过这些思想和模式取得形态和实质,被新人和新人之后的生命们去永远地思念。”

或许,一位19世纪末探险家的话是最好的答案。他说,一个无畏的、胸襟博大的人绝不会再去诅咒那已经承受了过多的世界。而我们所能做的,是尽可能多地去看,去触摸,去想象……

从辽河到酒泉

7月下旬,作为“中科院一酒泉市恐龙考察团”的一员,我与中科院古脊椎动物与古人类研究所(简称IVPP)的研究员周忠和、汪筱林、张福成及技工和志愿者一行11人,来到毗邻中蒙边境的甘肃北部黑戈壁。在这个上世纪20年代中国一瑞典西北科学考察团发现的早白垩纪化石点,中科院的研究人员将和酒泉市合作,进行为期两个月的挖掘工作。

这次挖掘,除了为酒泉市博物馆提供恐龙化石标本,研究人员还希望获得更多早白垩纪甘肃地区的热河生物群化石证据。虽然辽西地区以其精美而丰富的化石标本,几乎已成为热河生物群的代名词,但对于研究物种演变与迁移的古生物学家来说,位于热河生物群边缘,与欧洲大陆生物群发生交叠的甘肃北部,也极有研究价值。更何况,这里还是曾经出土过甘肃鸟——有可能衔接始祖鸟与孔子鸟中间失落一环的中生代鸟类——的地方。

从北京出发,搭军用飞机至酒泉,再乘车出嘉峪关,经玉门、桥湾,行不到两个小时,就到了赫定在《亚洲腹地探险八年》中曾经提到过的公婆泉——今天的马鬃山镇。戈壁中水源珍贵,有水井处方有人家聚居,地名也因此多带着“泉”、“井”字眼,像什么“北骆驼泉”、“野马大泉”、“毛儿泉”、“花井子”、“蒜井子”一类。再有就是某某“布隆吉尔”,蒙语,意为某某泉水露头的地方。为这个原因,我更喜欢小镇以前带着暖意的名字。更何况,在镇上,也根本看不到马鬃山。

我们的目的地,是一个蒙语名叫“布冬呼勒斯太”的盆地,意思是“有茂密的芦苇和雄壮的野马栖息的地方”。与盆地的名字相关,还有段故事。最早来这里的探险家没有记录下此处的地名,前几年,一组研究人员从内蒙古额济纳旗那边过来挖化石,在当地找了个向导老布。后来发表论文要写明化石采集地点,不知其名,就临时命名了个“老布沟”,还让住在盆地附近的牧民根登因为没有以他的名字命名很不乐意了一阵。

从马鬃山镇开车到盆地的中心,犹有70多公里崎岖不平的戈壁“搓板路”要走。所谓的路,其实就是车多压出的辙,开始时还清楚,到戈壁腹地一看,东一条西一道,没有当地人指点,迷路几乎是一定的。索性打消了记下来路的念头,凭窗遥望,远处青紫色的马鬃山一直延绵至地平线尽头。由于肃北戈壁海拔在1500米之上,地图上标注高2583米的马鬃山主峰并不像想象中那么雄伟。倒是马鬃的名字,形象而又贴切——可不就像奔跑中野马的鬃毛。天上的云影映在远处的丘陵地带,很容易就误认成一片湖泊。海市蜃楼,大概这也是原因之一。

肃北戈壁,也被称为黑戈壁。黑色的石块覆盖在黄灰色的沙土上,形成一幅苍凉而又奇异的景象。学地质出身的汪筱林说,这种风化和日晒形成的黑石头,被称为“沙漠漆”。趁着辎重车陷在沙里大家停车帮忙的片刻,下去捡一块仔细端详,果然,坑坑洼洼的花岗岩,表面却光滑锃亮,犹如涂上了清漆,诡异的紧。

再往里走,从一个个小山包的断面看来,和半个月前去过的辽西地层非常相像。红色的砂岩,绿色的页岩,灰褐色的砾岩,因为风化严重的缘故,全都模糊得像修拉笔下的画。远远看见接连几座山顶都有垒起的石块,正在疑惑若是敖包怎会如此之小,之前来踩过点的汪筱林叫了起来:“到了。山头的石块是我上次做的标记,下面都是有龙的!”

漫天撒网,满地找牙

在戈壁里,一切从无到有。支帐篷,安发电机,埋锅造饭,扛着大锹翻过山头“定水文点”——上厕所。戈壁缺水,骆驼草却生生不息,靠近马鬃山的地方,甚至还有蓝的黄的不知名的花。虽然1亿多年的沧海桑田,把当年绿树成荫的湖泊河溪都变作荒漠一片,各种各样的动物却依然顽强地生活在这里:狼,鹰,黄羊,野兔,跳鼠,蜻蜓……在营地的最后一晚,甚至有小刺猬来访——原来,这些天,每到夜间帐篷外的奇怪脚步声,是这小东西偷吃西瓜皮来着。

野地里天气变化快,一忽儿狂风大作,转眼就烈日当空,跟着乌云飘过来一阵雨,还没想清楚要不要回帐篷躲躲,就已经见了彩虹。索性不放在心上,除了必须躲过的中午12点到下午3点不擦防晒霜10分钟晒掉皮的毒太阳,80摄氏度的地表温度,其余时间全都跟着几名研究员,四处敲敲打打。

其实,离营地十几米的地方,就是以前废弃掉的一个化石坑。说是废弃,其实并没清理干净。第一天,就在这里挖到了一根恐龙腿骨和几枚“龟片”——龟背板化石,当宝贝一样拿给人鉴定,结果惨遭嘲笑。原来,因为此地化石资源丰富,以前来做研究的一些学者并没耐心将一具完整的恐龙化石全部取出,只是挖出个头,拿几块椎骨,剩下的就弃置不顾。而龟板,除了特别完整有头有尾的,那些小小的碎片,简直遍地都是,比白色的石块还多。

如此学了乖,便跟着专家学样,拎把地质锤,绕着山腰打转。渐渐知道,通常而言,除非行前就定下了明确的挖掘点,古生物学家初到一个化石点,总是要花几天的时间这样满天撒网的找一找。一是可以借此确定地层的走向和倾角,将来正式挖掘心里有底,二是尽可能找到更多的“化石露头”,确定最有挖掘价值的点,三则是碰碰运气,或许可能有意外的发现。

事实上,许多著名的化石标本都是在无意中被找到的。到盆地的第二天,周忠和和汪筱林就随手捡到了几块怀疑是翼龙或鸟类的腿骨化石。几天后,在往马鬃山方向去的路上,这样的事情又被我碰上了。

正在和周忠和研究员讨论着一位美国古生物学家提出的“参孙效应”说法是否成立时,他一弯腰,从地上捡起了一块绿豆大小的东西。

“牙!是牙!很可能是戈壁兽的牙!大家不要乱动,原地仔细找找看!”

接过这块意外发现的化石仔细端详:的确是牙,虽然缺失了一小半,但釉质和牙根的形状都在。这个发现让同行的张玉光和陈萌一下子兴奋起来,我却还懵懵懂懂,没搞明白半颗牙有什么好大惊小怪的。

“这就是刚才你提到的参孙效应啊,”周忠和说。在《圣经》中,大力士参孙曾以一块驴子的下颌骨,击杀了一千名非利士人。所谓的参孙效应,指的是在发现的古生物化石中,坚硬的下颌骨和牙齿往往是一个动物,尤其是脊椎动物,惟一留存下来的证据。

原来,牙齿、下颌骨和腿骨骨质最致密坚硬,因而也最容易完整保存下来。但是,对于判定动物的种属、年龄、习性来说,腿骨所能提供的信息是少到可以忽略不计的,牙齿和下颌却有所不同。根据牙齿的形状和磨损程度,很容易就能判断出动物是食肉的还是吃草的。如果能找到比较完整的牙床,根据门齿和臼齿的数量和排列方式,便可基本无误的确定动物的种属和进化程度。因此,牙齿虽小,重要性却远在其他部位的化石之上。

“比如说,肉食性恐龙的牙齿通常比较尖利,有的边缘还带有倒刺。勺形齿、棒状齿则是植食性恐龙的特征,而且,它们的齿面磨损往往也比较严重。”张玉光笑着说,“在日本这样化石资源比较贫乏的国家,找到颗牙齿足够做篇论文了。”

闻听此言,我也赶快蹲下来加入“满地找牙”的行列中。昨天刚下过雨,这颗牙很可能是新近从山上的岩层中冲刷出来的。为了不破坏原始的化石分布形态,不把漏在上面的化石踩到下面的土层中或是踩碎,每个人都蹲在原地不敢妄动,直到把身边的沙土都细细搜索过一番为止。这个工作很考验眼力和野外工作经验,没过多久,已经趴在地上采取匍匐前进策略的周忠和与张玉光又有了新发现——另外的几块牙齿碎片和一节可能是锥体的小骨头。找到的化石用卫生纸包好,小心的放在上衣口袋里。周忠和说,可以带回北京给所里研究戈壁兽的李传夔先生看看,如果有价值,以后会再来一个研究小组,用细箩把化石地点表面的浮土整个过一过。

与大多数人从博物馆里巨大完整的化石标本得来的印象不同,在真正的野外发掘中,保存良好的化石是极其罕见的。在上亿年的时间里,死亡动物先要躲过食腐动物的利齿,逃过细菌和酸性物质的分解,抗住水流的冲刷,埋藏在一个湿度和压力适宜的地方,等待慢慢变成化石。此后,它还要捱过自然的风化、水蚀和过度矿化(在骨骼的周围包满矿物结晶,几乎不太可能被修复),以及不遭人类生产活动破坏。最后,为了能够被研究者发现,它还必须适时地露出蛛丝马迹。

在戈壁中,这意味着适度的风化和破碎:最好是一场雨后冲刷出来的一段骨头露头,但又不能严重到支离破碎或是大移位。挖地三尺在实际的研究性化石挖掘中是很少被采用的一种方法。对于时间和可支配资源有限的研究者来说,很多时候必须借助大自然的帮助,同时随时做好选择和放弃的准备。“有时候会很遗憾。有过这样的例子,前面一组研究者发现了化石露头,但由于条件限制,比如岩壁太硬没有合适的工具,挖掘的时间到了必须结束等等,没能正式挖掘清理。结果让后来的人挖到了宝贝。找化石就是这样充满了偶然性。”

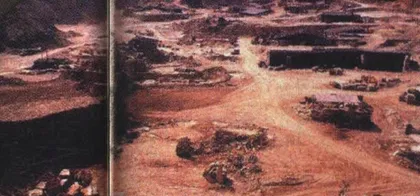

发现了大恐龙

马鬃山挖掘现场

“满地找牙”的次日,按照原定计划,我们前往上次确定的一个恐龙化石露头地点,开始化石清理工作。进戈壁第5天了,一直在四处踩点,没真正动手开挖,现在要开始干了,大家都很兴奋。一群人拎着铁锹、镐头、地质锤、小刷子,技术人员配好固着化石风化表面的“稀胶”——丙酮和某种装饰清漆的混合物,早上8点准时开工。

因为岩层基本是水平走向的,要挖掘埋藏在山腰的恐龙化石,必需把覆盖在化石层上的那些层铲掉。这是个体力活。先用锹扬走表面浮土,再下镐刨,到了紧贴化石层的地方,换上专业技工用地质锤或锥子小心的一点一点砸,化石露出来后再用小刷子刷。因为后勤出了点问题,订购的电镐没有运到,民工也迟迟不来,所有人只得齐齐上阵,没一会儿就都一身黄土,两手血泡。

挖了一个多小时,除了最开始露出的那几块化石外,却再无动静。张福成研究员拿着地质锤,开始在化石周围的几个点敲敲打打。一会儿,周忠和与汪筱林也加入了这个行列。半小时后,他们商量了一下,说,“别挖了,已经搬运过的了,就这几块”。

所谓搬运,是指由于自然作用,如被洪水冲刷或其他动物移动,而改变了骨骼的原始位置,又可以分远距离搬运和近距离搬运。一般来说,在被远距离搬运的化石周围,不太可能找到与其相联的骨骼化石。

这个结果让大家都有点失望。一部分人决定下午去另一个地点看看,我们的“找牙小分队”则继续到昨天的地点碰运气。运气似乎仍没有变好的迹象,趴在地下半天,捡起的却大多数是昨天丢弃的龟片。正在大家准备放弃之时,拎着相机到小山另一面转悠的摄影师高伟却拿着块化石过来了。

“这是化石吧?那边还有好多呢。”

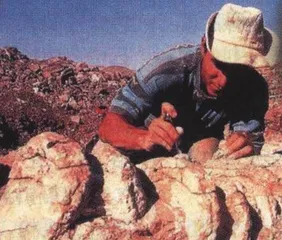

早就不耐烦直眉瞪眼找牙的我马上跳起来,直奔高伟指出的地点。可不是,山脚下滚落着好几块白里透紫的恐龙化石,显然拜昨晚的一场雨所赐。用地质锤清了清身前的风化层,伸手一摸,居然就拎出块肋骨化石来。再往旁边扩一扩,刚有人指点“要向下挖,别向上挖”,锤尖感觉有异,拨开浮土,一个优美的曲面露了出来,是一块足有西瓜大小的极为完整的锥体!

那边厢,3米开外,试探着开个面出来,又挖到了化石,看形状,很可能是腿骨。再向旁边扩展,继续有新的骨骼发现。张玉光初步鉴定一下,兴奋的用步话机通知在其他地点工作的人。

“发现了一条大家伙。有锥体,肋骨,腿骨,胃石,看样子埋藏得很完整,可能有10米多,大家都过来吧!”

发下步话机,大家相视而笑。这就是找化石,随时随地,都有惊喜。

在马鬃山地区,鹦鹉嘴龙是最常见的恐龙化石。这是一种亚洲东北部地区特有的小型恐龙,用两足行走,体长约为1米,嘴弯曲成钩状,很像鹦鹉,故此而得名。在某些地区,有人将其称为“石猫”。除此以外,这里也曾发现过棱齿龙、禽龙、古角龙、懒龙等。这些恐龙都属于鸟臀类恐龙,个体较小。但新发现的这只恐龙,从暴露出的几部分看来,却很可能是一只在此地并不多见的大型蜥脚类恐龙。张玉光半开玩笑半认真地说,“说不定是一只马门溪龙呢,那就成了大新闻了”。

龙找到了,但把化石取出来,可是另外的一回事。先是在已经露头的化石表面刷上一层保护漆,然后用草纸仔细覆好,再在四角压上石子。接下来,就又是平山头的工作。虽然山表面风化的页岩和砂岩用手轻轻一捏就化成了粉末,但风化层之下的岩石,却是一块难啃的硬骨头。单是这项工作,就得花上近一周的时间。

化石层暴露出来后,研究人员并不急于将化石与周围的围岩分离。它们有保护化石的作用,可以避免此后运输过程中造成的损害。如果一些化石已经与围岩分开,还要用石膏加以固定。对于这条体型庞大的恐龙,技术人员很可能采取套箱的方式,用木板围住骨骼已经编好号码的自然分隔的各部分,以浸湿的卫生纸覆于化石层表面,再打上石膏,使化石层与外面的套箱合为一体。经过这样处理后,就可以从化石层底部将其铲掉,从而把化石取出了。

取好的化石在考察结束后被装箱运回研究机构,交给负责修复化石的技工,逐块化石精心清理,碎裂的部分用胶粘合,再以固化剂加固。所有化石都整理完毕后,根据原始的埋藏情况和以前的研究结果,补足缺失的骨骼,再细心组装起来。一只普通的摆在博物馆中的化石组装标本,从挖掘到组装完毕,可能需要几年的时间。借此,普通人才得以悠然神往那亿万年前,自己所未历的时光。

环球化石发现之旅

{欧洲}

欧洲是现代古生物学的发源地。中世纪时,散见于欧洲各地的化石曾被认为是《圣经》记载的大洪水遗迹,然而,从18世纪开始,一些巨型化石的发现使科学家开始对传统的生命起源说产生了怀疑。

1776年在荷兰一个采石场发现的“马斯特里赫特怪兽”(Beast of Maastricht)头骨化石是早期最著名的化石。这只“怪兽”实际上是沧龙(mosasaur),但由于它的下颌骨与鳄鱼非常相像,当时的科学家们曾认定它是一条史前巨鳄。直到1784年,一位意大利学者在德国南部的索伦霍芬(Solnhoefen)发现了一具无法从现生动物中找到任何相似者的翼龙化石,持续多年的怀疑才得到了证实。人们开始意识到,地球的历史远比以前所想象的更为久远,在远古时代,曾经生活着大批不为现代人所知的动物和植物,只是因为各种原因灭绝了。

世界上有记录可查的第一块恐龙化石发现于1676年,但发现者罗伯特·普洛特(Robert Plot)错误地认为,它是一个大型哺乳动物……甚至有可能是巨人……的腿骨。140年后,地质学家威廉,巴克兰(William Buckland)才断定它属于食肉类爬行动物。他为它起名为“Megalosaurus”,意思是“大蜥蜴”。几年后,另一位地质学家吉迪恩·曼特尔(Gideon Mantell)以“lguana”(鬣蜥)为词根,创造了另一个新词“lguanodon”。1841年,解剖学家理查德·欧文(Richard Owen)认为这两个词都无法确切表现出这类已灭绝的爬行动物与现生爬行动物间的区别,因此创造了另外的一个词。这就是我们今天所熟知的“恐龙”——Dinosaurs。

出生于1799年的英国女子玛丽·安宁(Mary Anning)是公认的第一个以收集化石为生的职业收藏家。1811年,在玛丽·安宁的家乡莱姆雷吉斯小镇附近的海边页岩和泥岩中,她发现了第一具鱼龙化石标本,13年后,又发现了一具几乎是完整的蛇颈龙化石。

从19世纪早期开始索伦霍芬这样的采石场成了源源不绝的化石标本出产地。1861年在索伦霍芬发现的始祖鸟化石是全世界最著名的古生物化石之一,此外,这里还以保存得极为完好的侏罗纪翼龙、鱼类,软体动物、昆虫和虾而著称。

{非洲}

非洲的化石发现和挖掘只有一百多年的历史,但大量珍贵的古人类和史前巨型陆生猛兽化石却使这里成了全世界古生物学家的朝圣之地。

1907年,在坦桑尼亚发现的“恐龙墓地”掀起了非洲化石采集的热潮。随便找个人,列出他们心目中最凶猛的恐龙,答案十有八九是霸王龙(Tyrannosaurus rex),但实际上,20年代在北非出土的鲨齿龙(Carcharodontosaurus)化石却为人类展示了更为恐怖的白垩纪早期掠食者。最早发现的鲨齿龙头骨和其他部位化石被收藏在德国的博物馆中,1944年毁于联军的轰炸。直到1996年,芝加哥大学的研究小组才又在摩洛哥发现了另一个长达16米的鲨齿龙头骨化石。

20世纪初,大多数人类学家都认为最早的人类来自亚洲,但人类学及古生物学家路易斯·利基(Louis Leakey)通过在坦桑尼亚和肯尼亚等地的化石挖掘工作,发现了生活在200万年前的能人(Homo habilis)化石。这是一种能够直立行走和制造石器的类人猿,从而奠定了人类“走出非洲论”的基础。

马德加斯加岛上也曾经是恐龙的乐园。1999年,古生物学家在这里发现了生活在距今23亿年前的植食性恐龙,它们是迄今为止人类发现的最古老的恐龙之一。

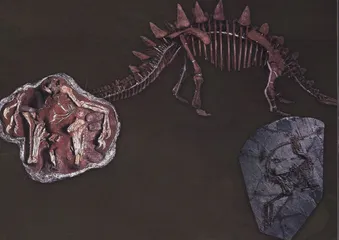

从1909年到1913年间,德国的古生物学家曾对坦桑尼亚的腾达哥鲁山(Tendaguru Hill)进行了4次发掘,从这里取走了超过200吨化石。这些化石包括剑龙、棱齿龙和梁龙等植食性恐龙。其中一具相当完整的腕龙化石骨架被组装好陈列在柏林洪堡博物馆中,到现在为止,它仍是世界上最大的恐龙化石展品。

{亚洲}

虽然在亚洲南部出土过许多非常有研究价值的恐龙化石,但带给古生物学家和化石收藏者最大惊喜的,还是亚洲北部的俄罗斯、蒙古及中国东北地区。古生物学家将一区域称为“热河生物群”。

亚洲腹地的戈壁是最早吸引外国探险家及古生物学家的地方。虽然自然条件恶劣人迹罕至,但这里的化石通常由于岩石的风化作用裸露于地表,只要仔细观察就能有令人惊喜的发现。从20世纪20年代开始,美国 瑞典、德国等国家纷纷组织远征队前往这里挖掘化石,找到了大量的恐龙和恐龙蛋化石。

1923年由美国中亚考察团发现于蒙古“火焰山”地区的窃蛋龙(Oviraptor)是最有趣的恐龙之一。发现时,这种长有坚硬喙嘴的恐龙身下有一窝蛋化石,周围地区则发掘出大量原角龙化石,研究者因此认为,它是一种靠窃取其他恐龙的蛋为食的恐龙。直到大约十年前,在另一具窃蛋龙身下的蛋化石中发现窃蛋龙胚胎,它的小偷罪名才得以平反。

今天冰雪覆盖的西伯利亚地区就在几千年前还曾是像非洲草原一样充满生命的地方。这里出土了大量皮肤和毛发依稀可见的猛犸、犀牛和爱尔兰大鹿化石。

尽管有历史学家指出,2000多年前,中国的古书中就载有关于“龙骨”——恐龙化石——的内容,但真正意义上的化石挖掘与研究却始于20世纪初外国探险队进入中国之后。杨钟健是早期中国最著名的古生物学家,他主持下的化石挖掘工作多在西北和西南地区展开。1957年发现于四川合川的马门溪龙(Mamenchisaurus)是亚洲体形最大的恐龙。山东龙(Shantungosaurus)和青岛龙(Tsintaosaurus)则是鸭嘴龙中的庞然大物。此外,中国还拥有世界上最大的恐龙蛋窝。

从90年代起,中国辽西出土的白垩纪早期带毛恐龙和保存得极为完好的鸟类化石成为全世界古生物学界关注的焦点。最著名的化石包括中华龙鸟、尾羽龙、孔子鸟、热河鸟等等。

云南澄江动物群发现的大量寒武纪鱼类和节肢动物化石为“寒武纪生命大爆发”提供了许多新的证据,使人类得以目睹海洋中最古老生物的原貌。

{南美洲}

分隔阿根廷与智利的安第斯山脉是南美洲的恐龙之乡。1958年,一名阿根廷农夫在伊斯巨拉脱盆地发现了几块生活在晚三叠纪的肉食性恐龙黑瑞龙(Herrerasaurus)的化石,它是当时人类发现的最古老的恐龙。1991年,美国古生物学家保罗·塞瑞诺(Paul Sereno)有在这一地区发现了更古老的始初龙(Eoraptor)。

150年前,当乘坐贝格尔号军舰环游世界的达尔文来到南美洲时,在岸边发现了奇特的大懒兽(Megatherium)化石。虽然欧洲学者50年前就描述过这种和大象个头相仿的史前生物,达尔文却是第一个对其进行深入研究并借此阐明物种灭绝和生物进化规律的人。

1979年在布宜诺斯艾利斯发现的阿根廷巨鸟(Argentavis magnificens)是曾经飞翔在天空中的最大的鸟类,其两翼间的距离约为7.5米,是现存最大鸟类两翼距离的两倍以上。

阿根廷出土的恐龙多以其所在行政区命名,有幸被冠以国家之名的是1993年发现的阿根廷龙(Argentinosaurus)。它可能是世界上体积最大的恐龙。1994年发现的南方巨兽龙(Giganotosaurus)则可能是最大的肉食性恐龙。

直到中生代中期,现今的南美大陆依然属于冈瓦纳古陆的一部分,因此,这里出土的恐龙化石大多与非洲和印度出土的恐龙化石系出同门。在恐龙灭绝后,南美洲成为大洋中一个孤岛,在很晚近的时候才与北美大陆连接起来。迄今为止,世界上最古老的恐龙和体积最大的恐龙都是在南美洲发现的。

{北美洲}

第一具恐龙化石发现于欧洲,但北美才是“恐龙学”的故乡。这很大程度上拜两位化石研究者持续近十年、极富有戏剧色彩的激烈争论而赐。

1858年,动物学家约瑟夫·莱迪(Joseph Leidy)将北美发现的第一具恐龙化石命名为鸭嘴龙(Hadrosaurus),但真正点燃公众对化石追寻的热情的,却是爱德华·库珀(Edward Cope)和奥塞尼·马什(Othniel Marsh)之间的化石大战。两人罄尽所有,在美国的中西部地区疯狂地寻找恐龙化石,争夺发现权和命名权。他们共命名了130余种恐龙新种,但其中绝大部分是错误的或是对同一物种的重复命名。在媒体的推波助澜下,这场成为19世纪70年代最热门公众话题之一的大战,最终以二人两败俱伤、相继宣告破产结束。为了在身后打败马什,库珀通过遗嘱将自己的遗体捐赠给研究机构。1993年,古生物学家鲍勃·巴克(Bob Bakker)将他的骨骼作为现代人——智人(homo sapiens)——的正型标本进行了描述。一生好胜的库珀或者可以含笑九泉了吧。

位于美国新墨西哥州的幽灵牧场(Ghost Ranch)是最出名的恐龙化石富集地之一,这里曾出土过1000多只成群集体狩猎的三叠纪掠食动物腔骨龙(Coelophysis)。加拿大阿尔伯塔省的红鹿河是世界上拥有恐龙化石种类最多的化石点。此外,洛杉矶附近的拉布雷亚焦油坑中,保存有众多远古时代不幸深陷其中的动物化石。

北美洲以出土巨型恐龙化石而著称于世。1990年发现于南达科他州的超级霸王龙“苏”(Sue)是目前世界上最大和最完整的霸王龙化石骨架,重6.5吨长13米。同时,它也是拍卖价格最高的恐龙化石之一,1997年在纽约索斯比拍卖会上拍出了760万美元的高价。目前,它被展览于芝加哥菲尔德博物馆。