思科华为之讼:一场“阿Q精神”的胜利

作者:三联生活周刊(文 / 晓霖)

“诉讼第一案”最终以和局的形式收场

日前,美国德州东区法院马歇尔分院接到了华为、思科、3COM共同提交的终止诉讼申请,并据此签发法令,终结了思科告华为侵犯知识产权的官司。而且,法院还宣布思科今后不得就此案或相同事由再向华为提出诉讼,使得这场历时整整18个月、备受国际通信业界关注的“诉讼第一案”最终以和局的形式收场。

俗话说“和气生财”,但一年前的思科与华为好像并不认这个理,甚至连“面和心不和”都没做到。当法官休庭的槌声刚刚响过,思科和华为均发表声明宣称自己才是这场官司的真正赢家。思科在撤诉后第一时间表示自己赢得了官司,并透露了一些细节,“这次诉讼的完成标志着知识产权保护的一次胜利。华为已采取行动消除我们的疑虑,我们也相应宣布完成本次诉讼”。思科公司副总裁兼首席法律顾问马克·钱德勒的口吻颇像从战场上凯旋的将军。

华为的新闻发言人傅军则毫不客气地说:“思科的一些表态违反了双方达成的和解协议内容保密、各方不得披露的约定。华为主动对有争议产品进行修改,只是为了避免争端,并不是华为侵犯了其他公司的知识产权。”华为公司发言人对记者表示,这场官司打了整整一年半,公司业务并没有受到影响,国际市场销售以及数据通信产品业务都取得了翻番增长。

一则广告惹的祸

据记者从华为知悉内情者了解,这场跨国官司的直接导火索是一则华为在美国投放的广告。当广告中推出旧金山的金门大桥及服务器和“它们惟一的不同,就是造价”的迷人声画时,华为怎么也没想到它会激恼了思科——金门大桥的剪影正是思科公司的标志性LOGO,而价格也正是思科最大的软肋。

于是2003年1月23日,思科以一份长达70页诉状把华为拉进了美国法院。思科痛诉了华为的几大“罪状”:华为及其美国分公司盗用部分思科的互联网操作系统源代码,并应用在其路由器和交换机的操作系统中,对思科专利形成至少5项侵权。为证实自己所言非虚,思科还找到了原任华为旗下美国子公司行政及人力资源经理雷诺兹。他在递交联邦法庭的文件中声称:“程序瑕疵似乎显示,思科的路由器与华为的路由器之间存在相似性,华为正积极试图修补与恩科软件相同的程序上的瑕疵。以防思科发现其作为。”

据此,思科寻求获得初步和永久性的法庭命令,禁止华为出售其路由器和服务器,还要求获得数目不详的损失赔偿金。思科公司主管打官司的副总裁马克·钱德勒表示:“我们很重视激烈的竞争,但是复制不是竞争,我们有责任保护我们的产品和资料不受非法复制的侵犯,确保有一个公平的竞争环境。”

一向宣传自己很尊重知识产权的华为于是先在市场上被迫作出反应,停止在美国出售被思科系统指控的产品,将这部分产品资料从其美国网站上撤除,回收在美国售出的此类产品。然后,华为在法院上开始防守反击,首先否认剽窃思科系统的知识产权,并指控思科出于垄断市场的目的才诋毁华为的形象,是为打击市场上的潜在竞争对手,以保持其在互联网路由器市场的领先地位。

华为的这种说法,得到不少业内人士的支持。北京邮电大学经济管理学院院长舒华英教授指出:“思科告华为是思科保护自己市场份额的一种手段。”他向记者介绍,思科之所以要告华为,还不就仅因为华为成功地打入了思科的“老巢”。思科在美国纽约一个地方赚的钱就相当于其在整个亚太区的收入。

易观咨询的于扬告诉记者:“思科控告华为,也是受到了一部分投资者的压力。其实,对思科来说,这个选择也是左右两难:如果不起诉,市场份额受冲击,就有可能在股市上被投资者抛弃;如果起诉,又有可能破坏自己好不容易建立起来的与中国政府的良好关系。”

要是换个角度,这也是思科在“钻法律空子”。中国政法大学教授吴景明就说:关于华为对思科是否构成侵权,是一个说不清的事情。也许有,也许没有。软件技术和产品都是由“0”和“1”构成,这就好比用同样的砖头和木料由不同的人在同一地区、同样气候条件下为同样的目的盖房子,其结果必然是殊途同归,只不过是有个先来后到罢了。

3COM出手

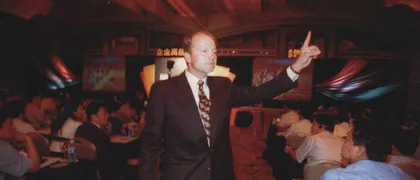

3COM首席执行官布鲁斯·克勒夫林

当大多数中国人还在为华为担心时,深受孙子兵法熏陶的这拨中国人祭出了“以夷制夷”的招法。2003年3月17日开庭后第三天,华为就和3COM宣布了将组建合资公司的消息:3COM投资1.6亿美元现金,占49%的股权,3COM公司首席执行官布鲁斯出任合资公司的董事长。战友关系达成之后,3COM开始为捍卫自己新盟友的商业信誉发威。2003年3月25日,布鲁斯在法庭中作证,否认华为侵权,并暗示思科的诉讼带有反竞争性质。作为一家有25年历史、及940个美国在册专利和950个正在申报专利的专业网络设备商,3COM将把自己的声誉押在华为身上,就是要在世人面前证明华为是值得信赖的。

华为内部人士对记者说,早在2002年6月,3COM与华为就开始亲密接触,3COM公司还曾派人到华为调查。但自从思科向美国联邦法院提出对华为公司的诉讼后,华为为了能够对抗思科,争取市场形势的主动,合资谈判开始加速。这位人士说:“这是华为在法律之外对思科所采取的市场回应,具有明显的战略意义。”

至于3COM为什么愿意这时候挺身而出,说到底还不只是为了一个“利”。由于一直缺乏完整的产品线,3COM近年来在市场上日渐显露疲态。选择与华为合作,可使3COM现行产品系列进一步完善,并产生一定的价格优势。

让人感兴趣的是,华为和3COM的合资内容中,包括了华为被思科控告侵权的产品。3COM在对这些产品的源程序、源代码进行严格调查后,对华为的知识产权问题变得很有信心,主动向联邦法官要求,判决他们和华为合资生产的新产品没有侵犯思科的知识产权。3COM公司CEO 布鲁斯还警告说:如果思科要求的法庭禁止华为产品在美国销售,那么这项指令将会严重损害3COM的利益。这样,华为路由器借道3COM再次进入美国市场,而一场美国人与中国人的跨国纠纷,已演变成了“美国内战”。

和局中的胜利者

华为找来的“洋帮手”3COM是思科在美国本土的最大竞争对手。2003年10月1日,思科、华为达成初步协议,同意在独立专家完成审核的过程中中止诉讼,暂停6个月。到了2004年4月6日,思科又申请继续延期审理该案6个月。当诉讼双方打到进退维谷的时候,和解自然是最体面的退出机制。

尽管这场被著名IT评论家王俊秀称为中国高科技企业“平型关大捷”的跨国官司已经偃旗息鼓,但这里的黎明并没有静悄悄。事实上,案件的影响依旧在延续。思科似乎很看重此案取得的直接效果,而华为则更看重此案对自己未来发展产生的影响。

一直关注此案的著名IT评论家方兴东认为,这场知识产权官司中没有清晰的失败者和胜利者,而是双方各自妥协和让步的结果。尽管看上去,思科放弃的也不失体面,但是,思科以一场诉讼使一个原本在国际市场上并不知名的中国企业,一跃成为广受国际关注的通信企业,正式成为思科全球的竞争对手。这不应该是思科愿意看到的结果。