国家博物馆的老瓶与新酒

作者:舒可文(文 / 舒可文)

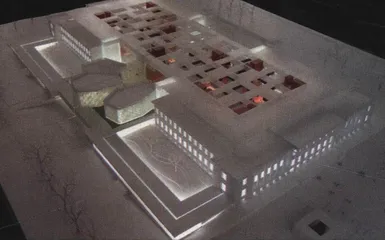

4号方案

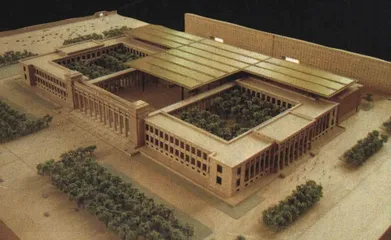

9号方案

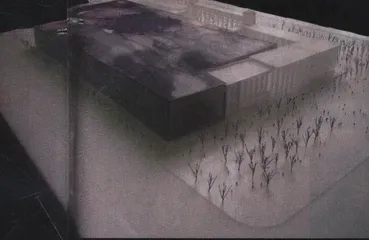

赫佐格和德梅隆的6号方案

8号方案

7月11日至17日,国家博物馆改扩建工程的方案在国家博物馆中央大厅公开展示。今年2月,中国国家博物馆在媒体上发布了《关于举办中国国家博物馆改扩建工程建筑设计方案招标的公告》,世界各地有36家设计单位或设计联合体——合作涉及55家设计院所,递交了《资格预审文件》。经综合评审,选出11家设计单位或设计联合体参加方案投标

历史以及对历史的改写

在国家博物馆展示的就是这些单位设计的10个方案,有一个因迟到退出竞标。展示目的是让公众参与评议,大厅门口有问卷提供给观众,但是展场布置却有明确导向性。10个方案并不是在一个公平设计的展示环境里,4号方案正对大厅入口,居中的位置不仅使它能得到最充分的观看,其实已经说明它是重要的,或者被评委们看好的。8号、9号方案分列4号方案的后面,其他7个方案则在以这个三星型为中心的周围围成一圈。因为在之前的6月28日至30日招标评标委员会已经对10个投标方案进行了第一轮评审,从投标方案中推选出了3个入围方案,也就是说观众只能在这3个方案中选择,其余7个方案大概是通报一下。公开展示结束后,评标委员会还要对3个入围方案进行第二轮评选,确定中标方案。

国家博物馆是为庆祝建国十周年而建的北京十大建筑之一,由于其位于天安门广场,改扩建工程就不像体育馆或中央电视台新楼那样仅仅是个未来的问题。

国家博物馆是这个建筑的新名称,不久前它还是中国历史博物馆和中国革命博物馆。历史博物馆是中国的第一座国家博物馆,前身是1912年中华民国成立后建立的国立博物馆,最初馆址在国子监,后迁到天安门午门与端门间的东西朝房,1926年10月对外开放,那时就已收藏了20多万件文物,有10个陈列室。1959年新馆建成后迁入。而1950年就有一个革命博物馆筹备处,最初设在北海团城,后迁入故宫西华门武英殿,新馆建成与历史博物馆一起迁入。中国革命博物馆是目前近现代文物收藏量最大的博物馆,它藏的历史照片有10万张,鸦片战争后出版的书刊报纸24万件。

自1961年正式开放,博物馆外的12根巨大廊柱中南北两侧的第三根廊柱上分别挂起中国历史博物馆和中国革命博物馆两块大牌子。中间有十多年时间——1969年到1983年,两馆一度合并,称中国革命历史博物馆,后来又恢复两馆原来的建制。

当年建筑是建筑大师张开济根据天安门广场的整体规划设计,与广场西侧的人民大会堂相对,无论从立面、体量都与大会堂基本相应,营造了天安门广场的整体环境。博物馆虽然在体量上和大会堂取得协调,但因为当时才力所限,内部留下了大量无效空间。除建筑本身留下的空间,50多年来文物量的增加也使博物馆扩建成了必行之举。

回首当年建筑,那是一个激情岁月的激情建筑,所要体现中国人民站起来的身姿。而今天,理性务实和开放是基本民意。所以,对这个激情建筑的改扩建工程就不仅包含对历史的自我评价,对今天的民意也应是个物证吧。

国际博物馆协会在阿根廷会议上通过的《章程》第二条规定:博物馆是一个为社会及其发展服务的、非赢利的永久性机构,并向大众开放,它为研究、教育、欣赏之目的的征集、保护、研究、传播并展出人类及人类环境的物证。在博物馆《职业道德准则》里规定:博物馆的首要责任是为未来保存藏品,并利用它们用作研究和教育工作、长期陈列和临时展览以及其他专门活动来开拓、传播知识。博物馆必须要有足够的建筑和设施以完成收藏、研究、存放、保护、教育和陈列的基本功能等行业规定。

罗列这么累赘的条文,是为了拿来与扩建方案作对比,这也是国家博物馆改扩建工程招标文件上首先引用的原则。在招标文件上,除了对工程硬件的要求,比如这个工程将总投资20.6亿,扩建后的博物馆,面积由现在的6.5万平方米,增加到17.6万平方米,现有藏品61万件,预计未来50年将增加32万件,所以藏品库按93万件的规模设计。此外也有很具体的要求:要求设计以现有文物为中心,满足与文物藏品有关的陈列展览、安全收藏、科学研究、国际文化交流等业务的展开之需要,建成后“还将成为首都中心区供公众进行高品位休闲的重要场所”。而且也考虑了在城市环境中影响,比如,“应妥善处理本项目与东侧公安部大楼(34.8米高)的协调。

方案以及对方案的思考

库哈斯设计的5号方案

出于公平客观的要求,评审和展示时都不公布设计一方的名号,但行内的人都熟知这些大牌子的设计单位,所以都能清楚各方案出自谁家。4号方案出自德国一家商业建筑事务所GMP,它的方案看上去保留了老建筑,实际上放弃了原有建筑的空间本质。在这个完整的建筑后面,设计了三个体形和表面肌理都与主建筑不协调的小建筑,这也许还只是个审美问题,它的主要特点之一是入口大厅的宏伟,或者说巨大,这个面积14000平方米、高20米的大厅作为博物大广场,精美文物在这样大的尺度下,其观看角度和效果都会打折扣。这样的广场可能更适用于大型的典礼活动。这是否是它打动了评委会的一个因素?特点之二是在建筑内部设计了11个红色的交通核,有人认为这些红色的大柱子有凝重感,这又是能打动人的一个因素,但是这一点是非常令人质疑的:博物馆的首要责任是收藏文物,展览空间首先是便于参观,大面积的红色明显不利于视觉的舒适,也不适于参观展览时相应的心理状态。

另外两个入选方案是8号和9号,这三个方案有很相似的倾向,8号也有一个巨大的大厅,不同的是它有一个用途不详的巨大台阶。宏伟也是这个方案的着力点之一。

尤其是在没有入选的5号、6号方案的比较下,更容易显出对博物馆功能的两种不同态度。

5号、6号方案更符合公共博物馆的原则,更符合一个公民社会里公共建筑的功能要求。5号设计者是已经在中国大大有名的库哈斯,这个方案的最迷人之处是与扩建的概念相反,采用内部密集化的手法来重新定义原来的室内空间,与他的中央电视台新址方案的张扬相反,在这个方案里,他用非常内敛的手法创造丰富的空间。在所有方案中,5号也是惟一从放弃东面60米用地的方案,库哈斯的建筑历来从城市的概念出发,放弃60米与东面公安部大楼相对的地面用地,60米用地只在地下扩建,最大限度地保留了城市的机理,也是对北京交通状况的兼顾。

所有的方案都不得不考虑新老建筑的关系,库哈斯的方案是把新建筑完全包含在老建筑里,充分利用了原来的两个内部小广场(本来这两个小广场在参观线路上是看不到的,两个大门在博物馆入口处的两侧,但有警卫把守,观众是不得入内的)。从外面几乎看不到新建筑,只有进到里面才能发现。当时老馆建造时,是为了与大会堂的对称而空展出如此大的体量,逻辑的扩建就是填充它,把当年空出的空间填充,密集,完全避免了新老建筑的冲突。内部空间的设计像收藏不同文物的匣子,博物馆重要的是收藏、展示展品,大部分空间和面积为展品服务,基本不需要巨大的空间。

6号方案是赫佐格和德梅隆的设计,他们设计的奥运会主会场——“鸟笼”在中国曾得到很多赞扬,他们的方案和库哈斯的同样有去意识形态的努力,因为在他们从以往的工作中看到中国发生的社会变化已经使他们感受到中国的发展方向,所以他们的设计更能从务实的立场出发,协助他们工作的中国艺术家艾未未说他们的工作重点是设计一个最有使用功能的用品,而不是艺术品。具有使用功能的作品往往是在使用中体现合理性和人性才使其成为艺术品。在展览的流线组织上胜于大空间的方案,他们设计的参观线路非常灵活合理,参观者不至于迷路,也方便选择。在这个方案里,也同样有对城市生活的考虑,从北口入内的一个通道是它的一个明显特点,因为地铁站靠近北口,便于观众的出入,把北口设计为东门之外的一个主要入口是标书要求的,但这个方案充分地开发了北口的功能,以及与城市生活的关系,从北口向南设计了一个建筑内的大街——都市街,即使不进入博物馆参观的人也可以从中穿行,或在里面购买博物馆里的书籍、工艺品,还可以直接从电梯上到新设计出的顶层餐厅,由此把博物馆纳入到城市的有机生活中。