张艺谋的21年

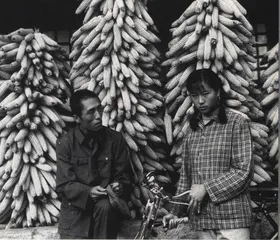

作者:金焱/陈凯歌与张艺谋

1984年始拍的《一个和八个》被认为是“第五代”电影人的第一部作品,作为影片的摄影之一,张艺谋开始受到电影界的关注

在影片《老井》中,张艺谋令人信服地塑造了当代农村知识青年孙旺泉的形象

在影片《老井》中,张艺谋令人信服地塑造了当代农村知识青年孙旺泉的形象

张艺谋干活的方式

“其实挺棒的”,这句原来张艺谋常挂在嘴边的口头语,能用来描述他自己吗?

“方脸,光头,一身发旧的蓝劳动布工装,身材不算高,却生了两只走路沉稳的大脚和一双刚劲有力的大手。让座、沏茶的动作有点笨拙,拘谨腼腆中透着一片实诚。”原中国电影家协会的罗雪莹对张艺谋的这个第一印象,也是大多数人心目中的张艺谋,只不过后来,那个典型的“乡镇企业的临时工”;“闯进西影村叫卖鸡蛋、豆腐的农村小贩”变成了一个中国符号。

早期的张艺谋,“一脸的苦”,表现到极致是他扮演《老井》的主人公孙旺泉。罗雪莹回忆说,吴天明当时派几路人马到各地选演员,“手都握黑了也没找到像样的”,于是吴天明干脆就让张艺谋来演,“吴天明说他要的就是张艺谋的状态和气质,别的演员要演心理过程,对他就让他直接给个结果,比如张艺谋往门槛那儿一蹲,那种日复一日、走不出生活圈子的无奈就全都出来了”。

陈凯歌曾说张艺谋“为艺谋,不为稻梁谋”,他卖血换相机,相机有个套子,是他没成亲的媳妇做的,外面是劳动布,里面裹着棉花。于是相机彻底改变了张艺谋的命运,他后来对罗雪莹说,“自从上了北京电影学院之后,过去的张艺谋就死了”。

在电影的天地,张艺谋的新生在1983年4月1日,他和张军钊等人成立全国电影厂第一个青年摄制组,从拍《一个和八个》,拍到现在的《十面埋伏》,21年的时间过去,公众愈来愈多地看到的是他脸上的光环,代替了脸上的苦。

早期张艺谋的电影史是一部奋斗史,单纯、朴实,“那是他们最上升的一个时期,作为艺术来说是最纯净的,不带其他的东西,有很好的社会氛围探讨艺术”。归纳他们成功的元素加起来就是:吃苦和创新。罗雪莹说:“张艺谋他们开始拍电影时,现在老一辈的电影人那时还算中年一代,他们要把时间赶回来,张艺谋这样的无名小卒想获得一个拍片机会很难。张艺谋说过他们是出于求生存的欲望。他们用电影表达他们对历史独特的看法,因为他们对生活、对历史有强烈的表达欲望。”

“年轻人为了生存,脱颖而出,就必须要标新立异”——“他们拍《一个和八个》讲人性的故事,开了艺术的先河,当时最重要的就是摄影的突破。张艺谋用不完整构图加强画面冲击力,打破了黄金分割线的框框——半张脸的镜头出现在里面。”片子当时被毙掉,不过罗雪莹说张艺谋的才华在电影界里开始被注意,这是个“官方否定、学术界肯定”的结果。

当时的挫折现在看起来算是成功的起点,紧随其后,《黄土地》获第五届“金鸡奖”最佳摄影奖,“片子本身的学术争论很大,因此片子不可能评奖,这个摄影奖算折衷方案,但对张艺谋来讲,官方也认可他了,起码是技术上、艺术专业上的肯定”。

罗雪莹的回忆在这里又被拉回到第一次见张艺谋的情景,“那一大屋子的人,满屋子的人都争着说话,实际上中心说的就是他有多棒,但是张艺谋毫不起眼地坐在角落里,不声张不招摇。后来我知道了他的家庭背景,以及因此而带来的政治上的歧视,经济上的窘困,精神上的压抑,我就能理解他为什么能够躲在角落里:他知道机会得来不容易,他知道该谦恭的时候就谦恭”。

张艺谋1987年又获奖了,这次是因为《老井》,他获得了第二届东京国际电影节最佳男主角。张艺谋的这次成功在圈子里得到的反应是“使大家半天醒不过闷来”,为什么是他?那时搞影评的罗雪莹说,张艺谋有这个能力:一以贯之的“咬死了,发狠心”:“影片里的旺泉要背石板、挑水,他就每天挑十几担水,老乡后来抗议他把水都挑没了;旺泉被压在井下没吃没喝气息奄奄,张艺谋真的就饿了三天,拍完了一下子吃了一只烧鸡,又撑着了,跑去医院打点滴。”

21年间,“为什么是他?”无数次被问起,他的一个朋友接受采访时说,“当然,现在的张艺谋不再是过去的张艺谋,变化有一部分是艺术上的,一部分是人自身的,但是他大的方向没变,就是踏踏实实去做,你没见过那种干活的方法。”

张艺谋干活的方法,他举《红高粱》为例说,“我赶到高密时已经特别晚了,所有的灯都黑着,他的灯亮着,他穿个大裤衩盘腿坐在那儿写东西。”

旗帜性的影响

电影《古今大战秦俑情》剧照

电影《红高粱》剧照

电影《菊豆》剧照

在《红高粱》的年代,相当多的中国电影人看不上好莱坞,但张艺谋从那时起就比较注重商业性,他对罗雪莹说,“大众艺术,一定不能不考虑商业,要雅俗共赏,首先要给投资人一个回报”。仔细想来,张艺谋也算得上中国商业上最成功的一个导演。

拍完《黄土地》,和陈凯歌筹拍《大阅兵》时,张艺谋对罗雪莹说:“想当导演,导演最主动,最能表达自己。”将这段话和张艺谋第一部执导的片子《红高粱》联系起来,一个激情进发的张艺谋再也不是躲在角落里的那个他了。

罗雪莹说对张艺谋这个“被人从门缝里看着长大的”人来说,压抑、自卑、总觉得自己跟人家不一样的心理在他身上一直很强烈,但是得了奖后——应该说得了那么多奖后,奖给了他一个自信,从此有了一个基础。

另一个基础是当时的社会背景。1985年拍《老井》的时候任场记的周友朝对记者说,中国“文革”前后的片子偏重政治电影,“文革”后往社会化的方向走,像《黄土地》已经在注重人本的东西,个性化的表达,这种思维方式已经在和国际思维靠近了,张只不过在艺术敏感上感觉到了,又有才气和能力完成,刚好不自觉地符合了国际化的思维方式。

当年他和张艺谋、副导演睡一屋,“那个年代中国流行尼采热,内地基本上没有尼采的书,张艺谋就从香港弄来几本,读后非常震动——尼采强调的个人生命和自由精神正是国内缺乏的。刚好莫言1985年初发表了《红高粱》,在国内也引起很大的震动,它和中国过去流行的伤痕文学、反思文学完全不同,极力张扬个体的生命力,和尼采宣扬的精神不谋而合。那时候和现在不同,一部小说发表后并不会马上有影视创作的班子找上门,但张艺谋很快主动找到莫言,要拍这个片子。”

“现在我回想起来,觉得张艺谋打算拍《红高粱》是因为有两个方面受到触动:一是在当年的大背景下,对个体生命的赞颂在文艺思想界是个很时髦的潮流;二是这个题材有助于张扬影片的个性风格,在电影形态上是个新东西。”

《红高粱》成为张艺谋的力作,甚至在多数人的眼中是他“最好的”电影,熟悉张艺谋的人说,对他而言,那段时间是他内心的一种解放和情感的进发,“在那么多年被扭曲后,他对那种生命力的张扬感受最深,你能注意到电影里高粱地里的叶子都被吹得哗啦啦地响,那真是他内心很快乐地抒发。”

张艺谋的快乐相当程度上来源于情感世界,他的朋友说,巩俐身上的青春和朝气给他的触动特别大,后来在他婚变的时候,他对这个力劝他的朋友说,“你叫我一步一步往上走,我当上电影大师,但是我生活不幸福又怎么样?”

将张艺谋的影片分类,周友朝说,《秋菊打官司》、《摇啊药、摇到外婆桥》和《红高粱》一样都是人本学的题材,在探讨人生悖论的一些东西,前者在题材选择上更加宽泛了,但对人本性的理解和探求没有改变。

《红高粱》拍出来后,周友朝说它是中国电影近80年来第一次在国际电影节上获奖,“当时的轰动可想而知。张艺谋自己想过会得奖,但这么大的奖项又实在出人意料”。罗雪莹在这期间写了《红高粱:张艺谋写真》一书,“我把他写得非常非常崇高,这是我当时真实的想法,现在再回过头来看,我只写了一面,那是以我自己的观察得出的结论。张艺谋确实对艺术有无限的挚爱,他做事要做成最棒的,什么是最棒的标志,名是标志。实际上还是功名两个字。”

直到那时,商业始终不是一个压力。被那张艺谋称为“帮了他一生的事业”的吴天明在他提出拍《红高粱》的想法时就同意了,由西安电影厂投资92万元制作。周友朝说,影片投资92万,票房达到四五百万,叫好也叫座。当时也有其他一些片子票房还不错,但艺术上的成就没法与它相比。

《红高粱》在国际上获得成功后,有些外资开始投资张艺谋的片子。周友朝说,《菊豆》是一个日本公司投的,“所以我们在摄影器材、耗片比、拍摄时间等方面条件好得多,后来片子在国内没有公映,对各方面都是个打击,只能说在国际上得奖了,给自己一点安慰。”比较起来,张艺谋的文学策划王斌说,《大红灯笼高高挂》在海外比《红高粱》更成功,“对市场的影响,是旗帜性的影响”。

1988年任副导演和张艺谋拍《代号美洲豹》投资140万元,不过商业运作在那一阶段起不到主角作用,周友朝甚至说,是因为“一家公司为我们在北京的开支花费了不少。大家过意不去就觉得给公司拍这个片子,票房也还不错,挣钱了”。

张艺谋的现实主义

看张艺谋的电影,你会发现他的电影不会跟生活贴得非常近,他不是那种血脉贲张要为老百姓鼓与呼、揭露腐败的导演,“他知道怎么保护自己,在政治上,在人情世故上,他常说做电影先要把自己保护好”。

“所以他考虑的问题都是能否做出牛逼的电影。”周友朝说张艺谋在谈论剧本的时候,说到自己的想法激情洋溢,煽动力极大。

生活和工作的平衡点在张艺谋这里很难找到,周友朝说:“他非常有头脑,这种头脑是指对电影有特别强的领悟力、视觉感知力强,逆向思维能力强,是在对个人艺术上的一个探索。他没有个人的兴趣爱好,除了工作没有个人生活,巩俐和他分手也是正常的。”

他的朋友对记者说,“每个做电影的人都在尝试,每个门槛他们都想迈”。张艺谋也有话来印证这点,“我相信,只要立足于变,立足于创造,这跟头就栽不死”。周友朝说,拍过了张扬的东西,张艺谋想拍点“狠”的东西——彻底地从人性、人本角度;从男人和女人的角度出发,探讨女人在男性世界中被怎样扭曲,男人又怎样因为这种扭曲而扭曲。这种对人的理解和《红高粱》是一脉相承的,只不过一个是在张扬地说,一个是在扭曲地说。于是出演《古今大战秦俑情》后,1989年看中了刘恒的小说《伏羲伏羲》,后来改成《菊豆》。

香港电台高级监制蔡贞停为拍《杰出华人系列》,跟踪采访张艺谋一年半,她感触深刻的是张艺谋在艺术上的探索,“张艺谋非常喜欢看书看报,有强烈的好奇心。他得知农村有《一个都不能少》这样的故事,非常感兴趣。而且他以前经常去农村,印象深刻的是‘几乎每个村子都有旗杆,挂旗子的地方就是小学’,他特别有感于教育对农村的重要性,想拍一个这样的片子。《一个都不能少》1999年去威尼斯参展的时候,有人攻击他是为了讨好审查部门,也有人攻击他在暴露农村的贫穷,有些说法都是自相矛盾”。

王斌说,包括《红高粱》在内的影片都有盲从的迹象,但是到了《大红灯笼高高挂》,就已经含有对当代政治的隐喻成分,蔡贞停也说,它不是一般人理解的封建时代女性在大宅门中的命运,而是当时的政治空气对张艺谋有很大触动,在电影风格上他转而想表达“个人在中国大环境中是怎样生存的”;因而男主角的表现手法也变了,他说“我想改一改,老爷在片中不给脸部镜头,永远模糊不清”,因为他要造成的形象是,老爷“权力很大,但又难以触摸”。

在艺术探索的线索中,《活着》是一个转折点,王斌说,从《活着》以后,张艺谋拍的文艺片开始转向温情主义,不再触及批判现实主义。周友朝说,《我的父亲母亲》、《幸福时光》等影片在政治上没有太多棱角,导演们其实都有共识,若要在中国继续拍电影,必须调整自己。

说起对张艺谋的评价,张艺谋的一个朋友说,他和姜文在拍《北京人在纽约》时,两个人之间有一段对话,“我们说起当时有‘几种人’的说法,一等人有本事没脾气;二等人有本事有脾气;三等人没本事有脾气。姜文说他应该属于二等人,搞不好有时候还会掉到三等人的行列里,我觉得我也是,接着我们说,那谁是一等人呢?张艺谋”。

张艺谋是一个现实的人,熟悉他的朋友说:“他厚道实在,不会说官话,但是他也说过这样的话——如果是面镜子,你不要太清楚,太清楚的话就无所措手足了。”蔡贞停也说,张艺谋是一个比较现实的人,非常考虑投资方等各方面的感受。他总说,拍电影要用很多人、很多钱、很多时间,如果拍出来的东西没有共鸣,那还不如关在房间里面写书。所以张非常重视一个片子的现实效果。

每年初二,和张艺谋一起战斗过的人要聚一次,他的朋友戏称是“皇上和老臣的聚会”,“说是老臣,是我们这帮人敢于直言,现在恭维的人多,舔屁股的人太多了。张艺谋被抬到了皇上的位置”。

把张艺谋说成是皇帝,因为有太多的人给他当皇帝的空间。张艺谋曾说《红高粱》获奖给他最大的实惠是,“自己可以比较放手地一部接一部地去拍片了,现在我已接到很多厂家的拍片邀请。而许多同代的导演朋友,却没有我目前这种有利的创作条件,他们苦于求告无门”。这一直是个现实,是张艺谋成为“大师”的空间。

这是一种错综复杂地纠缠关系,张艺谋可以做到“无片底”,要多少胶片给多少胶片,他也就可以靠人海战术拍电影,完成他的各种尝试。同时,他的存在又为很多人找到他们的生存、发展空间。他的一个朋友说,“他赚他的名,我们赚我们的钱”。

张伟平是其中的一个。

张艺谋与张伟平

1995年5月,张艺谋与巩俐参加第48届法国戛纳电影节,《摇啊摇!摇到外婆桥》获最佳技术大奖

张伟平说:“我对张艺谋的影响是,我告诉他市场和观众的重要性,他接受了,如此而已”,显然事实上不是简单的如此而已。

“老臣”们感慨说,他们过去是兄弟间拍电影,张艺谋描述现在时说,“合同就半米高,一切按合约。大家都是在用合同办事”。

《英雄》是张艺谋的转折点。王斌说,《英雄》是张艺谋彻底地走了一把商业路线,而且他意犹未尽,于是又有了《十面埋伏》。

张伟平说他和张艺谋的合作是“生产和销售的关系,他在艺术上把关,我负责宣传发行,在影片的制作上他有绝对的自由”。

早在1995年,张伟平说他在毫无思想准备的情况下投资了张艺谋的《有话好好说》,“当时张艺谋和巩俐分手后事业上处于低潮,本来外资投资张的前几部片子看中的是他打造的‘巩俐品牌’,他们分手后海外资金对张艺谋不是特别信任,不敢投”。以“为朋友帮忙”进来的张伟平说他投了2600万元,“我们当时完全没有发行经验,也没考虑过市场问题,直到片子后期要面临这个问题了,我俩才有些着急。片子后来用不到1000万元的价格卖给华亿公司发行,他们的国内票房到了4600元万,但因缺乏国际上的发行经验,没什么国际票房”。

直到筹拍《英雄》,张伟平说张艺谋对国内市场的信心都不是很大,“《英雄》之前《卧虎藏龙》在国内的票房并不好,只有1400万元,他们的明星阵容不比英雄差。准确地说,张艺谋拍《英雄》把目光放在了国外,选李连杰就是考虑到美国市场。”

张伟平说,《大红灯笼高高挂》、《我的父亲母亲》在制作时等根本没有市场观念。张艺谋现在越来越意识到,开始考虑市场就是开始考虑观众了,他越来越承认市场和观众对一部电影的重要性。

探讨张艺谋的商业化道路,数字更有力量,王斌说《英雄》的成功是商业上的成功,“日本一个地方就有两亿六七千万,甚至高出国内,法国是上演当周的冠军,德国也非常好,在东南亚更是狂收”。因此《十面埋伏》先到戛纳电影节参展才在国内放映,也希望借助国外的影响带动国内市场。

张艺谋的商业化之路还会走多远?张伟平断言,张艺谋一定会坚持两条腿走路,商业片也拍,但不放弃他起家的文艺片,“文艺片的操作和武侠片不一样,商业大片必须具备的元素是视觉、听觉、画面的震撼力,文艺片则靠人物和情感打动人。文艺片不会那么大投资,在商业运作上也不会重复以前的东西,会有一些新尝试”。

张艺谋已经不单纯是一个文化现象,周友朝说:“中国目前的电影气候比较艰难,国外大片抢占市场,电视空前普及,DVD普及,国产电影的发展相当不容易,中国导演首先考虑的是让国产影片生存下去,中国官方也太需要对市场有号召力的国内导演了。做商业片整个考虑方式、运作方式就跟文艺片完全不同了,首先商业片是个10岁到60岁的观众都能看的,对人物和故事的理解必须是常规的,所以拍商业片有相对固定的套路。如今商业化的环境下,优秀导演可以先有一个想法,再找人写故事,不断丰富成一个影片。”

“我们看好莱坞的操作,看《黑客帝国》、《蜘蛛侠》,它们在观众头脑中留下的并不是故事本身,而是《黑客帝国》里面的打斗场面,《蜘蛛侠》在高楼间穿梭的场面,也就是说大投资的商业片在营造‘视觉奇观’,同时弱化思想性、故事性和人物性格。从这个方面说,张艺谋的《英雄》、《十面埋伏》也符合了这种潮流。”

很多人对张艺谋的期盼是他能够带热国产片市场,周友朝解释说:“如今国内导演面临的问题是一样的:资金不足,政治上的原因等。这些问题对每个导演来说都是公正的,什么样的人能出来,就是一个个人才气的问题。”

张艺谋出来了,而且在某种程度上形成了“霸权”,周友朝说,悲哀在于,这些年来并没有出现一个在艺术上能够超越他的人。