大片背后

作者:娜斯(文 / 娜斯)

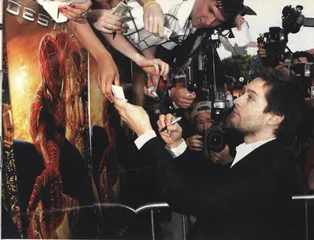

2004年6月22日,电影《蜘蛛侠Ⅱ》在洛杉矶首映。图为蜘蛛侠的扮演者托比·马奎尔给影迷签名

中国的电影市场怎么有点让我想起京剧的八个样板戏时代?那个时候是全国人民看八个戏,现在是全国人民每年看一部大片,而且是武侠片。这件事可能跟《十面埋伏》本身倒没关,只能说跟整个文化环境有关。虽然中国越来越多样化,但是同质性的东西还是占主流,特立独行的人与事还是难得。比如就说是另类,我怎么近来发现自从有一个老总王石爱爬山,一会搜狐也爬山,一会谁谁也去爬山——哪怕你改跳伞呢?而且能像老布什那样,80岁还跳?自从有一个韩寒,青春反叛小说一大堆,其实我看现在大部分小孩都挺满足现状的。自从有一个《生活周刊》登外国杂志封面故事,无数杂志我都能看到同样版面。自从有一部《卧虎藏龙》,中国大片似乎就是一个武侠。不知道下面的《无极》之首映还要如何做大?

当然,中国人从来是好大喜功,而我们当下又置身一个急功近利的时代。急于成为世界强国,急于现代化,急于得奥斯卡,急于建世界最高楼,急于……表面文章越做越大,但是似乎缺少一种根基牢固的安全感。就以电影来说,我们已经能拍出《十面埋伏》这样的好莱坞大片水准的电影,但是我们的电影行业却是一派愁容。在看《十面埋伏》的同时,我问朋友,有没有什么其他电影可以看的?答曰:基本没有,一般国产电影现在基本进不了电影院。如果是这样,说明中国电影业可真是几乎算是“失业”,不如干脆改叫DVD 业。

美国电影业的发达,从我们这里看也就是一些大片,奥斯卡,大明星,但是这当然只是它的冰山一角,都是最容易吸引人注意的事情,反而让很多人忽视了造成这种风光的体系。制片公司,人才经纪公司,发行公司,影院,电影杂志,媒体影评,法律行规,投资运作,审查制度,电影节,各种奖项,导演协会,演员工会,影评人协会,电影学院,影迷俱乐部……分工细,渠道多,互相依赖,也互相制约。其实每一个行业的发达,都跟它的基础建构是否完善合理有关。中国电影业现在缺的不是人才,不是技术,不是大片,缺的是基础建构,以及观念。连续三年,三部大片:《英雄》、《十面埋伏》、《无极》,说明中国人拍有中国特色的好莱坞式大片已经是青出于蓝胜于蓝了,但是从整个电影工业和电影文化的角度,却让人不知做何感想。

美国电影也促销,但是一年有那么多部电影要促销,人们还是可以有些选择。因为上述所说的完整的体系,它的推销方式也是多种多样的,但都是跟电影有关的。做广告之外,主要就是通过媒体宣传。新闻发布之外,档次高一点电影的导演编剧等等可以选择知性一点的访谈节目谈创作意图,明星演员可以上娱乐节目或者脱口秀谈,之后的首映式则是一个仪式,主要是明星曝曝光。媒体方面,电影杂志报纸都有影评人,发行公司要给他们放专场,至于他们怎么评论给电影打几分,则是他们和他们所属媒体的事。这样,观众可以对一部影片听到两种声音:制作方的“自卖自夸”,和媒体的评判。就跟买车买电脑一样,作为一个消费者,不能光看广告,还得找什么“消费者指南”去查一查,至于想买不想买,那还是个人的决定。因为选择多,所以促销与评论都必须有。我不太明白,现在档期只有《十面埋伏》一部豪华大片,导演明星都是大牌,片花看起来也很吸引人,何必还需要如此推销?我想也许电影票太贵了,电影这件事又被弄得特重大,所以越闹越“大发”,可是也越离谱。

中国的电影业不发达,中国的电视剧行业却已经非常发达,我想也许中国目前的生活方式就决定了这不是一个电影的时代,而是一个电视的时代。中国人的戏剧传统从来具有世俗性,电视剧那种贴近生活的气质似乎更符合一般观众的需要。而好莱坞的娱乐电影,是更偏重于虚幻,西方的艺术电影,则偏重于理性和个性,子不语怪力乱神的中国人,虽然每年也需要几部好莱坞电影解闷,但是文化气质上似乎是更接近电视连续剧的那种“过日子”的感觉。

搞不懂中国电影业为何现状如此,所以胡思乱想一番,我能想到的,也只有电影业本身的体系,以及它的服务对象的娱乐传统。