布莱尔的中年危机

作者:三联生活周刊(文 / 于萍)

布莱尔一度被称为政坛“永远长不大的彼得潘”。1997年,他带领在野18年的工党夺得大选胜利时说,“携起手来,我们能使这个年轻的国家成为我们这一代人的梦想乐土”。2003年,他仍然得到了“在过去六年,他非常受欢迎和走运”的评价。年过半百的布莱尔继续保持一个朝气蓬勃的形象:弹吉他、听披头士、出访德国时穿上天鹅绒质地的奇装异服……他还像以往那样努力挽留政治青春,但在时光的洪流中却发生了变化——他更成熟以至饶有手腕,更自信以至主观专断。人们再也不喜欢这个花费七年时光塑造出来的平易近人、中年得子形象,原因不在于他的“政治表演”,而是伊拉克战争。布莱尔知天命之年的这场战争似乎触犯了“天命”。他在逾百工党议员倒戈之时将英国带上了战场,此后是赫顿调查报告、虐囚事件、伊拉克战后重建争议,终于,7月14日发表的巴特勒报告将他的政治危机推向浪尖。政坛变幻与尘世生活的双重浪潮转变了布莱尔的形象,他从一个谦让有礼的绅士变成了独断专横的象征。作为一个政客,51岁的布莱尔已经步入中年危机。

2003年,布莱尔在美国国会演讲时说,“9月11日不是一个孤立的日子,而是一个悲剧的序言。在伊拉克的另一行动和许多未来的争斗将在悲剧结束之前,呈现于这个舞台”。他用行动实践了这一预言,在对伊拉克的军事行动中,英国派遣部队协助美军作战。在战前一个月,工党的120多名议员指称布莱尔未能证明战争是绝对必要的而反对政府的伊拉克政策。英国工党下院领袖、前外交大臣库克辞职,随后五名大臣助理、三名议会私人秘书相继辞职抗议。战后,英国前国际发展大臣肖特称布莱尔违反了关于联合国在战后伊拉克中所起作用的承诺也愤而辞职,并敦促布莱尔赶紧下台。就连英国著名制片人、布莱尔的密友帕特南勋爵也认为,布莱尔应该让位于财政大臣布朗,以免工党蒙受更大伤害。他说:“首相已经意味着伊拉克,而伊拉克只会带来坏消息。”根据2003年6月的民意调查,布莱尔的声望掉到了执政六年以来的最低。

早期布莱尔对布什就颇多褒扬,他说“布什有极为吸引人的性格。他给我留下的最深印象是他的直率。他总是一下子就进入正题,非常直截了当,非常容易相处。”在一次新闻发布会上,当两人被问及有什么共同爱好时,布什回答:“我们使用同一品牌的牙膏”,布莱尔也随声应和。共同出兵攻打伊拉克之后,布莱尔和布什的个人关系显然超越了对牙膏的选择。一个抱有社会主义理想的律师,和一个右翼德克萨斯石油圈子的人由此越过了亲密的边界。在外界看来,布莱尔已经成为布什的私人秘书,如同美国前助理国务卿鲁宾形容的:“在英国,人们总是说,呵,布莱尔当时是克林顿的一条狗,现在又是布什的一条狗。”但布莱尔绝不同意这种说法,他的处境就如同走在一条十分微妙的“政治钢丝绳”上:一方面要与美国保持一致;另一方面,他又希望能显示出不同于美国的独特声音。

2003年7月,布莱尔在美国国会演讲时说:“如果我们错了,我们将粉碎一种威胁,这至少是对野蛮屠杀和苦难的负责反应。我自信,历史会为此宽恕我们。”这种英国版本的新帝国主义充满了理想的光芒,民主是这个新帝国疆土的范围,将士为保卫帝国民主,拓展帝国外民主而战。这不同于被“9·11”伤到癫狂的美国——一切的一切都是为了保护美国的安全而战,至于民主,只是饰物而已。

在动武依据上,美国国防部副部长沃尔福威茨曾说,“销毁伊拉克的大规模杀伤性武器”,不过是美国发动这次伊拉克战争的理由之一,而且纯粹是为了“行政程序上的原因”。言下之意是即使在伊拉克找不到大规模杀伤性武器也没关系,反正就是个理由。布莱尔就不同了,“销毁伊拉克的大规模杀伤性武器”是战前他得出“英国不能袖手旁观”这一论断的主要依据。布莱尔在一次采访中说,伊拉克“存在着大规模杀伤性武器绝对、完全没有任何疑问”。

缩写为“WMD”的大规模杀伤性武器的存在,在战前得不到承认,战后又成为英国国内记者、反战人士以及议会和内阁中的批评者追问的焦点:大规模杀伤性武器究竟在哪儿?“我们必须一直追问那些不翼而飞的武器”——这是英国《泰晤士报》一篇专栏评论的标题。这篇署名约翰·汉弗莱斯的文章质问说,“布莱尔告诫我们要等待,等待最终的证据出来。但我们究竟要等多久?一直等到记忆消退?一直等到我们中的大多数人逐渐忘记这场战争及其开战理由?”

2004年7月14日,WMD再次进入人们的视线——调查英国对伊拉克大规模杀伤性武器情报使用是否存在瑕疵的巴特勒报告发表。英国《观察家报》用一种不确定的语气预示了这一报告的严重后果:“没有人能确定这会给政府、给外交政策、给安全部门以及国际法等等带来什么。”但确定的是,布莱尔的公众信任与政治信誉受到了重创。巴特勒报告发表前一周,英国广播公司透露布莱尔曾在6月“慎重考虑过自己的职位”。布莱尔承担全部责任的方式是否为辞去首相职位仍不得而知,但伊拉克战争,已经化为WMD幽灵,使布莱尔与唐宁街10号终日不安。

巴特勒报告发表之前,工党政府的几位内阁成员因担心布莱尔辞职而出面劝阻;夫人谢丽也在幕后“力挺”,于是布莱尔在7月10日表示坚持留任首相职位。疲惫的布莱尔早就畅想过卸任之后的生活,2003年他接受BBC采访时被追问“难道你没想过卸任后干点什么?”布莱尔轻松回答:“你讲的或许不错,但如果我现在就告诉你今后的打算那不是太愚蠢了吗?”满怀理想主义的布莱尔一定不甘心卸任后当个后座议员,而进入他喜爱谈论的足球行业显然为时过晚,大概他会干回律师的老本行。英国知名政治记者罗恩斯利说,当前的形势并没糟糕到让布莱尔提前辞职,他的未来是007电影——《择日再死》。

“没有人再相信你说的任何一句话了”

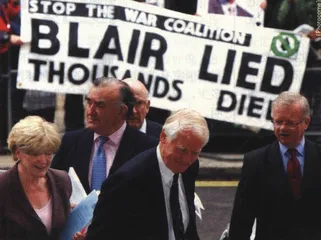

2004年7月14日英国伦敦,巴特勒勋爵(中)对英国政府向伊拉克派兵进行调查的报告公布,布莱尔压力重重

布莱尔曾试图在伊拉克问题上画上句点,转向让自己感觉更舒服的国内问题。但显然事与愿违。2003年6月,他推行司法体系改革,在大法官兼上议院议长欧文勋爵退休后,任命福尔克纳勋爵出任新设立的宪政事务大臣职务,并在一个过渡期内担任最后一任大法官兼上议院议长,直到正式撤销这个职位。这项改革招致严厉批评,保守党议员科马克指责政府试图撤销英国“最好的机构”,而英国《每日电讯报》则恶狠狠地说:“布莱尔撤销大法官兼上议院议长职位的决定体现了他过去所有的毛病:蔑视现有的体系、傲慢以及不假思索地支持那些所有被贴上‘现代化’标签的东西。”而布莱尔推行的大学经费改革制度、基础医疗体系改革、就欧盟宪法举行全民公投等,统统被气愤的民众、保守党和倒戈的工党同僚否定。虽然布莱尔承认,“说服人的工作是艰难的”,但他还说,“政府决不会后退”。这种态度的结果致使工党在最近举行的地方选举中遭受严重挫败:失去了464个地方议会议员的席位,并失去了对8个地方政府的控制权,其中包括纽卡斯尔和利兹。这个来自苏格兰的小老头曾因为下放苏格兰和威尔士权力得到广泛赞誉,如今批评者们却说“真不明白一个苏格兰人如何能够领导英格兰”。

布莱尔推行大学经费改革投票之际,一位工党议员说:“即便布莱尔每年给每个穷学生提供两万英镑的补贴,为他们提供去巴哈马群岛的免费机票,我也要投反对票,我们必须把这个混蛋赶下台。”

在反对布莱尔的呼声中,BBC的声音尤为响亮。2004年3月,BBC网站上出现了一篇题为《〈太阳〉照耀保守党?》的评论文章。这被视为BBC与布莱尔政府翻脸之后挑拨政府与媒体关系的挑衅之作,说的正是布莱尔率领的工党已经失宠于默多克。1997年,《泰晤士报》和《太阳报》为工党夺得大选胜利造尽舆论优势,此后默多克和布莱尔始终卿卿我我。但在2002年11月,默多克在接受BBC采访时说,在下届大选中他可能“换阵”,之后《太阳报》就亲切地把在议会辩论中向布莱尔不断打出重拳的保守党领袖迈克·霍华德称为“铁迈克”。布莱尔不会寄希望于默多克一手遮天地为他赢得大选的胜利,但也不能忽视默多克旗下的媒体对选民意愿的影响。整个80年代,工党辛苦奋斗,但没有“太阳”的照耀,每届大选都屡战屡败;有了“阳光”的温暖,布莱尔在1997和2001年两届大选中取得了压倒性的胜利。

布莱尔面对各方压力,处境已然如同保守党领导人邓肯·史密斯所说,“没有人再相信你说的任何一句话了”。这种将布莱尔定位于说谎者的攻击简直一击命中,一了百了。布莱尔在信任危机面前依旧谦让地说“我尊重批评我的人”,但他紧接着不谦让起来:“批评人士也应当尊重我。”人们已经不喜欢他的方式,但不能不注意到他的变化:他依然保有着领受万众欢呼的绅士风度,却又增添了视万众反对为草芥的狷狂。