《纽约时报》书评版、生活和红鲱鱼

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

《红鲱鱼》创始人帕金斯

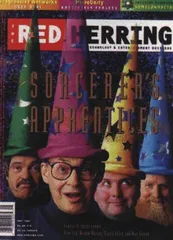

《红鲱鱼》杂志被人们戏称为“股票公开发行前的辅导材料”

1936年《生活》创刊号

“所有的出版人在整个夏天都很高兴,但更高兴的是那些拿着新技术小发明等着钱的人”,《巴伦周刊》社论中写道

2004年的夏天被《纽约客》的特约作者约翰·厄普代克(John Updike)称为杂志时代的复苏,因为已经消沉许久的《纽约时报》书评版终于送走了卸任的查尔斯·麦克格拉斯(Charles McGrath),告别了所谓持续7年的文学主义泛滥情节。所有的文学青年们都企盼来自《名利场》杂志前特约编辑萨姆·坦侬豪斯(Sam Tanenhaus)能给书评版带来新气息。按照《纽约时报》执行主编比尔·凯勒的解释,书评越来越成为少数知识分子的自娱自乐,那些非文学类的快餐读物已经占据了21世纪的绝对大众市场,“为所有看书的人写书评”被定义为新方向。

与《纽约时报》书评版这种给识文断字的人看的媒体复苏一样,停刊多年,号称用图片给不识字人看的老牌杂志《生活》也准备复刊。时代华纳集团的智囊们已经推沙盘多时了,毕竟还有人舍不得这本1936年就创刊的老杂志。纽约传媒分析师保罗·奇姆说道:“《生活》杂志尽管在1972年和2000年两度停刊,被评论界评价为电视文化取代图片杂志的案例,但是在数码相机大量泛滥的年月,给所有的摄影人一个机会,也许更能恢复看图说话的《生活》杂志精神。”

但是在前任法国《世界报》驻美记者兼法国政府顾问维厄看来,《纽约时报》书评版和《生活》杂志都没有自己令《红鲱鱼》杂志重整河山待后生来得大手笔。因为《纽约时报》书评版是给衣食无忧却无万贯家财的知识分子们看的,而《生活》杂志干脆变成了一本每期发行量1200万份的赠阅捆绑品。相比《红鲱鱼》的复苏,则意味着数百亿美元的重新投向。

实际上《红鲱鱼》并不是一本发行量惊人,广告收入海量的杂志,但是它的象征意义却价值不菲。按照《红鲱鱼》创始人帕金斯在2003年3月停刊后的一次访谈中所说的,“华尔街和众多投资大亨们都关心我们,这就足够了,因为我们衔接了新技术的涌现与商业资本,发明人总是希望我们来报道他们,因为只有这样,大笔投资才会毫无担忧的砸过来”。1993年帕金斯独立创办《红鲱鱼》杂志被人们戏称为“股票公开发行前的辅导材料”,在2000年该杂志风头最盛的时候发行量曾经高达25万份,2000年一年24期杂志的广告页总量高达3357页,当年9月份的杂志更是打破了世界纪录,广告和文章合计552页,厚度只有电话查询簿能够比拟,重达2磅,以至于有人调侃道:“在2000年有人一不小心,将一本杂志从桌上碰落,砸到一只猫,结果猫当场就一命呜呼,不用说,这本杂志就是《红鲱鱼》。”此后新经济泡沫破灭,定位于在商业和技术媒体之间的新经济媒体迅速失去空间。《Upside》和《红鲱鱼》也不例外,《福布斯》杂志的科技版《ASAP》杂志也被殃及池鱼。最后《福布斯》的发言人莫尼·贝格利(Monie Begley)向外界很无奈地宣布:“我们发现,并不存在所谓的新经济杂志的真正市场。”

但是16个月后,《红鲱鱼》又回来了。《华尔街日报》用《红鲱鱼重出江湖》的评论文章来调侃此事,“《红鲱鱼》所代表的加利福尼亚科技界小圈子,预示着全球资本对于技术投资的投向,至少维厄夺取了技术和支票间的话语权”。实际上《红鲱鱼》利用与创业投资的关系,很早就盯上了中国的技术人员与市场,包括UT斯达康、得奥生物都曾经是《红鲱鱼》的案例,据说创始人帕金斯曾经谈到他的两个中国目标,一是关注中国新兴的技术创业机会和新的商机,二来希望找到类似硅谷的模式嫁接到中国市场去。实际上只要有资本就会找到新技术,这已经是《红鲱鱼》这类猎头杂志的基本原则了。当一个记者,同时兼职技术经纪人成为了新的撰稿原则。

面对夏天三本不同的刊物的复苏,所有的评论者都不能自已。查尔斯·麦格拉斯在《纽约时报》书评100周年的时候说道:“几乎没有任何事可以天长地久,在泛黄的新闻纸中,文学盛名起起落落例如桑塔工纳及詹姆斯·古德·科森斯,而一些状似可畏的文坛旗舰,如波尼及李佛莱特,勇敢航行数十载后,就沉入商业的波涛中,激不起任何文字涟漪。”而摄影师布多尔夫斯基拿着1936年《生活》创刊号的复制品说:“从水银胶片到今天的数码摄影,延续卡帕精神成为了一切。”而《红鲱鱼》遭到的评价更写意,“坚持给工程师和银行家间拉皮条,不丢人”。