田沁鑫:艺术贵在有胆

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

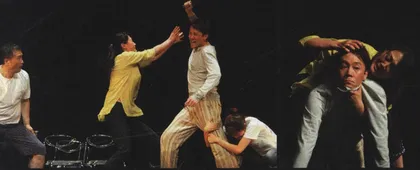

话剧《生活秀》剧照

田沁鑫

一只鸡到底能有多少种吃法?继电影《生活秀》、电视剧《生活秀》之后,6月18日,话剧《生活秀》又登上了保利剧院舞台,并将作为保利集团打造的第一部商业戏剧在全国巡演。话剧《生活秀》除了人物的名字还叫来双扬、久久之外,基本和武汉,和鸭脖子脱尽了关系。吉庆街的市井风情变成了北京昌平一家人的生活百态;风情万种的来双扬变成了默默承受、瞪眼看人生的大姐;田沁鑫硬生生把一个琐碎人生的故事烙上了她从《生死场》到《赵氏孤儿》中一脉相承的坚忍、激烈。但商业戏剧的框架使《生活秀》的先天气血显然无法担当导演的血性气质,田沁鑫也终于面对了自出道以来从未面临过的尴尬:一边是平均八成以上的上座率给予她商业上的肯定;另一边是老朋友们从艺术角度发出的疑问。

三联生活周刊:《生活秀》上演后,有很多原来热爱你戏剧的人对这部戏中的粗糙表示失望,进而发出疑问:田沁鑫为什么会接一个商业戏?你是否有在商业要求和自己的艺术追求中斡旋的感觉?

田沁鑫:多少朋友看了戏说,田沁鑫,你半辈子打下的这点江山不容易,挣了这点名气不容易啊,你怎么做了这么个戏啊。我非常感谢朋友们的好心,但我尚在壮年,怎么能够举足不前呢。做人有非议是正常的,你如果都没有勇气让别人误解你一段时间,你就不够坚强。

《生活秀》很多地方不够好,因为时间太短。6月上演,3月找到我,如何在这么短的时间里弄出一个戏,这是我特别好奇,特别想知道的一件事情。李苦禅先生说过一句话:艺术贵在有胆。我觉得我是不是应该有勇气尝试一下。所以我的戏里有一句台词是:你别让人眼把自己看虚乎了,把自己看虚了就举足不前了。

在这样短时间里呈现出一个作品,其实是我怎么对它定位的问题。中国戏剧探索了将近20年,商业操作的戏比比皆是,但是缺少真正有艺术质量的作品。到我这里,我觉得,我依然还在里面渗透着某种艺术品质和精神气质。同时,我也能让老百姓进剧场,宽泛一点。用稍微提升一点艺术品质的东西打市场,我认为这个起步一点不低。所以这个戏,我认为是商业戏剧里艺术品质高的。但如果从一个真正戏剧作品的角度去衡量它,它肯定又是低的。恰恰这个高与低,是这个戏的成功之处。

三联生活周刊:话剧版的《生活秀》和电影版、电视剧版都不同,你似乎着力回避了原作中那种武汉的市井风情,把来双扬一家人“拔”到了60年代人、70年代人、80年代人精神面貌缩影的高度。

田沁鑫:池莉的东西我觉得搬上话剧舞台是有困难的。家长里短啊,生活场景啊,做人的那种心计啊,这些东西其实都不是我所擅长的。生活是苦难的,如果说一个女人在俗世层面上挣扎就算苦难的话,我会可怜她,但不会赞同她。因为各个阶层在生活层面上挣扎的程度是一样的。

池莉说,你只要名字还叫生活秀,女主角还叫来双扬,别的就随便你做了,我也希望你能把我意到笔不到的地方表现出来。我一听觉得这是个明白人,所以武汉的事就变成了北京的事,姐姐就不是单纯一个弟弟的姐姐,而是一个很坚强的瞪眼看生活、看社会的女性形象。那些市井层面的东西,我试着缩了一下影,把社会的东西融进去一些,但由于时间短,事件又不集中,不能说做得好。

三联生活周刊:你把《生活秀》弄成了一个冲突很激烈的东西,把来双扬从一个风情万种的女人弄成了一个默默承受,很“义”的大姐。你的戏里总是有这样的知识分子情怀。

田沁鑫:我是一个做戏的人,我喜欢强烈、表达得纯粹的东西,这比圆滑要好玩。激烈是一种人生感悟。我是60年代末人,这代人在少年时期粉碎了“四人帮”,后来就赶上了改革开放,时代琳琅满目,我们则被小嘴巴给抽晕了。结果就是,一方面你怀揣理想,另一方面你非常现实,挣扎得太激烈了。但我们的内心的核在那儿,还是很民族,很传统的。

我们团里70年代进来的小孩都喜欢跟着我,因为戏里的那种侠义,只有我这儿还能表现出来,虽然我是个妇道人家。我不敢说我是不是具有知识分子情怀,但我确实每一部戏都在对文化进行思考。《狂飙》,我看到的是五四时期那种大变动时代下的人如草芥,人被时代裹胁的那种可怜。其实我们这一代也赶上了一个大潮流、大时代,道德分离、价值的混乱,你会觉得处处可以下脚却又无处落脚。做《生死场》,是在世纪末的时候,我感觉到其中人的冷漠,生活压力加大带来的虚空,回看一百年前东北农村那种由于愚昧带来的冷漠和麻木,近似得不得了。

年轻一代经常对我们这拨60年代的人说,你若尚知好歹,你就说话,站出来说什么是好什么是坏。现在,我就是在拿戏剧说话啊。