舞弊:被破坏的规则

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

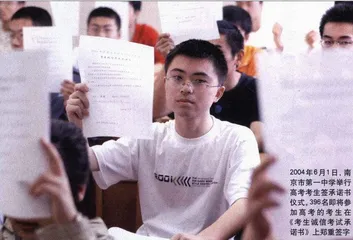

2004年6月1日,南京市第一中学举行高考考生签承诺书仪式。396名即将参加高考的考生在《考生诚信考试承诺书》上郑重签字

“大多数人倾向于认为美国的高考模式比我们优越,重质量而不是数量,他们的考试录取方式也比较灵活,全国统一的SAT考试并不是绝对重要的决定因素。据说哈佛大学1996年就曾经拒绝过160多名‘高考状元’。”北大法律系教授孙东东教授是从1988年开始做了18年的大学招生工作,跑遍了29个省市自治区,他认为中国教育资源的稀缺决定了自身制度设计的特殊性,“全美国有大学1万多所,美国办大学跟办公司一样,三个人就可以申请一个大学,经过美国六大学区教育委员会认证的大学3000多个,就相当于批准有资格的3000多个,那么美国的知名大学、世界知名大学有近百个。而全美国明年应届高中毕业生只有200万,我们国家1300多所大学,就是正式认可办学资格的,那么考生今年是将近700万,每年的高中应届毕业生将近1000万,有300万左右不参加高考,我们入学率是全国平均53%,这个比例供需矛盾跟美国没法比,这是历史原因形成的。”孙东东说,“其他各种灵活的录取模式适合我们么?我对此非常怀疑。首先,如果扩大主考官的自主权,比如降低基本分数线或所谓‘提档线’,在中国会造成什么样的后果?灾难性的大面积腐败未可知。我国目前的高考录取制度之所以相对公正,一个主要原因就是最低分数线制度,这是对招生走后门现象的一个最重要制约因素。最低录取线虽然不是绝对不可逾越的门槛,但要想把没有上线的考生档案提出来却也并非易事。”

教育资源的困境决定了一种选拔制度,而这种制度又恰恰导向了一套现状中的生存法则。全国教育考试研究委员会委员刘海峰从人口增长的角度分析科场舞弊的发生:清代人口由清初的不足1亿,到道光三十年(1850年)已达到约4.3亿,人口总量增长所带来的考生增加,使科举之途越来越窄,压力下舞弊潜滋暗长。“这种解释同样可以嫁接到对今天高考舞弊案的分析上。我注意到近年的高考舞弊案往往发生在教育资源匮乏的农村或一些中小城市,在这些地方,上大学几乎是摆脱困境的惟一途径。今年全国普通高校招生报名人数总计723万,较去年净增110万名,增幅为17.9%,其中农村考生为398万名,占报名总数的55%,首次超过城镇考生人数。虽然社会各阶层流动的通道日益多元化,但通过高考改变命运,仍是最体面、最重要的一个途径。”

规则被破坏的动力不光来自于个体。刘海峰说,舞弊案背后常常有着一个庞大的利益共同体——官员与其他县市比拼政绩,升学率高的学校可以多收学费,可以从有限的教育资源中分配到更多、获取更多的教育经费,老师可以拿到高额奖金等等——逾越规则的投机和冒险很容易在利益的勾结中得到膨胀,“说白了,这是背后的一个巨大权力”。

“因为教育经费有限,各地的首要选择,当然是扶持重点学校。这也是穷国办大教育最为现实的选择。”一名叫王德华的中学校长说,“教育质量是重点中学评价标准的重要一条,而高考升学率又是教育质量评价指标的重中之重。”

王德华说,两年前嘉禾舞弊案的发生背景就是,嘉禾一中一直在申报省属重点中学,为了达到这一目标,一方面另择新址建新校园,从学生中收取建校费加强硬件设施建设;另一方面拼命提高升学率。提高升学率可吸引更多的择校生,增加收入,同时可增加申报省重点中学的分量。“一中的压力很大,省里、市里每年都要对学校按考上本科的人数比例排队。”他说,“在这样的动力下,集体舞弊只需要教育系统直管单位的一个默认,便成了心知肚明的事了。”