报道:黄埔军校80年

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

1924年,国民党党政军要员出席黄埔军校开学典礼

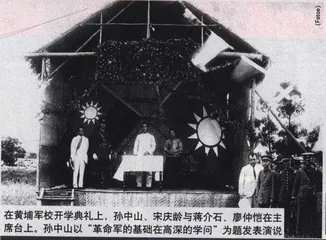

在黄埔军校开学典礼上,孙中山、宋庆龄与蒋介石、廖仲恺在主席台上。孙中山以“革命军的基础在高深的学问”为题发表演说

1925年,黄埔军校政治部工作人员合影。前排左四为聂荣臻

黄埔军校课堂

1924年6月16日黄埔军校正式开学典礼上,军校创办人孙中山在一个多小时的演讲中宣布,创办黄埔军校的目的,“就是创造革命军,求挽救中国的危亡”。黄埔军校的创办时值第一次国共合作时期。当孙中山准备返回广州重建大元帅府时,一系列的失败使他认识到,在革命斗争中,组建一支忠于革命的军队何等重要。他决心仿效苏俄红军建军经验创办军官学校,作为建立革命军队的基础。在参照苏联模式后,军校以孙中山提出的“创造革命军,来挽救中国的危亡”为宗旨,采取军事与政治并重、理论与实践结合的教育方针,为国共两党培养造就军事政治人才。为此国共两党对该校都极为重视,皆选派重要干部到校任职:孙中山亲自兼任校总理,蒋介石任校长,廖仲恺任国民党党代表,中国共产党人周恩来、熊雄先后担任军校政治部主任。60多年后,当年的学员李默庵和宋希濂对当天依然记忆犹新:当日检阅台正中央高悬校训:“亲爱精诚”,两边配对联:“养天地正气,法古今完人。”正是孙中山试图通过黄埔师生为纽带,团结两党共同革命的写照。

然而历史的书写并非一厢情愿。黄埔军校机构庞大,组织严密,从一开始就是全国军事精英云集之地。黄埔军校第一任政治部主任国民党人戴季陶因国共合作,在军校开学12天即辞职,预兆了未来黄埔师生的分裂。此后,由于周恩来从法国回国担任政治部主任一职,为共产党争取进步师生奠定了坚实基础,叶剑英、熊雄、恽代英、萧楚女、聂荣臻、张秋人等共产党人都曾先后担任教官及各方面负责人。1924年1月24日孙中山正式下令筹建黄埔军校后,决定在全国19个省招生考试。由于当时全国许多省区尚在军阀统治下,无法正常报考,只能委托各地党组织及参加国民党“一大”的代表物色和介绍。尽管如此,报名人数依然超过计划招生人数三倍多。共产国际和苏联政府对创办黄埔军校给予大力支持,除派来军事顾问小组外,还向军校赠送了大批武器和经费。而蒋介石则从保定军校、云南、广东、浙江的陆军讲武堂、江西海陆军讲武堂、日本士官学校中挑选众多人员任教职。20年后,国民党方面黄埔师生被授予上将军衔的有近40人;共产党方面,中国人民解放军十大元帅中有5人出自黄埔,十名大将中黄埔出身的占了3位,1955年授衔的57名上将中有黄埔师生9人。由于国共两党分裂后,黄埔军校沦为国民党一党的军校,所有黄埔出身的共产党将领都毕业于前五期,如此密集程度,在世界军事教育史上都绝无仅有。

作为国共两党合作的重要成果,黄埔军校最大的价值在于培养了中国革命的军政人才。这些年轻的革命者因代表着中国未来的希望,而成为国共双方争取的对象。许多黄埔学员同时加入了国民党和共产党,随着两党的彻底决裂,不得不从同学变成敌人。在邓演达倡导下建立的黄埔军校中间派“黄埔革命同学会”被蒋介石全部逮捕后,黄埔军校的学员只能成为朋友或者对手。尽管国共两党同学曾经共同参加北伐东征,但随着“中山舰事件”,此后1927年4月12日蒋介石发动反革命政变,黄埔军校学员彻底决裂。从1924年一直到1950年,黄埔师生断断续续相互对峙交战26年。

抗日战争是黄埔师生可以称得上的“第二次合作”,也是他们军人生涯中最辉煌的一页。1937年8月,黄埔四期学生林彪在山西取得“平型关大捷”;1939年底,黄埔一期学生杜聿明在广西昆仑关大败有“钢军”之称的日军板垣征四郎师团,获“昆仑关大捷”。黄埔军人在国家和民族存亡面前都表现出革命军人视死如归的精神,无数黄埔军人血洒疆场。然后抗战后蒋介石发动内战,林彪和杜聿明在东北重新兵戎相见。回想当年,众多有志青年为共同理想来到黄埔,却因不同的理想分道扬镳。黄埔校友未能实现孙中山先生“亲爱精诚”校训,实现中国统一,不能不说是最大遗憾。

资讯

黄埔军校并不是近代中国第一所军事学校。此前北洋军阀曾在天津建立了近代最初的军事学校北洋武备学堂,不久南京亦设立南洋陆师学堂,随之各省则相继创办了武备学堂、讲武学堂等。而辛亥革命南北议和以后,袁世凯政权在1912年建立了中国近代军事史上著名的保定陆军军官学校,该校许多学生成为日后黄埔军校教官。

国共两党在华北、西北、华东、华中、华南的党组织秘密招生,初试录取后来广州复试,正取350名正取生编入第一、第二、第三队,备取生编入第四队。当年11月临近毕业时,恰好孙中山大元帅府在广州北校场开设的陆军讲武学校停办,其中第一、第二队共146人并入黄埔军校第一期,作为第六队,发给黄埔军校毕业证书。所以黄埔军校第一期没有第五队而有第六队,毕业人数比入学人数多出百余名。在首批学员中有女子学员队,涌现出赵一曼等巾帼英雄。

黄埔军校变迁

1924年5月在黄埔长洲岛上创办的“中国国民党陆军军官学校”及后(1926年3月)改组为“国民革命军中央军事政治学校”,因校址在黄埔,简称为“黄埔军校”,前后只招收四期学员。北伐战争开始后,招收第五期学员,随营训练,不在黄埔。1928年3月黄埔军校迁往南京,改名“中央陆军军官学校”,招收第六期学员(广东当局也在黄埔招生,但不久被并入南京军校)。1935年改名为陆军军官学校。1937年抗日战争期间迁往四川成都,抗日胜利后迁回南京,改名“陆军军官学校”。解放前,人们把它简称为“中央军校”或“军校”。陆军军官学校的其余17期办学地点包括洛阳、武汉、成都、广州、昆明、南宁、西安、迪化(今乌鲁木齐)等九所分校,解放后被统称为“黄埔军校”。需要指出的是,迁往南京以后的黄埔军校已经不复初衷,成为国民党一党独办的军校。

黄埔著名将领

从1924年6月16日在广州黄埔岛正式创办到1949年蒋介石败退台湾,黄埔军校共招收学生23期,毕业生超过30万人。国民党方面,黄埔学员仅被授予上将军衔的就有近40人;授予中将军衔,担任过集团军总司令、兵团司令以上职务的有50余人。共产党方面更是将星如云。他们的人生选择书写了历史,也书写了各自不同的命运。

共产党著名人物

聂荣臻

中国人民解放军元帅。曾任黄埔军校政治部秘书兼政治教官,参与广州起义、第四、五次反“围剿”、直罗镇和东征、西征战役。抗日战争爆发后参与指挥平型关战斗,1937年参与创建第一个敌后抗日根据地晋察冀军区。1950年初任人民解放军代总参谋长,1959年任国防部国防科学技术委员会主任,领导研制成功多种导弹和原子弹,不久又研制成功氢弹。1992年5月14日在北京逝世。

林彪

中国人民解放军元帅。1925年考入黄埔军校第四期,毕业后参加北伐战争和南昌起义,创下一个连击败一个师的奇迹,并在第一次反“围剿”中活捉国民党第十八师师长张辉瓒。“七七”事变后,林彪率115师于1937年9月取得平型关大捷。1948年9月12日,林彪指挥其部在辽沈战役歼敌近50万人。在东北与国民党军队3年较量中相继歼灭了黄埔一期师兄杜聿明、陈诚、卫立煌、郑洞国麾下108万兵力,解放东北全境。1948年11月在平津战役中仅29小时就攻克天津。1959年,任国防部部长,中央军委副主席。1971年9月13日,在蒙古温都尔汗地区坠机身亡。

徐向前

中国人民解放军元帅。黄埔军校第一期毕业,1927年加入中国共产党。曾担任红四军参谋长、军长,红四方面军总指挥,红军右路军总指挥,参加了长征。抗日战争时期,历任八路军129师副师长,八路军第一纵队司令员。解放战争时期,任晋冀鲁豫军区副司令员。建国后曾任总参谋长、中共中央军委副主席、国务院副总理兼国防部部长。1990年在北京逝世。

刘志丹

中国工农红军高级将领。1925年考入黄埔军校第四期。1928年发动起义建立工农革命军,并于次年年底正式建立红二十六军,在随后几年建立了陕北革命根据地,成为南方红军被迫长征时全国硕果仅存的革命根据地,使党中央最终把大本营放在陕北。1936年春在东征山西攻打中阳县三交镇时牺牲,年仅33岁。毛泽东称他是:“群众领袖,民族英雄。”

段德昌

红军高级将领。中共洪湖苏区的创始人,曾任红六军军长。段德昌1925年考入黄埔军校第四期,毕业后派往北伐军中任师政治部主任。后又被党组织派回湘北,同周逸群、贺龙一起创建湘鄂西革命根据地。1933年5月1日被错误冤杀于湖北省巴东县的金果坪,时年仅29岁。建国后,毛泽东将中央人民政府第一号革命烈士证书签发给他。

陈赓

中国人民解放军大将。1924年考入黄埔军校第一期,被称为“黄埔三杰”之一,毕业参加东征和南昌起义。抗日战争时期先后取得娘子关大捷和神头岭大捷,1938年指挥386旅在神头岭伏击日军粕谷第16师团,歼其1500余人。1943年指挥太岳部队伏击日军“战地观察团”,击毙日军军官180多人。1946年率部全歼黄埔一期胡宗南的“天下第一师”整编第一旅。1950年在援越中指挥越军仅用一个星期全歼了法军两个精锐兵团3000余人,被国际合众社称为“法军第二次世界大战以来最大的军事失败”。后任中国人民志愿军第三兵团司令员和志愿军副司令员,回国奉命筹建中国人民解放军军事工程学院,即后来著名的“哈军工”。历任中国人民解放军副总参谋长和国防部副部长。1961年在上海病逝。

左权

八路军高级将领。1924年初考入广州孙中山建国陆海军大元帅府军政部陆军讲武学堂,同年11月转入黄埔军校第一期,后曾被选派去苏联莫斯科中山大学和伏龙芝军事学院深造。1930年前往创建闽西根据地。1932年被当时的王明“左倾”错误路线撤销军长兼政委职务,先后参加五次反“围剿”和长征。抗日战争爆发后,被任命为国民革命军八路军副参谋长。1942年5月25日在辽县前沿阵地指挥作战时壮烈牺牲。

罗瑞卿

中国人民解放军大将。1926年底考入黄埔军校武汉分校(第五期)。1929年春被派往闽西配合中国工农红军第四军开辟闽西苏区,长征中曾任红军先遣队参谋长。1940年5月任八路军野战政治部主任,转战太行山区,参与了百团大战的指挥和多次反“扫荡”。1949年6月,负责筹建公安部,中华人民共和国成立后曾任公安部部长、中央军委秘书长、人民解放军总参谋长、国防部副部长。1978年逝世。

许光达

中国人民解放军大将。1926年春入黄埔军校攻习炮兵,1927年8月在江西宁都加入南昌起义南下部队。1930年2月参与组建中国工农红军第六军,1942年春调任八路军第120师独立第二旅旅长兼晋绥军区第二分区司令员。中华人民共和国成立后,受命组建中国人民解放军装甲兵,担任首任装甲兵司令员。1959年9月任国防部副部长。1969年6月3日在北京逝世。

国民党著名人物

陈诚

国民党陆军一级上将。1922年毕业于保定陆军军官学校,两年后进入黄埔军校,先后参加两次东征和北伐战争。曾参加对中央革命根据地的第三和第四次“围剿”,遭受惨败。西安事变后,任第四集团军总司令,主张抗日,先后任第三战区前敌总指挥、武汉卫戍总司令、第九、第六战区司令长官和军政部长等职,指挥所部参加淞沪、武汉、宜昌诸战役。1946年5月任参谋总长兼海军总司令,力主内战。1948年5月被免职,10月去台湾省。历任台湾省主席兼警备总司令、台湾当局“行政院”院长、“副总统”、国民党副总裁等职。

郑洞国

1924年顶用别人姓名考入黄埔军校第一期。先后参加东征、北伐战争、古北口抗战、保定会战、徐州会战和桂南会战。1943年春,郑洞国任中国驻印度的新编第一军军长,1944年9月升任中国远征军驻印度副总指挥。1948年任新成立的东北“剿匪”司令部副总司令,同年10月在长春向解放军投诚。建国后任水利部参事,国防委员会委员等职。1991年在北京病逝。

何应钦

国民党陆军一级上将。1924年6月任黄埔军校总教官兼教导第一团团长,1925年率部参加东征。北伐战争时,任第一军军长、东路军总指挥。1927年参与蒋发动的“四·一二”反革命政变,自1930年3月起任军政部长达14年之久。1931年指挥国民党军两次“围剿”江西中央革命根据地均失败。1935年6~7月,与日本华北驻屯军司令官梅津美治郎秘密谈判,达成了卖国的“何梅协定”。西安事变时,力主武力解决,部署重兵准备进攻陕西,轰炸西安。抗日战争期间,任参谋总长,1944年12月任同盟国中国战区中国陆军总司令。1948年5月任国防部长,1949年3月任行政院长,8月去台湾省,后任蒋的战略顾问委员会主任委员。1987年10月21日在台北病故。

张治中

中国爱国民主人士。保定军校第三期毕业。曾任黄埔军校学生总队长、军官团团长。1926年参加北伐战争。1928年起任国民党第五军军长、第四路军总指挥、中央陆军军官学校教育长。抗日战争时期,任第九集团军总司令、湖南省政府主席。曾率部参加淞沪抗战。抗战胜利后主张国共谈判,和平建国。1946年代表国民党参加军事调处三人小组。1949年任国民党政府和平谈判代表团首席代表。后留住北平(今北京),同年出席全国政协第一届全体会议,后任西北军政委员会副主席、全国人大常委会副委员长、国防委员会副主席、民革中央副主席。

宋希濂

1924年考入黄埔军校第一期,毕业后参加过两次东征和北伐。“八·一三”淞沪会战打响后宋希濂率部日夜兼程从西安开赴上海,作战勇敢,轰动全国。1941年日军由缅甸入滇西,率第36师迎击日军于怒江惠通桥并全歼敌军。1948年调任华中“剿共”副总司令,次年12月在大渡河沙坪被俘,并于1959年获特赦,1980年赴美探亲定居。1982年8月29日在纽约创立“中国和平统一促进会”,并任总顾问。1984年2月28日又在华盛顿发起建立“黄埔同学会”,任副会长。1993年在纽约逝世。

顾祝同

1916年保定陆军军官学校第六期毕业。1922年任粤军第二军参谋,后调黄埔军校,任战术教官兼管理部主任。1925年参加东征和北伐。1941年初,制造“皖南事变”,包围、袭击奉命北移的新四军军部及所属部队。抗战胜利后擢升陆军总司令、参谋总长,指挥国民党军大举进犯晋冀鲁豫、山东解放区,均遭失败。解放前夕,随蒋介石去台湾,历任“国防部长”,“总统府”战略顾问委员会副主任,“国防会议”秘书长。1987年1月在台北病逝。

杜聿明

国民党陆军中将。1924年3月考入黄埔军校第一期,后随第1教导团参加第一次东征。1932年初前往大别山“围剿”红军。1933年前往古北口阻击日军,次年进入南京中央军校高教班第一期进修。1941年2月,杜聿明作为中国缅印马军事考察团成员,赴缅甸、印度、马来西亚作军事考察。1945年10月蒋介石任命杜聿明东北保安司令官接收东北。由于与林彪作战失利,在辽沈战役失败后撤出东北。此后在1949年淮海战役中再败于解放军被俘。1959年12月,杜聿明作为第一批特赦战犯被特赦。1981年5月7日,杜聿明因病逝世。