双启蒙之《油漆未干》

作者:三联生活周刊(文 / 颜榴)

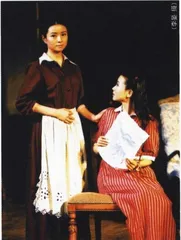

话题《油漆未干》剧照

从国际戏剧季到现在,北京人艺一直在演出《油漆未干》,单看剧目会以为这出纪念欧阳予倩先生诞辰115年的戏会显得有些老旧,实际上,这出戏比中央实验话剧院在1983年演出时更有当代性。1933年,予倩先生在巴黎看到这出戏,翌年就翻译成中文在广东和上海演出,半个世纪后,他的儿子欧阳山尊又把这部剧搬上北京舞台,雷恪生扮演那个在一天之内被发财梦刺激得大喜大悲的哈医生。80年代初,像哈医生一家那样盼望得到许多钱的愿望不是太强烈,或者说离我们的实际景况太远,而文坛弥漫着的“伤痕文学”的气氛使人们对这出涉及到艺术家命运的戏似乎没有给予太多的热情。今年90高龄的山尊先生难以割合对这部剧的由衷喜爱,他深知当年他父亲翻译此剧给中国话剧做范本就是由于它所采用的典型的“三一律”和写实主义的手法。

话剧是舶来品,写实主义是正统,看过《油漆未干》就知道中国话剧的奠基人根子很正。但因为现在的观众正赶上先锋戏剧的成长发达期,似乎谁再看写实的话剧就是过时。一方面本土现实主义戏剧的优秀作品没能占据观众的心,另一方面国外的经典作品又很少进入人们的视野,所以今天让我们真正数出几部像样的写实主义戏剧倒说不上来。莎士比亚固然好,中国搬演者往往过于注重表达自己的新意,哲学层面把握不当,有让人望而生畏之嫌。契诃夫也很妙,但其含蓄的表达方式非隽永型的文化人才能享用。而勒内·福舒瓦这个不为中国人所熟悉的法国作家虽然是为大众讲了一个他们所陌生的艺术家的故事,故事却很好懂。稍具艺术史知识的人都知道,19世纪末20世纪初是现代艺术深刻变化的时代,也是艺术和艺术家本人被历史淘汰和拣选最不可思议的年代,曾经被评论家讥笑过的“印象”和“野兽”等讽刺性用语马上被艺术家认作桂冠,既而成为风头最健的某一个流派得到承认,商人又加入进来给予追捧。从此以后,艺术和公众的关系发生了一个根本改变,评论家再也不敢公然嘲笑新出现的任何一种语言样式,而是去揣度、论证艺术家为什么要这样表达,大众则更不敢表示出反对,因为那样只会显示出自己的无知。现代艺术还制造出这样一个神话,天才艺术家在世时注定穷困潦倒,只有在死后方显英雄本色,画价一飞冲天。

《油漆未干》是对这段历史的生动写照,我们可以把未出场的穷画家克里斯宾想象成现在最著名的现代艺术的某大师,他病了还坚持在户外写生就很像凡高,他画石桥等和抹颜料的方式也叫人想起印象派和后印象派的许多名作。剧中的哈医生、达伦、罗逊和但文波分别代表了大众、批评家和商人的典型做派,他们之间的关系正如上所述。这里不仔细讨论它的剧情,情节无疑是非常真实可信的,它使对现代艺术还远不够熟悉的中国百姓得到一次法国味儿(因为现代艺术的早期中心在法国)的教育(当然是寓教于乐的教育)。在另一个层面上,当看到剧中的商人们为寻找画家的遗作而殚精竭虑时,有心的观众会发现从那时起资本已向艺术渗透,而百年之后的今天,资本渗透了一切,这也带来良多的感慨。好在北京人艺的演出不玩花招,朴实、诚恳。山尊老先生所以钦点任鸣导演,是因为任导一直对写实主义有所偏爱,可以说继承了人艺的传统。我们看到镜框式舞台上再现的是英国乡村医生家破旧的二层式木屋,光线是近年舞台上少见的室内自然光感。两位演员即扮演哈医生的李洪涛(曾在《康熙王朝》中演过葛尔丹)和演画家遗孀关尼的吴姗姗非常生动,两人虽是主仆关系,却在一点点较量,最终都赢得了观众的同情。惟一疑惑的是对小市民批判的态度是否有点过激?后来觉得这可能还跟哈太太、哈女儿演员的表演过火有关,看来写实主义的分寸真的不好拿捏。

总之,艺术史与话剧味道的双启蒙,是《油漆未干》历久弥新所在,所幸人艺就此剧举办学生公益专场演出应当是这一意图的体现,在中国的高等教育尚未建立良好的人文教育体系时,看看《油漆未干》这样的戏也许能得到许多意想不到的收获。