《小英子》的北京城

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

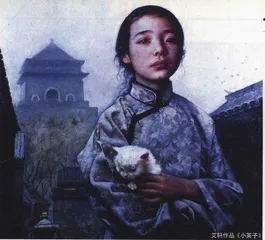

艾轩作品《小英子》

这幅油画是艾轩1996年的作品,当年在拍卖会上的成交价是26万元。事隔8年,不仅是画价增长显示了这幅作品在今天的现实中越来越高的关注度,对他本人也显示了不同的意义。《小英子》是艾轩转画北京题材的第一件作品,事实上8年间,关于北京题材的油画还是最初的这一幅和另一幅《京都往事》。

艾轩的名声主要由他的写实功夫以及他对藏民的描写构成,2003年秋季拍卖会上拍出好成绩的一幅《从狼谷里过来的孩子》就是他的典型作品。西藏题材的作品开始于1973年,那年他第一次进入四川藏区,按他自己的说法是,完全被那种强烈的物象所刺激,见什么都画。不过精神却处于休眠状态,好像成了一台复制现象的机器。后来,多次在西藏出出进进,大概二十多次,休眠的精神开始苏醒。那是在80年代初,开始还只是注意藏人的外表、高原强烈对比的光、艳丽的色彩、民俗民风,但是在西藏的经历,在那个能强烈表现人与自然对比的地方,他渐渐对那里的人和自然积淀出一种伤感。以后他在20年的创作中不断强化一种更诗化的意味,那就是在这个特定的环境里,人在与自然对比下所流露出的种种情绪。人在那种空寂中的无可奈何,人在一个暂时的平静中的等待,人在一个个状态下的内心独白。在这些作品中,他基本使用灰蓝调子的色彩,主要传达的是他所说的那种伤感,而实际上,这些作品给人心理上的感染远比伤感更有魅力,呈现出更复杂的心理真实。一个有意思的枝节是,艾轩在这个题材的作品,多数是以女孩为对象,他画的男人本来就不多,这些以男人为对象的作品却也少人问津。的确,如果不做细致分析,凭观者的基本印象,他所刻画的女孩比男人有更丰富的情绪和心理内容。他说过一个在西藏的感慨也许可以对此有所说明:“当看到几年前一张楚楚动人的小姑娘的脸,因为酷日疾风的反复打磨而出落得如此粗糙和异变到无法辨认的程度,我的绝望之感由此而生。”

和西藏系列里特殊的人与自然关系相比,《小英子》是另一种人与环境的关系。《小英子》里的小英子是老北京城里的一个小居民,身后是已经成了过去的老城。1996年艾轩在画这个作品的时候,还没有对北京古城做细致的研究,所以也还没有后来的震动,只把记忆中的“北京城”和今天的北京市作对比,总牵引出怀旧的意思。在这幅油画里,他把人物放在老城环境中,面向前方,这个前方却很不确定,整个画面弥漫着处在山雨欲来的凄迷之中。艾轩当时只是想试着描写一下,在即将来临的巨变面前,人在安详的环境中感觉到躁动的序幕就要拉开时,是怎么样的一种内心体验。

在艾轩的概念里,北京市不同于北京城,“北京城”不是一个简单的行政区域,而是有真实所指的物质存在,这些具体真实的物质作为一个体量巨大的艺术存在,似乎能围和出一种平静、安详的氛围。人在这样一个巨大的艺术存在中是一种什么样的精神面貌,以及城楼、灰墙、树影、鸽子,对于画家来说都暗示着一种意图。这种意图不仅来自他本人的片段记忆,也来自《小英子》之后他开始整理北京形象的研究。他的研究从《红楼梦》开始,最初是试图从曹雪芹笔中人的语言方式、行为方式、家常里短、院子树影、阳光空气来拼出一个老北京的形象。曹雪芹故居17间半房他去过很多次,突然有一天,它被拆了。开始他还很生气,后来从另一个角度理解了,这就是今天中国的文化现实。

实际上百年来,老北京一直是在被拆的过程中,今天的北京地产开发有它的现实需求,当年的义和团为了烧洋货,烧了从天安门到西四的几千间院子,50年代的改造者,无不是在在完成各自的使命。因此所有的考察,就不再是为了画出老北京风情,不再是为了怀旧,而是描写人处于一种变化之中环境里的心理事实,以及人与这种变迁的种种关联。

《小英子》之后他没有继续北京题材,就是因为有了这样的理解,他想画一张大画,画出与老北京的变迁相关的代表性人们,有义和团,有八国联军,有规划者,当然一定要有梁思成。他们都有特定时期的历史责任,而画出这个变迁的得失好像已经成了艾轩的历史责任。