报道:紫禁城“最奢侈”建筑的挽救之道

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

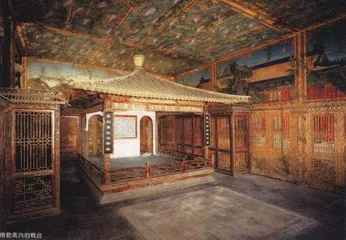

倦勤斋内的戏台

奢华的计算方式

奢华是相比较而言的。倦勤斋是宁寿宫花园的最后一座建筑,精巧的宁寿宫花园因园内大多选自江南的名贵山石林木而闻名。据故宫博物院资料,整个宁寿宫修建工程历时5年,耗用白银约1434000余两。

其实按照相关专家张淑娴的考证,倦勤斋不是朝仪建筑一一没有恢弘的气势,没有博大的体量,它只是一个面阔九间,由明殿和戏院两部分组成的逸乐建筑。张淑娴认为,清代建筑艺术的突出成就,不是表现在建筑结构和建筑技术的进步,而是突出表现在装饰艺术上。乾隆时期建筑的装饰极尽奢华,尤为注重室内装修,不惜工本,精益求精,倦勤斋的价值就在于其内檐装修艺术。

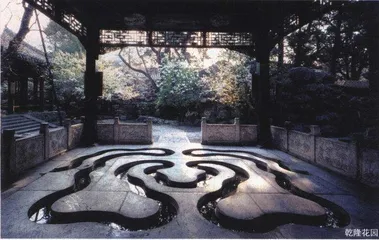

故宫博物院古建部副主任王时伟说,“倦勤斋是乾隆准备当太上皇所修建的宫殿的组成部分,修建宁寿宫期间,正值乾隆多次巡视江南、醉心于苏杭风景之时。但江南景物不适宜北京气候,为此,在乾隆花园内专门精心设计了用木雕髹漆的“竹篱”、“竹亭”和用竹丝镶嵌为文饰的倦勤斋。室内装修系发样交江南地方督办,斋内家具也是量准尺寸定身打造,一并运至北京组装。”

这还不是出奇之处。故宫博物院相关专家聂崇正说,在倦勤斋靠西边四间内有一个小戏台,是房子里套着的又一个建筑。这个尖顶亭子式的小戏台是紫禁城中现存的四个戏台之一。斋内除戏台外,还有用竹竿搭架成的透空隔断墙。室内的天顶部位以及西墙和北墙上都贴满了画幅。其实在殿堂内贴画是清代装饰宫殿的常用手法,这些画幅被称之为“贴落”,意思是贴上、落下。“贴落”的张幅都比较大,往往整个墙面或半个墙面只贴一两幅。

王时伟说,倦勤斋内遗存的极其丰富的历史文物中,室内通景画和天顶画堪称乾隆时期的代表。

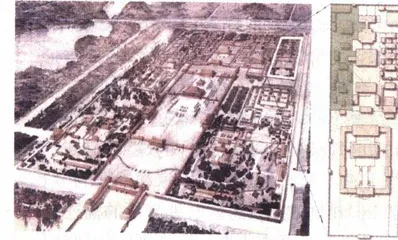

故宫宁寿宫和乾隆花园的地理位置

倦勤斋西四间室内北墙上的图画,画的是一处宫殿景致,有树石花草还有一段斑竹搭成的透空隔断墙,隔断墙的中间有一个圆圆的月亮门,月亮门外庭院中有两只丹顶鹤。王时伟说,有考证鹤出自清廷画师郎世宁之手。聂崇正在其《故宫倦勤斋天顶画、全景画探究》一文中指出,斑竹的隔断墙画得非常精致具体,每根竹竿都中间色浅,并画出高光,极富立体感。宫殿建筑采用焦点透视画法,深达感和层次感都很强,站在画前似乎能产生穿越圆圆的月亮门走入花园的感觉。

相较而言,同样画有一段斑竹搭架的隔断墙及远山、松柏的西四间室内图画则画得比较简单,聂崇正说,最富神奇妙趣的是顶棚上的画,“整个顶棚画满了一座藤萝架,架上爬满了藤萝,并盛开着蓝紫色的花朵。透过藤萝架和枝干花叶,从空隙中能见到蓝蓝的天空,这一切都是画上去的。观者如果站在戏台前的某一点上抬头望顶棚,其中藤萝架上的一个花朵正好悬在头顶上,呈透视状,整个造成一种很奇妙的立体视错觉”。“这是一处效果非常奇特的环境艺术场所,在中国传统艺术中似乎找不到类似例子。”

倦勤斋室内顶棚和墙面上的图画是由欧洲传教士画家及他们的中国助手借鉴欧洲教堂的天顶画和全景画形式而移植于清代宫廷,当初这类绘画在宫廷内外还画有多处,但保存至今却只有倦勤斋这一处了。

挽救成本

记者眼前的倦勤斋是一座残损的宫殿:裱糊在顶棚、木板墙上的银花纸大部分已经脱落、离骨、残破;有绘画部分的木板墙及顶棚木格白樘箅子,也因年久失修,出现不同程度的走闪、糟朽、残损。西四间内的戏台南侧木质仿班竹篱,及东侧仙楼,因年久失修,出现不同程度的残损;表演面的油饰、彩画,大部分已龟裂、脱落。

故宫博物院科技部副主任曹静楼说,保护倦勤斋工程中遇到的挑战不仅是如何复制建筑材料,使之在外型和使用上忠实原物,而且还要对已失传的工艺技巧、原有材料,如玉器、绢、竹丝镶嵌等进行研究,提出复制方案。

王时伟说,如果用当年倦勤斋的原物复原清代乾隆年间倦勤斋的陈设,有一定的困难。复原陈设方案最后确定是根据清嘉庆十九年(《倦勤斋陈设档》),选用故宫博物院珍藏的乾隆年间文物,按照乾隆的生活起居习惯,复原倦勤斋作为休憩、书房的陈设。

关于倦勤斋保护工程,故宫博物院方面作的初步预算为17685913.54元人民币,其中包括建筑修缮工程费用215万余元,内装修及家具修复保护费用485万元,装饰画修复保护费用766万余元,室内照明工程费用302万元。

曹静楼说,东五间上下两层仙楼都设有碧纱橱,紫檀透雕夹纱,中间镶嵌黄地双面透绣。仙楼上下层的群墙分别贴着雕竹黄花鸟、山林是鹿,并点缀以楠木、湘妃竹、漆作等制成的各种图案,双面绣织和贴雕竹黄尤其突出。

修复工作也因而艰难。曹静楼说,我们要保证原汁原味,现在大多工艺已经在使用机械,但是我们必须要纯粹的手工。比如倦勤斋中格心的夹纱等多处使用刺绣品,采用双面绣的手法,没有线头外露,可供两面观看,行针运线工整精巧。我们就到苏杭、南通等地寻找相同的工艺技术,因为这种装饰用刺绣在故宫中不算高档,因此解决刺绣品的修复工作相对容易。另外仙楼窗棂采用的是回纹嵌玉,“这些玉都是和田青玉,总共缺了一百多块。我们先后在北京、扬州这两大宫廷玉主要产地及历史上玉的产地及加工基地的河南南阳寻找,不仅在雕刻工艺、材质上,在价格上也要严格筛选。”

东五间顶棚、前檐柱、槛、框现状

难点之一是贴雕竹黄。曹静楼解释说,这种竹刻工艺要将毛竹锯成竹筒,去竹去青,留下一层竹黄,经煮、晒、压平,胶合或镶嵌在木胎、竹片上,然后磨光,再在上面雕刻纹样,“竹黄工艺已经失传了,我们考察浙江还有一些,但是在细薄的方面达不到要求,另一个是竹黄的随行工艺——要软得像面一样能直接贴上去,这也是我们下一步要重点解决的问题。”张淑娴说,将竹黄用在建筑上本身就是一种创造,而在倦勤斋的室内装修使用这种工艺的面积之大更为罕见,在皇宫建筑内使用竹黄现也仅见倦勤斋一处,极为宝贵。

约800万元的装饰画修复保护费用是占用比例最大的一块。曹静楼说:“倦勤斋的全景画有170多平方米,整个斋内有70佘张画,顶棚处有12张,我们大约再需要一个半月的时间就会全部修完。”

修复画占用的时间相当长,王时伟说:“修复的重点是画,难点也是画,从去年开始的修复工作就已经围绕画的试揭工作展开了。”到底用干揭法还是湿揭法是探讨的一个主要方面,曹静楼说:“因为画是工笔重彩,全部弄湿后揭颜色容易掉,干揭的话因为粘贴牢固,容易破坏画,讨论来讨论去,要先用喷雾器喷一下,然后立刻揭下来。”

曹静波在组织画的修复工作,他说最复杂的部分在工作室内完成,首先我们要保护画面,做颜色加固,再把画一层层地揭下去,从第一层的命纸,到三层背纸,一层布最后是三层壁纸,最后揭到画心的地方修补破裂画心,用新的命纸托起来,再修补有破洞的地方。

有趣的是,近三百年前,欧洲天顶画、全景画这类式样的绘画传进中国,在三百年后,针对展示西方艺术对中国建筑影响的倦勤斋的保护工作开始启动。这次保护工作由世界文化遗产基金会和故宫博物院合作完成。

仙楼

倦勤斋

建成于乾隆四十一年(1776)的倦勤斋取“耄期倦于勤”之意。东一间为通向西四间的通道,东二、三、四间为凹字型仙楼(楼上、下相同),经一通道可达东五间,各以碧纱橱间隔。楼下多为曲境小室,各处均安设休憩的宝座、宝座床。凹字型西向的碧纱橱后依仙楼上下设有楼梯。可通上下。楼上随楼下隔断区间。前有凹型走廊,各室均设宝座及宝座床。

据清嘉庆十九年、道光十七年和光绪二十三年的《倦勤斋陈设档》记载,倦勤斋楼上楼下共有宝座床13张(楼上7张,楼下6张)每张宝座床都有黄炕毡,红花炕毯。因倦勤斋空间曲折狭窄,家具多为精细小巧的黑漆描金,漆地嵌螺钿等品类较多。

乾隆之后,嘉庆、道光、光绪年间也都有在倦勤斋活动的遗迹,也都将该处作为书房使用。倦勤斋的内装修和布局没有大的改动,基本保留了乾隆时期原貌。斋内的陈设根据各朝皇帝生活习惯的不同,略有改变。但改动最大的是清逊帝溥仪时期,据1924年清室善后委员会所做的“点查报告”记载,倦勤斋内陈设的家具、文玩较之光绪二十三年的(《倦勤斋陈设档》)记载已大为减少,仅文具、民间插挂、对联、贴落等物少量存在。据此推之,清代末期和民国初年,末代皇帝溥仪退位后曾居住在紫禁域的后半部,一些珍玩陈设被溥仪当作私有财产,遭到不同程度的损坏和流失。倦勤斋内的陈设品自然不能幸免。

故宫文物的“外资”之路——专访故宫博物院古建部副主任王时伟

三联生活周刊:我注意到此次与故宫博物院合作的美国世界文化遗产基金会的中国赠款项目清单中,他们早在1996年就开始与国家文物局合作进行三星堆考古遗址的保护,而这次有关倦勤斋的合作,则被称为“故宫历史上史无前例”的事件?

王时伟:故宫过去的文物保护主要是依靠政府拨款,我记得在80年代,国家文物局一年拨给故宫的维修经费是几百万人民币。在当时,这个数量已经相当可观,要知道,一个省一年维修经费如果投入百八十万就已经相当不错了,故宫在当时每年都能保证在三四百万之间维修经费。到了90年代初,已经能达到800多万,后来是1000多万。

三联生活周刊:也就是说,当时与国外相关机构合作的必要性不大?

王时伟:那段时间我们的保护模式是,每年会根据文物保护状况确定一些项目,实际上主要是排除险情——比如宫殿大梁出现糟朽等情况,要做到保证观瞻就够了。从70年代后期开始,一些西方文物保护方面的机构也陆续来中国考察过合作方面的事宜,有通过官方途径介绍到故宫来的,我记得建宫花园就是当时的一个项目,但是最后合作没有谈成,里面的原因很复杂。那时我们与国际机构在经济上的合作基本没有,有合作也局限在技术上。

三联生活周刊:“不急迫”的深层次原因是什么?

王时伟:有一个情感和面子的问题。更深层的原因是我们与国际间保护理念的差异。比如建宫花园的合作项目,故宫当时提出的方案是,复建完成后,我们打算保存外表,里面做混凝土的库房使用,这在国际文物保护的规则中是不可接受的。

三联生活周刊:这种状况转变是突变还是渐变的过程?

王时伟:关键还是文物保护的观念愈来愈与西方与国际接轨,经济方面压力也是一个原因。过去我们叫重点抢救,很少再有条件去顾及室内修缮,实际上在后者投入需求很大。

三联生活周刊:这次合作计划于2008年北京举办奥运会前竣工,会不会因此建立起一个文物保护合作的模式?

王时伟:我们的合作关系是建立在以信息和技术交流为主的长期合作基础上,肯定会形成文物保护合作的一个重要模式。比如说我们前期围绕工程的研究调查就做了一年,这在以前不可思议,以前就事论事,现场调查就足够了。这次诊断病害,记录工作仔细到了前所未有的程度。这是一个好的契机。我们已经有了议项,下一步将就乾隆花园作进一步的合作。

乾隆花园