印度发展为何黯然失色?

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

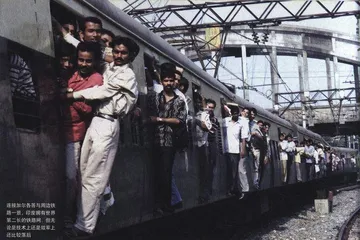

连接加尔各答与周边铁路一景。印度拥有世界第二长的铁路网,但无论是技术上还是效率上还比较落后

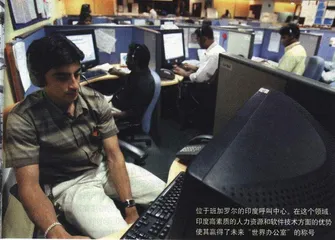

位于班加罗尔的印度呼叫中心。在这个领域,印度高素质的人力资源和软件技术方面的优势使其赢得了未来“世界办公室”的称号

软件业就像一座孤岛

安德拉邦首席部长奈杜执政的海德拉巴市是印度发展最现代化的大城市之一,也是印度引以为自豪的软件业高度发达的地区。尽管国内民主同盟多年执政带来经济高速增长,但民意调查显示,认为邦政府的经济改革让大多数老百姓受益的还是只占15%,而认为富人受益的则占到53%。有39%的选民认为经济改革只是让首府海德拉巴市得益,其他城市和农村的利益则被忽略。

更令人震惊的是,仅5%的该邦民众认为信息技术给他们带来了实际利益,而表示对普通人没有任何好处的则占到81%。尽管印度去年软件出口额创纪录地达到165亿美元,但印度国内电脑的平均拥有量却远远无法与中国相提并论。“出口明星软件产业就像是印度经济中的孤岛,它与大多数缺乏基本教育的老百姓没有任何关系,也发生不了任何关系。”

这一点无疑与辛格所言“国民的基本满意度”背道而驰。据90年代中期的统计,印度工程技术人员和大学生数量位列世界第二,其科技人才的数量和水平直到今天仍在世界名列前茅。这本来是令全世界都钦佩的数字,然而另一令人尴尬的印度官方统计却显示,印度文盲高达35%(据西方估计可能更高达总人口的一半),许多印度农村文盲甚至连选票都不认识,以致只能在选票上用不同的图案来区分不同的政党。与在印度经济高速发展的主要受益者中产阶级对大选的相对淡漠相比,位于下层的印度农民和手工业者却在漫长的大选中表现出更大的热情。原因实际就在于“印度光芒”背后的“阴暗面”:3.5亿印度人生活在贫困线以下;全国失业率高达10%;水电等生活必需品难以得到正常供应;全国没有一条像样的高速公路……国大党竞选候选人索尼娅·甘地正是听到了印度广大下层人民在新经济中的茫然而赢得了这场看似不可能的胜利。

复旦大学世界经济研究所所长华民日前的印度之行甚至让他发出了印度其实“依然停留在电影《流浪者》的那个年代”的看法。德里和孟买等大城市公共设施的缺乏,使华民感到新经济虽然在促进整个印度经济的发展,但对于改变大多数印度穷人的生活作用却不大。华民认为,像中国和印度这样的人口大国和发展中大国,不能仅靠像软件业这样一两种高科技产业来实现整个国家的腾飞。“对于占印度人口50%的文盲来说,软件是什么,他们根本不知道。印度的软件业作为‘经济孤岛’,溢出效应很小,很难给印度普通劳动力提供就业机会。从这个意义上说,印度经济的可持续性可能不如中国”。

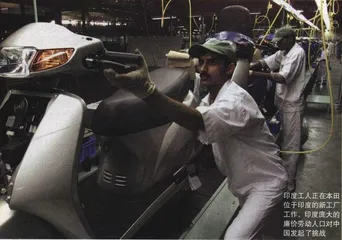

印度工人正在本田位于印度的新工厂工作。印度庞大的廉价劳动人口对中国发起了挑战

世界工厂和世界办公室:谁能解决更多就业问题

显然,软件业和其他新经济力量自身并没有过错。德意志银行驻新加坡的亚太经济学家桑杰夫说:“印度经济增长得太快了。虽然我们已经预计到印度经济的起飞,但实际增长速度大大高于我们的估计。”不过印度媒体却认为,印度经济近年高速发展得益于好年景。印度媒体4月10日报道说,本财政年度由于全国雨水充沛,农业发展在整个国民经济中的表现最佳,全年粮食生产有望创历史最高纪录。相较歉收的2002年出现的农业负增长,风调雨顺的2003年在去年的低起点上才能出现如此经济增长。“我们仍能感受到强季风雨的后续影响,”一位经济评论员阿查里亚说。

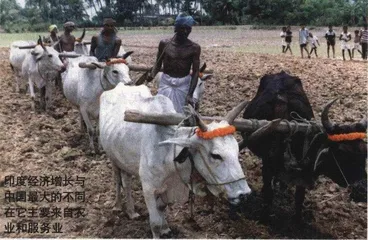

印度经济增长与中国最大的不同在它主要来自农业和服务业

辛格在回答《费加罗报》记者有关印度经济因季风受益而显示出的脆弱性时反驳说,印度经济的高速发展成为“非理性的嫉妒对象”。但他无法解释占国内生产总值25%的印度农业无法解决剩余劳动人口就业问题。

中国的方式是将自己变成“世界工厂”,通过大力发展制造业实现充分就业,并在人民群众收入增加和成本增加的情况下,尽可能增加人力资本投资和公平居民的收入分配,以便使中国经济在将来平稳地走上依靠内需为主和产业结构升级的经济增长轨道。而印度前总理拉奥则早已表明“印度的经济发展要走‘中间道路’”,要“均衡地实行自己的经济模式”。印度政府高层认为,以金融和软件为特色的服务业主要依赖于印度人自己的智力资源和金融资源,而不需要像中国大力发展传统制造业而从国外引进技术设备。与中国相比,印度经济增长对外商直接投资的依赖小得多。

有人将印度和中国的发展模式之争比作“头脑”和“身体”之争。原因是甘地早先就曾经说过:上帝禁止印度如同西方那样的工业化——如果我们的国家进行类似的经济开发,它就会像蝗虫一样把世界扫光。然而在印度人引以为豪的服务业中,庞大的剩余劳动人口很难在印度位居世界前列的软件信息产业、制药和生物技术产业中得以消化。印度著名软件公司一一维普罗公司总裁阿吉姆·普雷姆吉日前乐观地认为,软件业将有潜力到2008年创造出另外200万个直接或间接的工作岗位,但这一数字和印度上亿的失业大军相比,仍然黯然失色。

新德里的著名智囊机构“印度产业联合会”提供的数据表明,印度经济增长与中国最大的不同在它主要来自农业和服务业,而并非制造业。今天的农业在印度国民收入中仍然占25%的份额,几乎是中国的两倍。印度的GDP增长率中,“服务业”提供了48%的巨大贡献。虽然国际货币基金组织的吉姆·高登认为,“印度的经济结构更像是中等发达国家”,但由于印度将高科技产业都归纳到服务业中,因此准确地说,印度的主要增长点在于已经无法容纳更多就业人口的农业和未来也不可能大规模解决就业问题的高科技产业。华民表示,“根据历史的经验,假如没有能够容纳大规模就业的制造业的发展,任何一个发展中人口大国都不可能实现经济腾飞。”而马里兰大学的经济学阿文德·帕纳加里亚教授认为,要想扩大贸易、吸引投资,印度必须刺激工业的发展。

全球化和本土化:谁的发展更加脆弱?

2003年,中国出口的4000亿美元中有近60%是外商投资企业创造的。而在不久前,一个世界性的反全球化大会在印度召开。中国2003年的进出口额增加了2000亿美元,这个数字相当于印度2002年的贸易总额。提供这一数字的华盛顿国际经济研究所中国问题专家尼古拉斯·拉迪认为,“中国或许是开放和增长之间具有相关关系的最好案例”。

过分依赖国际市场并非没有风险。20世纪八九十年代拉美国家“外资主导型”开放道路由于跨国公司撤资带来的经济衰退,在中国也引发了担忧和争论。有关外资输入没有带来相应的技术溢出效应的“增长而不发展”效应,已经在中国繁荣的汽车工业中得到体现。国家科技部委托北京大学政府管理学院路风教授进行《发展我国自主知识产权汽车工业的政策选择》的调研得出的结论显示:中国汽车工业迄今没有走上自主开发的道路,引进外资“市场换技术”的政策至少已在汽车工业领域被证明失败。一个强有力的论据是,中国汽车工业合资20年,至今没有开发出一款走向世界的自我品牌,汽车技术仍然严重滞后。而印度塔塔汽车集团则已经开始考虑向中国出口汽车。

摩根士丹利首席经济师罗奇认为,印度一项重要的优势是,它并不过度依赖出口作为其增长来源。考虑到印度快速扩张的出口份额仅占GDP的10%,罗奇在一份报告中称,“印度的增长模式比起此地区的其他国家均衡得多”。印度商品进出口总值仅占去年GDP的约20%,中国则在60%左右。

尽管印度经济全球化依赖程度较低,但它并没有远离全球化的风险。原因是,印度经济中快速增长的产业其实在很大份额上与中国企业一样,仍然依赖于国际市场。以印度最大的塔塔集团为例,塔塔软件从国际市场获得的收入比重高达90%。相比之下,中国发展中的软件业却主要依赖巨大的国内市场。中国占有优势的制造业产出仅占美国总产出的14%,其就业岗位仅占美国工作总量的11%;而印度具有优势的服务业占美国经济的60%,其就业人数约占美国就业总数的2/3。由于印度高度国际化的新兴产业更多地与欧美发达国家的核心产业重复,已经引起了欧美的关注和遏制。不久前美国参议院通过一个修订案,要求限制把涉及政府合约的工作外包给海外工人,美国政客已经开始把向海外分包业务看作是导致美国技术及服务行业就业率难以恢复的罪魁祸首。最近,在人们的强烈呼吁下,印第安纳州取消了与印度塔塔咨询公司签署的一项价值1500万美元的信息技术合同,而美国国会也在就美国的金融安全和医疗记录是否陷入危机而展开调查。

令人敬佩的亮点

执政的全国民主同盟在大选中的落败绝非意味着印度经济奇迹的虚幻。中国前驻印度大使裴远颖认为,由于直接继承了英国经济立法方面的内容,印度的市场经济法律体系已经比较完备,这就使印度的现代企业制度比较完善,企业管理水平较高,金融系统运行比较健康,银行坏账率低(约10%)。这些都是未来印度经济持续发展的保障。

《华尔街日报》认为,虽然印度吸引到的外资与中国相距甚远,但是投资组合经理们说,就股市投资来说,印度在许多方面比中国更具吸引力。这个南亚大国诞生了众多具国际竞争力且管理风格更接近美国竞争对手的公司。投资者认为,与中国相比,印度拥有更完善的公司信息披露制度、更有力的产权保护措施和对投资者更友好的司法体制。也正是因为印度拥有良好的制度基础设施,印度10年前开始的经济自由化的重点放在了金融自由化上面了。这与中国的改革策略正好相反。

与中国和其他高速增长的经济体不同,印度政府几乎未对任何特定行业给予过优待。印度政府对该国经济增长的最大贡献是私有化和放松监管,而非通过产业政策加以干预。而中国的民营企业家却正在为如何争取到和跨国公司同等的竞争条件而苦恼。

印度经济增长方式的另一个优点是“不需要老百姓勒紧裤腰带过日子”。上世纪90年代,经济高增长国家的国民储蓄额通常要超过GDP的40%,中国去年的储蓄率是44%。印度的储蓄率为20%~25%,这一较为平实的储蓄水平可以使印度人更多地享受自己的劳动果实,稳定的国内消费也成为印度经济增长的主要推动力,使其不必依赖起伏不定的出口需求。在这种发展模式下,印度可能永远无法达到中国的经济发展速度,但更有效率的印度企业和资产质量更加良好的银行为印度长期的经济发展提供了足够的耐力。在这些领域,印度不仅获得了国内,甚至得到了全世界的赞赏。

印度官方对童工数量的估计约为1800万人。图为一个印度童工在砖厂劳动

中国拥有优势

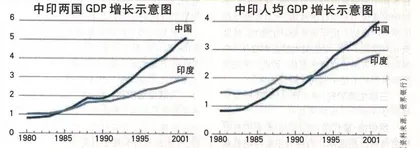

人均收入:印度的人均收入为480美元(2002年数据),而同年中国的人均收入为940美元。

GDP:去年印度国内生产总值为5101亿美元,当年中国GDP为12600亿美元。

近10年GDP增长速度:中国约为8%,而印度只有6%。

受教育程度:约10亿印度人口文盲率约为33%,中国13亿人口拥有约2亿文盲。

电力供应:印度约60%的居民住户没有电力供应,而中国90%以上村庄通电。

基础设施:中国拥有高水平的公路、港口、电力部门和工业园区,而印度铁路线路至今多轨并存,缺乏高速公路和地铁系统。

外国投资:中国一年大约能吸引500多亿美元外资,而印度在此仅为中国的1/10。

出口:2002年中国的出口总额为2660亿美元,大约是印度的4倍。

印度拥有优势

司法体系:与中国相比,印度的合同法和版权保护体系要更加完善。

语言:中国拥有全国统一的语言和文字。印度语言繁杂,但在英语方面的优势有利于信息技术服务和后台工作的全球发展。

资本市场:印度私营公司融资渠道通畅而稳定。相对而言中国的金融秩序有待完善。 投资效率:据国外专家分析,近10年中国GDP增长速度约为8%,印度为6%。考虑到中国储蓄率高达40%而印度储蓄率只有24%,以及吸引外资上的巨大差异,两国实际投资效率为中国年投入40美元挣7美元,印度年投入24美元挣6美元。

明星企业:在过去20年里,中国经济已经腾飞,但中国的私营企业却没有随之腾飞,中国迄今还没有出现能够与大型跨国公司一决高下的世界级私营公司。2002年,《福布斯》杂志对世界上最好的200家小公司进行年度排名,印度就有13家上榜,而中国仅有4家,而且都在香港特区。

印度经济:机会大于中国?

印度经济首次超过中国的增长速度——尽管中国经济界人士强调这仅仅是一个季度的增长速度——让多年埋没在中国经济迅猛增长阴影下的印度人欢欣鼓舞,以至于前执政党全国民主联盟在竞选纲领中明确表示,要在2020年让印度变成一个“发达国家”。美国《芝加哥论坛报》引用的印度一位副总理的话充分表明了印度的雄心:“20世纪属于西方,21世纪将属于印度。”花旗银行最近的一个调查报告认为,印度(未来)的机会大于中国。几乎所有国际大银行都持同样观点,理由也是相似的:与中国相比,印度有更大的追赶潜力。对此,国务院发展研究中心技术经济研究部部长郭励弘认为,经济增长就像马拉松,观察经济增长速度也应该是长期行为。印度整体经济赶超中国尚有待时日。无论如何,印度经济的崛起给中国提供了另一个借鉴之道。