阅读:王文澜谈《自行车的日子》

作者:苗炜(文 / 苗炜)

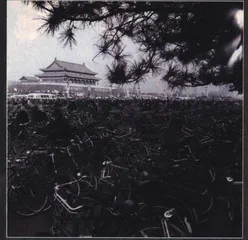

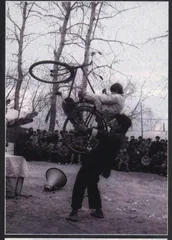

自行车——它曾是中国人最重要的交通工具,在城市生活中的地位正渐渐变化,当一本题为《自行车的日子》的图书出现在你面前的时候,它也许会勾起你一点点特殊的回忆。 《自行车的日子》由王文澜(《中国日报》摄影记者)、倪萍(中央电视台主持人)夫妇合著,王文澜的图片能让人直观地感受到时代变迁,而倪萍家长里短的文字在这个大背景烘托下更显出一股温情。

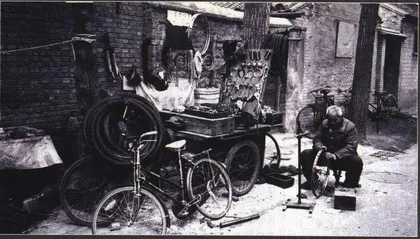

王文澜说:“自行车能很好地表现出中国人的生活状态和生活方式,看到自行车就能心里一翻腾,引起感情上的变化,它就像是家里的一个人,它要是有什么毛病就跟人病了一样,而修车铺就是医院。还有一样东西消失得比自行车还快,那就是缝纫机,它也承载了我们许多生活的记忆,缝缝补补,现在用不着了。”

记者:过去的生活节奏比较慢,现在的生活节奏比较快,这是不是意味着那些美好的瞬间也会变得比较少?

王文澜:不,我觉得美好的瞬间还是一样多,还是看你能不能发现。过去我骑车拍照,看到什么好场景就停下来,但现在我开车,停不下来了。我曾经碰见这样一个场景,一个小伙子单手扶把,骑车带着他的老头子,另一只手举着个吊瓶,老头儿胳膊上插着针打点滴呢。很可惜我把这样的画面错过去了,没法拍。

记者:有人评价您的黑白片要比彩色片拍得好?

王文澜:我对彩色胶片不兴奋,对黑白片比较亢奋。看到什么东西,首先反映到脑子里的就是黑白片。黑白片的好处是你始终能控制它,在暗房里的操作你一直能控制,不像彩色片你拍完了只能送到图片社去。“文革”时期我开始拍照片,那时候也有彩色胶卷,保定胶片厂出的“代代红牌”,拿到一个就如获至宝,那时候大家都想拍点彩色的,现在大家倒想偶尔拍拍黑白的,这就是时尚的变化。

记者:这本书里最早的一张照片是什么时候拍的?

王文澜:这本书一共有300张照片左右,最早的一张是1975年拍。1967年我开始拍照片,那时候我没想过摄影有反映社会的责任,更多是把它当成情感上的消遣。骑车去颐和园、香山、十三陵玩,拍拍照片。1976年“四五运动”,第一次把镜头对准社会。再后来,我到《中国日报》做摄影记者,曾经以为留给摄影的事不多了,因为“文革”已经过去了,一个剧烈的社会运动已经结束了,而我并没有意识到应该用照片把它留存,觉得没什么可拍的,这真是很遗憾的事。

1982年,我结识了一位美联社的记者,他给我们看他拍的照片,零散着看不觉得怎么样,可后来他出了个摄影集《毛以后的中国》,我一看就觉得后脖颈子凉了一下,日常生活中一些熟视无睹的东西,你把它集中起来,表面很平静,年头越长,内涵就越丰富。那以后,我认识到摄影是一辈子的事,不是半年一年两年,而是跨世纪的,我已经拍了30多年,要拍到拍不动为止,摄影就像个永远写不完的长篇小说。

记者:现在数码产品风行,每个人都能“写自己的长篇小说”,摄影技术还重要吗?

王文澜:摄影艺术有很大的偶然性,很多业余爱好者抓到的东西非常棒,专业摄影师一辈子拍了几十万张,可也许还选不出一张能得到公认的。但摄影难就难在它太容易了,谁都可以拍照,体育、广告、科技这些专业摄影当然需要一定的技术水准,但对记录生活场景而言,技术是次要的,发现的智慧是决定性的。