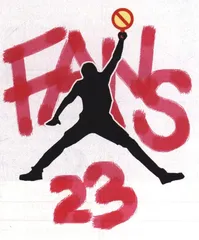

思想工作:“乔迷”东单蒙羞记

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

“篮球之神”乔丹未能如期在北京东单篮球场现身,招来骂声一片,而且从球场骂到了报上网上,多难听的话都有。挨骂,乔丹咎由自取。广州某报的报道说,有些“追星族”是提前一天晚上赶到现场,“在等待与希望中度过漫长黑夜”,“更多人在北京清晨近乎瘫痪的交通中从四面八方涌来,忘记了头顶烈日的烧灼”。故“乔迷”们的沮丧和愤怒完全可以理解,热脸贴了个冷屁股,天底下伤感情的事,莫过于此。现场有一个小男孩儿甚至说:“怎么说好了来的都不来呢?他们拿我们中国人当人吗?”

童言无忌,但这位显然已出离了愤怒的小男的话,却有些误伤到我的感情了。乔丹爽约的确伤害了中国“粉丝”的感情,但是,非要把这事上升到民族主义高度不可的话,乔丹或耐克公司所伤害的应属于“乔丹追星族”这种特殊“民族”的“民族主义感情”。虽然我不看NBA,不迷乔丹,不买或不接受赠送的耐克产品,不过,这似乎并不妨碍我也是中国人,在我这样一个中国人看来,乔丹还是挺把我这个中国人当人的,或者说,我找不到任何说服自己相信乔丹不把我当人的理由——道理很简单,既然“乔迷”把乔丹当成心目中的“篮球之神”,或者说压根就没把他当人,他又为什么要把“乔迷”当人呢?

虽然不能用“始乱终弃”来概括追星族和明星之间的一般性关系,但事实上乔丹对“粉丝”们的厌恶是不带有任何民族主义或种族主义色彩的。乔丹在他的自传里直言不讳地写到,“粉丝”对他的个人生活来说,意味着“连逛百货公司都要等打烊之后”,“连理发店也不敢去,只好操刀自裁”以及“走在路上随时会被群众包围”,甚至有“女人躺在地上央求乔丹开车辗过她的身体”。乔丹的真实感受是:“老实说,好几次我快被烦死了,很想对球迷大喊:‘他妈的,滚开!’”乔丹自传里的这一段,我曾经在本栏引述过一回,但是这好像丝毫也不妨碍民族主义的逻辑在上述新闻报道中继续发展下去。我发现,清代以降,绝大多数指责或怀疑“(某些)外国人把中国人不当人”的立论当中,一定都不会缺少另一些外国人的证词——“甚至连老外都这么认为”。果不其然,上述报道接下来写到:“乔丹在美国参加类似的活动会取消吗?记者追问《时代周刊》一记者,他很肯定地回答:NO!”

接下来,神话终于在这一典型“受害者”心路历程的第三个阶段如常得到了最后的完成:“一支名为‘showtime’的花式篮球表演队的队员们正卖力地做着最后的准备和练习。队长韩炜告诉记者:‘我们就是想让乔丹知道,中国人也会玩篮球,也能灌篮!如果乔丹有兴趣,还可以下来和我们较量一下,我等这一天已经好久了!’”失望之余,一条“(乔丹)因为怕打不过我们所以躲起来不敢见人”的光明尾巴奋然勃起。

抗战的第四个年头,为了抵抗弥漫在当时中国政治空气里的法西斯主义细菌,继续发扬“五四”精神,提倡“在政治上可以抵抗无知识的垄断主义,以及与迷信不可分的英雄崇拜主义”的“民治主义”与“科学精神”,沈从文先生以《读论英雄崇拜》一文参与了一场笔仗:“英雄崇拜若近于群众宗教情绪与浪漫情绪之归纳集中,近代使用的方式是分散到社会各方面去,已经成为一种习惯。玩球的,跑车的,爬山的,游水的,无不可以引起这种集中的作用。英国封一个戏子作爵士,瑞典给一个电影女演员颁发勋章,这是国家有意从群众中产生英雄的例子。罗斯福有时会为足球比赛发发球,斯大林大排场款待从北极探险回来的水手,这又是现代伟大意义不同的另一例子。这事值得注意处,便是真的领袖都有意将英雄崇拜情绪转移到娱乐或致用分子方面去。”

以“玩球的”乔丹VS北京“乔迷”的个案观之,本来早已在“近代”被“转移到娱乐或致用分子方面去”的英雄崇拜,似乎存在着重新被逆转为激发民族主义情绪之用的可能。今日之中国与沈先生当年面临之中国绝不可同日而语,因一个外国明星的爽约而陡生“拿我们中国人当人吗”之疑,我希望这真的只是一个“小男孩儿”的童言。惟一可以告慰受伤害的北京“乔迷”、特别是那位小男孩儿的是,据威震美帝的中华“篮球之神”姚明叔叔在《姚明闯荡美利坚》这本书里说,盛名使他失去了平常人的生活方式,到了休斯顿快一年,竟连太空总署都没有去过:“怎么去,一出门就造成交通堵塞,那多没意思,想想还是不要出门的好。”休斯顿的街上虽然也有华人,但肯定以老美居多,因此,这表明姚明肯定也曾以和乔丹类似的“不出现”方式伤害过休斯顿人民的感情,也没把美国人当人——以一位北京小男孩儿的方式。