后镀金时代:镀钛时代?

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

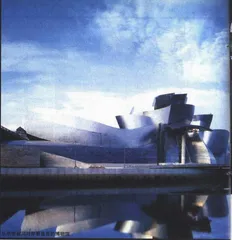

从奈维翁河对岸看盖里的博物馆

位于空间碰撞焦点的吹拔上空空间

从扭曲的墙缝里透出一线采光缝隙,更强调了其间的壅塞和冲突

室内空间局部,可以同时看见外墙

有好几年了,我一直很想不通,何以一个美国建筑师竟会在我们此地的文化圈儿里热闹到满村争唱蔡中郎的程度,照理说,和他同时代的出色建筑师多乎哉很多也,他总还说不上是公推第一的盖世英豪,比不得柯布当年,如何能引得建筑行外的人都注目起来。况且,他的建筑既贵又费,完全没有普世效仿的可能性——我说的这个人是盖里(Frank Gehry),当然。

盖里是1929年生人,1978年因设计了自己家的住宅而一鸣惊人,以建筑界的通例衡量,也可算得老树开花。虽然他历来被说成是最纯粹的解构主义者,但是从他那之后几年的作品来看,无论是盖成洛约拉法学院,还是循了历来建筑大师们的通例去设计奇形怪状的长短椅子,或是推出他个人商标式的鱼形灯具——乱花迷眼的八面出击,显见得他还是一直在摸索着属于自己的发声方式和音域。今日之盖里真正有了迹象,是他1987年在德国的Weil—am—rhein市设计了维特拉家具设计博物馆:如同旋风吹散以后重新碰撞堆积的团团块块的建筑形体,金属板材开始出现在屋顶部分。盖里得到普立策建筑大奖是在1989年,应该说,和他的建筑演变日程是很吻合的。

如今再说到盖里,仍去说他起手做的那个自家住宅就不太妥帖了:面对一只雄壮牛蛙,还费唇舌在蝌蚪的故事上又是何苦呢。那是远端。近端呢,最近他在洛杉矶做的迪斯尼音乐中心虽已落成,可很快就遭到当地居民的投诉,说它的强烈反光造成了热污染,要求把它遮蔽则个云。好在,与这迪斯尼音乐中心堪称亲哥儿俩的还有早一步的西班牙古根海姆博物馆,至今听见的似乎都是好话,可以容我们来耐心琢磨琢磨。

提起古根海姆博物馆,若是在从前的建筑界,人人都知道那是螺旋形体的莱特大作,1959年盖在纽约。往后就得多罗嗦一句地点,以求和盖里1990年的设计做个区分了。以建筑史的运转速度来看,不到半个世纪的时间跨度当然可以说是“转眼间”,这古根海姆基金会转眼间就又找到一个大师在建筑史上涂涂抹抹,心胸和实力都够瞧的。

盖里的古根海姆博物馆位于西班牙的毕尔巴鄂,开个玩笑,这个城市的英文拼写Bilbao让我想起《指环王》里拣到魔戒的毕尔博,荒谬,却是挺贴切的联想,因为这个博物馆的形象真的仿佛来自于魔界。

毕尔巴鄂市的冶金工业传统让它和洛杉矶大不一样,直面了生硬的重金属气质而毫无惧色。盖里之来,并不是孤身犯险,该市为了振兴局面,先后请了许多建筑大腕来操刀,盖出七七八八好多座时髦新建筑,并且各种风格照单全收。其中,盖里的博物馆最是重头戏:既要塑造毕尔巴鄂市的新形象,又要体现当代建筑最高的艺术水准,同时也要为古根海姆基金会充任新的形象代言人。上述三点如果均有了切实的恒定结论,其“新”很容易转瞬即老,所以,这根本就是一个只有开场白,故事尚未展开的局面,它这种戏剧性,配得上一个开放式的结局。于是流转游移不宁不定的建筑形象能在竞赛中胜出,也就着实很有道理了。

博物馆位于毕尔巴鄂的奈维翁河畔,隔岸不仅可以观火,什么都可以观的,河水泱泱正好给人们拉成了一个方便的退步,恰合了审美需要距离的老话。另一巧合是它位于河的南岸,从对岸看过去恰是逆光,不必忍受太多刺眼的眩光,金属外壳的反光效果温和了许多。它的主要形体像是一枝金属花,居中是高达50米的花瓣堆簇在一起,东西南三个侧翼延伸如同花茎。这三个侧翼都被设计成独立的展览空间,南翼展出博物馆的永久藏品;东翼是一个狭长的大展厅,局部墙面略有曲度,展出临时展品;西翼展出的是当代艺术作品,几个展厅的形状和大小各自不同。大观众厅和餐厅、商店等集中安排在首层,都可以直接连通到博物馆门前的广场上去,出入既然便利,就与过往的市民容易构成交流互动。

无论是隔着些须街区远眺这个博物馆,或是走近了贴在它的墙根儿处高山仰止,都会惊叹于它的形象,难为设计师当初是从何想来。古时曾有康德大师说,谁要是用语言来讲述诗和画的美,他就要痛苦掩耳以示鄙薄,如此我也该知趣闭嘴。盖里的建筑造型便是不能拿来描述的,它当真只能留给每个人用自己的视线去绕绕绕,绕出一个感受来。但是惊叹的同时我也疑惑,在这波状起伏的金属花萼下面,究竟能包藏着什么样的空间,又该当是怎么个用法。照理说,博物馆在展品的布置上有很多硬性的规矩讲究,且不论天光照明这些细事,单说挂画儿的墙面,总要足够大而平整才行,即或有曲面,也必得是婉约缓和的曲度,像盖里这般惊涛骇浪大江东去的做法,难道真就能置功能要求于不顾?

对策有二。其一是把展品做个调整。除了传统的绘画雕塑以外,现代艺术的很多作品都会用到声光电各种特效,其实差不多是个多媒体展示,对墙面的需求因此弱化了许多。第二招是移步换形。仔细看,南翼永久藏品的展厅都是矩形的平面,临时展厅也大致周正。东翼建筑靠上方的两带波折,曲则曲矣,却是放在顶端,其实是通高的一层空间,做到三层的高度、做出三层的外表假象罢了。曲线再是如何复杂,都只高高地在天上变化,并不妨碍底下正常地使用房间。挨近人体高度的节段上直墙面不少,外墙还相应用到了石灰石,并非一水儿的钛板。也就是说,真正位于视线上下的展览部分,可敷使用的实惠部分其实大大的。

那么,这些波状的体块就都是些噱头了,在建筑上并没有更多实际的功用了吗?

在整个建筑形体的中心凸起的地方,那弧度处处不同的聚合点,是体量碰撞最集中的位置,被设计师放在了各层的栏杆通道标高繁复多变的大厅吹拔的顶上,完全是给人提供四维体验的空间焦点,正要它越乱越好,何愁多变。现代主义者推崇的抽象空间语言,在符号学那一群后现代派的手里好像是式微了,可是还有解构诸人,却是把它发扬到了新的极致。如果没有电脑帮忙,这种境界就很难达到。盖里设计方案的时候,先从徒手的草图勾勒开始,然后是模型。这好像容易只局限在外型塑造环节上。而建筑的内部空间更是与人直接相关的。即令在巨大尺度上做出了复杂的形体变化,也无非巨型城市雕塑而已,比亨利·摩尔强点儿有限。解决了内部空间的复杂组织,才是建筑师的完整工作。计算机的作用,除了对设计做一个数字化的整合、核实建筑技术与结构方面的细节以外,对于空间语素的牵拉、扭曲和伸展,都是不可或缺的助力。90年代以来建筑形体中日益多见拉伸变形的手法,不单是直线平板形象的审美疲劳逼着设计师求新思变的缘故。

不过,即令空间效果的确有了奇特的变异,这总归也是属于使用功能以外多附加来的价值,需要多花多少金钱堆积的,它,是不是一种浪费?

圣保罗大教堂是不是浪费?凡尔赛官是不是浪费?颐和园是不是浪费?

在资本的时代,神权和王权都已退场,博物馆这种建筑类型,就成了资产阶级新的圣殿。以这个规格来讲,循规蹈矩形式追随功能的建筑,恐怕难以胜任其时代精神的具体赋性这一象征任务。新教伦理把人们压抑偌许多日子,直等到如今,才有了敢于在材料和空间上都浪费到肆无忌惮地步的盖里,以奢侈消费为至高信仰的西方世界,总算可以舒心了。