东看西看:赫尔佐格和德梅隆在伦敦

作者:娜斯(文 / 娜斯)

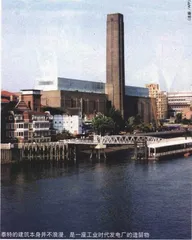

泰特的建筑本身并不浪漫,是一座工业时代发电厂的遗留物

伦敦泰特美术馆现代馆雕塑品鉴赏——蜘蛛

赫尔佐格

德梅隆

第一次注意到很多城市的公共建筑都并非由本国建筑师设计,而是来自各地,是在巴黎。学美术史的妹妹向我解释说,法国人就是要请外人来设计,也许可以增添新意。事实证明,卢浮宫金字塔、蓬皮杜艺术中心等等非法国建筑师的手笔,都已是巴黎的标志之一。实际上,世界各大城市的标志性建筑也多是外来建筑师设计,如悉尼歌剧院、毕尔巴鄂美术馆等等。纽约倒掉的时髦双塔是日本建筑师设计的,现在正在改建的现代艺术馆也是日本大师中标,至于新世贸,则有德国和葡萄牙建筑师参与。

中国现在也走进这一行列。看现在北京正在建设或即将建设的大型公共建筑的设计,快成了世界A级建筑师“谁是谁”的名单,我不觉得这有什么不好。老北京没被保护好,新建筑再做不好,真没什么可看的了。与其做一些“伪古典”“伪现代”,何不好好做些真的呢?找到真的感觉,其实不管是古典还是现代都会焕发生命力的。

设计奥运主会场的赫尔佐格和德梅隆,他们这之前最引人注目的作品在伦敦,伦敦泰特美术馆现代馆(TateModern),自揭幕之后好评如潮,可以想见奥运主会场落成之后对于国际媒体的吸引度。

这次去伦敦终于有机会拜访,结果是一个难忘的夜晚。也许白天的感觉会不太一样,但是在夜色中,沿着泰晤士河慢慢走近泰特,还没到就有种奇妙效果,因为建筑前特意设计的一行行一列列小树林中都打着灯,冬日的光秃秃的树枝别有一种又坚硬又脆弱的浪漫。可是泰特的建筑本身并不浪漫,是一座工业时代发电厂的遗留物——所以那一行行小树林的设计当然是别有用心。

与北京奥运场的夺目气势不同,泰特现代馆简直就可以说有点落后反动——在伦敦建一座新建筑其实没有比北京容易,美术馆的钱是自行筹资的,不是政府拨款的,所以没有那么大手笔,能买得起哪块地。该社区同意不同意你建这样的房子,都是美术馆董事会得面对的事。总而言之,经过一系列错综复杂的协商,最后他们决定在泰晤士河边,改建圣保罗教堂正对面的废弃发电厂。这一决定一出可是舆论大哗,因为那座现代风格的红砖建筑物当年胆大包天建在泰晤士河风景标志之一古典的圣保罗教堂对面,本身就是工业时代不可容忍的“罪行”之一。它的纪念碑形的大烟囱正好与圣保罗的古典尖圆顶唱对台戏,代表了伦敦的古典与工业化的两个时代。泰特美术馆新馆应该是属于新世纪的,怎么能回到那座工业时代的建筑中去呢?那座材料是砖的建筑?想想西班牙毕尔巴鄂美术馆那闪闪发光的表层和张狂的造型吧,你就知道泰特是多么的低调了。

后工业时代,发电厂建在离市区这么近的地方已经是被淘汰的观念,所以发电厂早已搬迁,可是建筑本身一直没拆,泰特选中它一半也是出于经费考虑,当然另一半,也是看看这种新旧撞击能否撞出什么新意。至于后者,就是赫尔佐格和德梅隆的本事了。当时参与竞标的设计,多对原建筑物有大的改动,力求创新,而赫尔佐格和德梅隆则是顺应旧物,却有化腐朽为神奇之感,所以入选。其他入围设计的思路都是在原有建筑上或大增或大减,只有赫/德的设计最简单但是又最合理,而现在把他们与其他设计比较就能看出其最简单的逻辑正是最合理的逻辑。他们把那个大烟囱合理利用,可以展览大型艺术品,也是登高望远的公共场所,高高的大堂更有一种后现代教堂式的效果——说后现代教堂,因为它那高耸的空间令人联想到哥特式教堂,但是用大钢柱支持的内里则又是工业化的,而左面的画廊商店部分则是用灯光以及材料做出悬浮效果,和钢筋的冷与硬对比出一种暖与柔。

我去的那天,又正巧大厅里正有一个装置艺术,大堂的天花板上全贴了镜子,两边则喷干雾,正前方用很多盏灯制造出一个黄色太阳。人一踏入大堂,先是雾蒙蒙加黄太阳的超现实气氛,却然后目光不自觉地要向上,向上,上面却是自己遥远的蚂蚁般的身影,不能不差一点疑惑自己是否已灵魂升天。很多年轻人在二楼的平台上仰面躺着,要说后现代教堂,这可真是恍若其中了。

大堂里面完全是工业厂房的粗犷,但是展厅一边则面向泰晤士河的一面,有平台有窗可眺望夜景,安宁而沉静。在建筑的外型上也是同样处理,惟一加了一层打光的横梁,使建筑发出光芒,也让原有的形式更加强有力。

用工业时代旧建筑改造成美术馆的例子还有巴黎的奥赛美术馆——改造自一座旧火车站。奥赛美术馆充分体现了巴黎人的优雅,泰特则怎么看怎么英国,那种保守与前进兼而有之的,更重内涵的气质。

用工业时代旧建筑改造成美术馆的例子还有巴黎的奥赛美术馆

赫尔佐格和德梅隆是公认的理念与实际相结合的大师,他们的前卫里总是带有瑞士人那种实事求是的稳妥和低调,他们的设计在北京脱颖而出一点也不令人感到意外。这两位建筑师在国际化与本土化、现代与古典语言之间的随心所欲的游走令人钦佩。泰特美术馆跟鸟巢体育馆完全是两种思路,但是都特别地适合当地人文环境,从原传统中的元素出发去寻找当代风格,没有一点牵强之感,而且越看越舒服。不像有些大师作品,语不惊人死不休,容易被震慑,但是再深究却觉得有些不甚了了。

事实上,经他们这么一推陈出新,人们对原建筑的砖材料的设计细部的精美有了新的认识,庆幸一座现代设计经典没有被轻易拆掉。而且它令人联想到意大利中世纪砖塔楼的造型,也让人重新思考古典形式与现代语汇之间的关系。

英国人也是一个保守与前卫元素谐和有之的民族。也只有在伦敦,才有可能有这么一座貌似保守而又极端前卫的美术馆建筑。这样的建筑不可能出现在现在一心求新的上海、北京。它只属于伦敦,一座有底子有自信又不张扬的城市。泰特美术馆的建成,大大活跃了伦敦南岸的人气,吸引了大量人流。这基本上有点像现在北京的大山子厂房画廊区,也是废物利用,也是化工业化时代遗迹为后现代时髦,只不过泰特有财有名能更大手笔罢了。大山子的不利因素是离市区毕竟远,不像泰特,一座桥就连到了伦敦主市区,成了一个可以乘地铁也可以行走前往的所在。更因在河边,所以自是泰晤士河风景的一部分。

从泰特出来,我再次注意到馆前小树丛的设计,也许夏天它们会显得更葱茏,但是我觉得它们那冬日的光秃秃的枝干更具一种硬性的诗意,正是这座建筑本身的那种感觉。在泰特和圣保罗教堂之间,则是一座轻盈的全金属构造的桥,名曰千禧桥。人们或从泰特走向圣保罗,或从圣保罗走向泰特,眺望泰晤士河沿岸的风景,有过去,有现在,也有未来。