我在欧洲的旅行

作者:三联生活周刊(文 / 林妹妹)

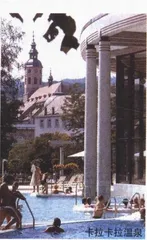

卡拉卡拉温泉

巴登巴登:2002年7月

下楼到最后几级台阶时不小心踩空,本以为没什么大碍,待到了机场,脚踝却肿了。机场的医生建议我回城拍一个X光片,无奈只好回到燕莎附近的医院拍一个片子,好在只是扭伤,并未伤及骨头,医生建议我取消旅行。敷了一天冰袋后,我还是登上飞往法兰克福的航班,不过这意外的扭伤倒让我断了四处游走的念头,在巴登巴登(Baden-Baden)的一个星期变得放松休闲,切合了这个黑森林边缘城市温泉疗养胜地的特性。

住在一家古老的饭店,每天早上坐在阳台上看书,对面几个老式建筑的屋顶后是如黛的山和郁郁葱葱的森林。巴登巴登自古以来就是著名的温泉胜地,陀思妥耶夫斯基和屠格涅夫有几篇小说都是以巴登巴登为背景,这里现在也是很多俄罗斯新贵钟爱的度假地,卡拉卡拉温泉浴场(Caracalla Therme)里就有很多带着孩子的俄罗斯家庭,他们谈笑风生的,很容易就和不苟言笑的德国人区分开来。卡拉卡拉有室内室外好几个温泉池,各不相同。室内屋顶极高,阳光从透亮的雕花玻璃照进来。芬兰浴分两个池,一边热一边冰凉;香薰室满室热气里弥漫着薄荷柑橘的清香。室内中央的圆池子是专供那些拿着医生处方的人用的,水疗服务在德国是一种福利,只要有医生处方即可享受。室外蓝天白云下的露天温泉里,不同功能的水柱在不同时间开放,有一种每15分钟开一次的旋转涡流设计是孩子们的最爱,每次随着涡流转圈,他们乐开了花的笑脸和惊喜的尖叫感染着所有的人。每天下午在卡拉卡拉的露天温泉休息放松一个小时,四周是花,树,喷泉,教堂和青山,很容易想起马克·吐温对巴登巴登的描述:10分钟后你会忘记时间,20分钟后你会忘记世界。

巴登巴登的车牌很有趣,车牌上城市名都缩写成BAD。这个小城里住着很多富人,好车很多,满街漂亮的保时捷或劳斯莱斯车后挂着“坏”字打头的车牌,在游客看来很是好笑。

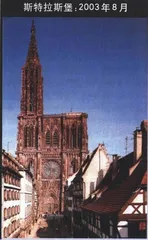

斯特拉斯堡:2003年8月

斯特拉斯堡位于法国的阿尔萨斯,地处法德边境,离巴黎须五小时车程,离法兰克福只须两小时,是法国境内最德国化的城市,也是欧洲议会的所在地。小时候学的都德的《最后一课》,讲的就是发生在这个地区的故事。虽说欧盟位于比利时的布鲁塞尔,但法国出于自身考虑,还是坚持将欧洲议会设于此,并耗费巨资建了巨大豪华的欧洲议会大厦。议员们一个月四次来此开会,食住行都给斯特拉斯堡带来很大收益,斯特拉斯堡的物价也就水涨船高一点也不便宜。

一路在德国和西班牙时,商店都在打折,醒目的标牌显示打折期直到8月底,因为想着最后一站可以和朋友一起购物,所以一路上什么也没买。到了斯特拉斯堡,朋友说打折期已过。不太相信法国这么有个性,还是去了斯特拉斯堡大教堂旁的商业街逛了一圈,果真商店里都已是新品上市了。

我们走进一家著名的香水和化妆品店,店员热情地迎上来介绍他们的促销活动,买任一款100毫升的香水,再加一欧元,就可以选择同品牌的任一洗浴护肤产品。朋友看上迪奥的Ja’dore(那个金发带金色项圈的女子的宣传广告很是深入人心)的夏季款,33元,旁边同款的润肤露要55元,朋友和店员确认,真的是买了33元的香水加一元,就可以送55元的润肤露,朋友说那你们不是亏本了,店员说这就是促销。货架上仅剩两瓶润肤露了,我们一人买了一瓶这种香水。

回到家里,朋友和在巴黎的朋友通电话,那边都说没听说过这等好事,让我们再去帮她们也买几瓶。朋友的老公对我们这种觉得占了便宜的小女人心态很是不屑,说买的哪有卖的精,一定是这送的东西不值钱,但还是开心。

巴黎里昂车站餐厅的示意图

车站里的美食:2003年8月

从法兰克福搭火车,半个多钟头就到了威斯巴登。威斯巴登的火车站和欧洲很多大中城市的火车站一样,宽敞明亮,阳光从高高的拱型玻璃天花板照进来。车站里有很多店铺,书报杂货店,大小超市,更多的是一些小小的食品摊。在威斯巴登车站发现用酸奶做成的酸奶酪,里面加上很多新鲜的蓝莓浆果,不太起眼地一盒盒放在冰柜里。买来一尝,惊叹不已。酸奶酪纯厚浓香,蓝莓浆果鲜美多汁,一盒酸奶酪里,店家放了很多蓝莓浆果,每咬一口,都有好多蓝莓浆果迸裂,鲜甜的浆汁,裹在细腻的酸奶酪里,每一口都充满期待和享受。

德国菜没多大特色,在威斯巴登的那几天,每天几乎必到车站去吃一盒蓝莓浆果酸奶酪。店家还有别的品种,如在酸奶酪里加覆盆子小红莓,草莓菠萝之类,有一天索性一样买了一盒,放在饭店冰箱里慢慢品尝。始终觉得蓝莓浆果的最美味,可能因为蓝莓浆果的多汁甜美,和纯厚细腻的酸奶酪搭配在一起,最是相得益彰吧。离开威斯巴登,对蓝莓浆果酸奶酪还是念念不忘,可惜到哪儿都没再见过这道简单的美食。

在科隆的凯悦酒店,提起蓝莓浆果酸奶酪,热情的餐厅现做了一盘,放在精致的白瓷碗里上来,酸奶酪搅得很厚,放成小山状,上面点缀着几颗蓝莓,精致得像艺术品,可吃起来的味道远不如威斯巴登火车站小店冰柜随便装在塑料盒里、丝毫不加修饰的那种天然美味。

在国外的车站经常遭遇美食。有一次在卡尔如斯赫转车,在车站里一家温馨明亮香气扑鼻的咖啡店,发掘到又一美味,用椰丝和奶酪烤制的甜点,店家非常慷慨,在蛋糕的夹层和上面部放上厚厚的椰丝和奶酪,烤出来的椰丝香脆,奶酪丰厚,蛋糕绵软,就上热热的雏菊茶,真是等车时最大的享受。

好友在东京工作生活。每次经过东京时,她都要带我四处找最好吃的甜点。上次去的一家就位于新宿站内,小小的店面,货架上琳琅满目地放着现制的各式布丁,鲜奶的,酸奶的,大豆的,绿茶的,各种水果的应有尽有,而且都是小小盒的简单包装,所以可以多尝几种,和欧美甜点相比,日本的甜点清淡精致,别有滋味。

国外很多著名车站里都有著名的餐厅。比如纽约中央车站的那家富丽堂皇的以生蚝和海鲜为主打的餐厅,环境装饰都古典,生蚝也非常新鲜。而在柏林弗雷德里克地铁站里,我吃到了最鲜美的腌鱼,去头去骨腌得成香鲜嫩的鱼,配上滑嫩的酸奶油和清脆的酸黄瓜粒,美味与众不同。国内的车站大多简单粗陋,似乎没人会想在那儿吃什么东西。记得大学时坐火车,为了避免在环境恶劣的车站多呆,每次都赶在火车出发前才匆匆进站,根本无法想象在恶浊的车站里进食。

白芦笋的季节:2203年5月

5月在欧洲,正逢白芦笋的季节,很是见识了欧洲人,尤其是德国人对于白芦笋这种时令菜的痴迷,满街的餐厅都在拿白芦笋做招牌,不少人还呼朋唤友专去出产白芦笋的农庄尝鲜。餐厅里的白芦笋通常会搭配火腿、烤小牛排、龙虾、烟熏三文鱼等,也有用白水煮了之后蘸荷兰汁等酱汁吃的,每家餐厅都会隆重推出自家的招牌酱汁,虽然口味各异,但白芦笋的味道都甘鲜柔嫩。很喜欢吃清水煮白芦笋,什么汁也不蘸,取其鲜美的本味,那些最新鲜的白芦笋,感觉像是要融化在口。只可惜每次吃不了几根就觉得很饱,而德国餐厅菜的分量都很大,浪费了就觉得暴殄天物般的可惜。

从维也纳到日内瓦的欧洲之星特快火车,豪华舒适,从车窗到车顶的三分之二面积都是玻璃天窗,天空湛蓝,身边和头顶的风景都无比清晰。菜单每人一份,薄薄的折页,设计得非常精致,光是看那些菜名就有食欲(其实有时候菜名和介绍比菜本身更吸引人)。去到餐车,里面人已很多,餐台很简单,但铺着精致的台布和刀叉,大家都在静静地吃喝。厨师长极力推荐他们的主打菜——自芦笋Risotto,用肉汤,火腿末,干酪加白芦笋烹制的意大利调味饭。白芦笋味道不错,但放得太少,其余的就那么回事,中国人一向把米饭看成大事,单作主食的,很难习惯意大利式的一锅烩。

在瑞士首都伯尔尼,沿着老城的石子路和湖边走下去,有一家著名的古堡似的餐厅。一进古堡,视野开阔,气氛神秘,上下两层的餐厅里装饰着如欧式教堂用的彩色玻璃,天花板上吊着巨大的水晶吊灯,每张餐桌上都点着白蜡烛,感觉那些穿这白衬衫,白围裙的侍者像天使似地在烛光里走来走去。欧洲的侍者大多很职业,但比较冷淡,远没有美国和中国餐饮服务业热情的服务意识,而且上菜速度极慢。那天感觉整个古堡的人都在吃芦笋,等天使终于将白芦笋配意大利面条放在餐桌上,太长的等待已让品尝美味的乐趣去了大半,幸亏味道还不错。

据说白芦笋和绿芦笋其实是同一种芦笋,只是白芦笋在被采收前一直是埋在土里的,不受阳光直接照射,所以是白色的,非常鲜嫩。在欧洲,白芦笋好像是春季的象征,春天来了,白芦笋就上市了,大家尽情享用,因为春天会很快过去,白芦笋也就下市了。北京好像没有这样的时令蔬菜了,现代种植技术和贮存技术让蔬菜变得随时可得了,这到让人失去了等待的乐趣。古人为了故乡的莼菜和鲈鱼之味而辞官返乡的“莼鲈之思”变成遥远的故事。在北京和白芦笋不期而遇的重逢是在凯宾斯基那家著名的啤酒餐厅。春天的北京,大家只敢在户外活动,临着亮马河的露天花园餐厅成了乐园。那天穿着德国民族服装的服务生推荐的正是他们新推出的白芦笋。春天将尽的一天,在餐厅照常点了白芦笋,那个德国经理略带歉意地过来说:“对不起,你们晚了15分钟。”

城市的变迁:2003年7月

北京申奥成功的那天,接到远在纽约的同学的电话,她很激动也很困惑地问:“申奥片拍得真不错,可北京真的变得那么漂亮了吗?”在北京土生土长的她,大学毕业后就出了国,一直没时间回国休假。宣传片当然会挑最精华的部分拍,但北京这些年的变化确实有目共睹。新闻上经常有新旧北京的对比,那些黑白影像的老北京的生活景象,有时看了让人心惊。

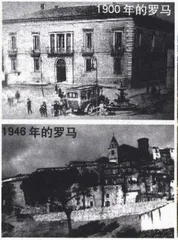

浮光掠影游完意大利回到北京不久,偶尔在电影台看了一部经典意大利名片《偷自行车的人》(《The Bicycle Thief》),片中旧罗马的破败景象和光鲜亮丽的新罗马相比,让人想起龙须沟之于现如今的北京。

这部在1950年获得奥斯卡金像奖特别奖的黑白影片,讲的是“二战”之后的罗马,百废待兴,失业很久的男主人公好不容易才找到一份贴海报的工作,不料第一天上班便被人偷走了他上班必须用的自行车,于是他和他孩子在大街上四处寻找丢失的车子。他找到了偷车贼,可那个人和他一样是贫民,他被偷车贼的街坊们所围攻。他最后无可奈何地下手偷别人的车,却被警察逮了个正着。全片故事简单,但故事本身所表达出来的那种极其真实的生活感觉和生存体验,在半个世纪之后仍然会得到共鸣。

这部片子将战后罗马社会面貌鲜活地反映出来。在罗马破旧的街道上行走的都是瘦弱的人群,人们排队等候着算命的说是否会有好运,当铺中多的是自行车被单之类的物品,让人想起很多中国老片子的类似场景。

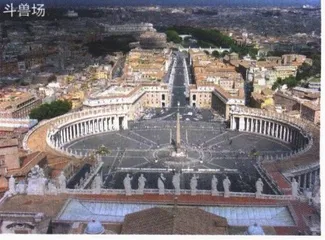

而现在的罗马是一座既古老又现代,弥漫着浪漫气息的绮丽城市,具有欧洲其他城市所没有的独特风格。两千五百年的历史舞台留下的各种各样的遗迹遍布城中,那些在历史和艺术史中常见的古罗马城的断壁残垣,教堂,古斗兽场,万神殿和梵蒂冈教堂壁画等建筑修葺保存得如此完好,让人惊叹。

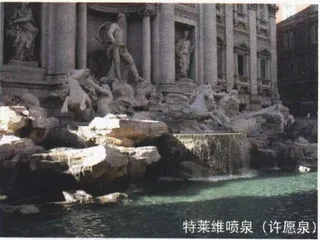

和特莱维喷泉(许愿泉)的相遇充满惊喜。从米兰乘火车到罗马,天色已晚,根据米其林旅游手册的介绍去找一家著名的意大利面条餐厅,沿着蜿蜒的小街,走过遍布鲜花的红黄的房子,向右拐,不期而遇赫然出现在眼前的竟是打算第二天去参观的许愿泉。夜色下,灯火通明,游人如织,很多人在向泉水里扔钱币。许愿泉背靠海神宫,正面是栩栩如生的众神雕像。无限透明的蓝绿色泉水哗哗地从群雕之间流出,漫过层层岩石,流向四方,又汇于一池。这座著名的喷泉,负载着多少人对生活的美好愿望。

特莱维喷泉(许愿泉)

今日的罗马古老而现代

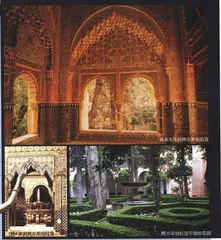

卡门和摩尔人:2003年7月

小时候看梅里美的《卡门》,对书里狂放不羁,爱憎分明的女主人公印象深刻,看到“卡门”这个词就想起那类吉普赛女郎。到了西班牙南部城市格林纳达后才知道“卡门”是带花园的别墅的意思。

欧洲今夏出奇的酷热,烈日蓝天下的阿尔巴辛区的山坡上坐落着重重叠叠,错落有致的小楼,在日光下白得刺眼。那其中有很多就是卡门,小院子里花草明媚,树木葱郁,常见高大茂盛的橘树,密密的绿叶中点缀着点点金黄色的橘子,院中还有各式喷泉。

西班牙天黑得晚,人们晚上八九点以后才会吃饭。刚到格林纳达,在极有名的一家餐厅吃晚饭,那家餐厅就在阿尔巴辛的一个“卡门”里。西班牙饮食并无过人之处,鲜切的风干生火腿片很是美味。而格林纳达的特色菜,菜单上大力推荐:格林纳达最新鲜的豆和最美味的火腿,用地中海最纯净的橄榄油煎制。点来一试,其实就是中国南方的春蚕豆,盛名之下,其实难副。天色黑了,对面山上著名的阿尔罕伯拉官笼罩在耀眼的红光中,白天白色的宫殿成了名副其实的红色城堡,辉煌夺目(阿尔罕伯拉在西班牙语里是“红堡”的意思)。

第二天一早就迫不及待地去参观阿尔罕伯拉宫。阿尔罕伯拉宫可能是世界上最美的建筑了,那精美无比的豪华宫殿,宁静茂密的花园果园和潺潺不绝的流水喷泉,让人有置身世外的感觉。阿尔罕伯拉宫是格林纳达的象征,是西班牙摩尔艺术的瑰宝。小时候看莎士比亚的《奥赛罗》,书中苔丝德蒙娜的父亲对她和奥赛罗的婚姻不满,后奥赛罗被人陷害,那些人经常轻蔑地称奥赛罗“摩尔人”,当时对这个结局惨烈的故事的历史背景很不了解。通过这次格林纳达之行,直接了解了那段历史,也就更了解了那个故事。原来8世纪初,北非的伊斯兰教势力渡过直布罗陀海峡入侵西班牙,摩尔人控制了大半个伊比利亚半岛。在此后的八百多年,西班牙的天主教徒不断为收复失地而站,摩尔人迁都格林纳达,建了绚丽奢华的阿尔罕伯拉宫。到了15世纪末,最后一个伊斯兰国王终于交出格林纳达,撤回摩洛哥。

前两天看希拉里克林顿的自传《亲历历史》,她提到比尔克林顿当年和约会时,曾表示大峡谷的落日余辉是他毕生最赞叹的自然美景,而最令他难忘的人造景观则是夕阳西下时分的阿尔罕布拉宫。后来西班牙国王卡洛斯带领克林顿一家三口造访格拉纳达的阿尔罕布拉宫验证了比尔·克林顿的说法。

读书和行路无疑是人生最大乐趣,而当这两者能相互映证时,那真有锦上添花的惊喜。