醉心于大目标的小建筑

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

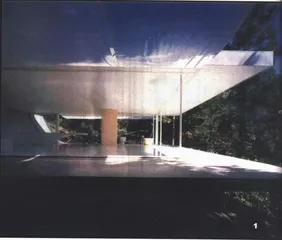

1.从侧面透视整个住宅的内部空间

2.山坡下仰视,只见雪白的挑檐和遮阳蓬

3.正面看空寂的屋里

4.坐落在墙根儿长榻上的视野

古典时代建筑师的地位,其实和贝多芬愤怒拒绝的宫廷乐师身份差不多,兴许在艺术上有着至高无上的品位追求,个把人还享有艺术大师的荣耀,但是在皇族的眼里,比起里戈莱托来,强点儿有限,适足以作为点缀,御用的闲臣罢了。建筑师有资格也有了兴趣置喙社会问题,是在资本主义以后。现代主义者们生发了用建筑手段来解决社会症结的畅想,原也是合着这一步调的。不过各种试验的实际效果一直不很明显,因此那种伦理热情是后现代以来时常为人诟病的,还在坚持作愤青状的人就不很多了。

而后现代时期的一个大话题是全球的生态问题。这也是先发的富国们吃饱了挑着头儿先琢磨起来的,其实在所谓欠发达国家里,照理说温饱还是压力,其他事情尚虑不及呢。反正,如今有点儿社会责任感的建筑师们,关心一下建筑的“可持续发展”和环境保护问题,就是大大地对啦。

从这个意义上来讲,建筑行里捐弃已经用得顺手的工业原材料,发掘再生材料的用途,应该是一个很重要的发展方向。话虽是这么说,毕竟合近求远的市场成本目前还是大问题,于是真正在做这一种探索的建筑师就显得很前卫了。比如日本的坂茂君(Shigeru Ban)。他说起自然

与人类关系的时候,口气颇有点激越:“即使自然灾害也不再是自然灾害了,而是人为的灾难。……在地震中罹难的多数人不是死于地震本身,而是被倒塌的建筑压死的。全球性的洪水泛滥之所以多起来,在很大程度上是因为建筑要用木材因而砍伐了森林。”

坂茂于1957年生于东京,20岁去了美国读建筑,1984年获得建筑学的学士学位,次年回到东京创办个人建筑事务所。

他找到自己的新建材,起源于一次偶然的机遇。芬兰建筑大师阿尔托的作品要在日本举办展览,坂茂就去帮着布置,用木头做好的展台事后就要拆掉丢弃的,他觉得很心疼。因为他历来是个邋遢人,什么东西都堆着不扔不清理的,所以办公室里颇有些存货可以让他在思虑间看来看去。忽然间,看到堆积如小山的描图纸、传真纸的筒芯,他觉得自己找到答案了。从此,纸筒就成了他在建筑里试着拿来充当支撑体系的材料。

坂茂的纸筒后来都是经过了长期放置和潜伸变形的处理,做成了预应力形式的元件,用木头节点来做接口,很可以简单组装。

在坂茂的建筑设计实验里,与这材料实验同步进行的,还有他的一系列住宅设计,他是本着研究的意图来做这些房子的,真也就难为他,居然真能给这些设计部找到了自愿花钱来实现它的客户。这个办法在西方建筑界向有成例,50年代那会儿就有了Eames和Neutra在加州做的Case study Houses。坂茂自称受到西方文化的影响更深,想必取了同样的名目“个案研究住宅”不会只是巧合。他在这一系列的研究中,专注于表达空间的特性与环境景色之间的关系,想要为新时代设计出新的生活原型,这理想不可谓不宏大,好像只该是第一代大师们才会有的雄心和自信。的确,坂茂受到密斯的影响是很深的。

这一串“个案研究住宅”里的第八个,是坂茂本人最心爱的一个设计,但是并没有在建筑上用到他用熟了的纸筒框架的结构。这个设计最初受到的启示,来自于密斯设计的巴塞罗那展馆。准确地说,来自于坂茂对巴塞罗那展馆的解魅。

巴塞罗那展馆历来被看作是现代主义建筑的原型典范之一,其中一个特点是,它把地面墙而天花板之间的联结拆解了,以其疏离来揭示新的结构体系能把自由平面成全到什么地步。然则多年之后的坂茂对密斯的建筑详加琢磨,却发现巴塞罗那展馆的结构审美倾向是个假象:“它是一个伟大的建筑,但是如果你细看,它的结构非常暧昧,因为所有的柱子都离墙很近。因此我怀疑这些墙和柱子究竟是装饰还是结构。”为了证实自己的怀疑,坂茂不怕麻烦,真去对结构元件进行了计算,结果发现墙和柱子这两套东西,只拿其中任何一套来做屋顶荷载的支撑都绰绰有余。

与此针锋相对,坂茂设计了一个“无墙住宅”,这是1997年的事儿。

“无墙住宅”重新定义了“墙”的概念。比如看密斯的玻璃住宅,墙在视觉上是透明的,但是实际上连窗户都没有,完全没有可穿透性,只是沉默而固执地阻隔在室内外之间。以日本人的血脉,坂茂再是怎么西化,也不能不认为日本传统建筑里的“通透”才是真的。(从我大唐偷去的!)日本传统建筑里的“墙”,多是障子或屏风。它们都是可以随心打开的,各个片段的空间很容易沟通起来。在他的这个设计里,建筑内核处的一组高大柜子就是惟一的固定隔墙,天花板上设有交错的轨道,可以用滑动的拉门来把整个室内的贯通空间灵活分隔成厨房、浴室、卫生间等各个部分,仿佛拉开了几扇屏风,而理想状态当然还是完全贯通的。包括抽水马桶在内的家居元件放在屋里各个角落,以使用功能来界定各个生活空间的虚拟边界,是坂茂用组件自身在周围产生空间“气场”的效果来做成看不见的分隔“墙”,心理的暗示取代了实体。而面对眼前景致的外墙部分则是当然的玻璃整面,不过是可以完全打开的滑动嵌板,从后墙拉出来,沿着周围露台的内边缘展开,取代了外墙。周圈儿一带白色蓬布,白天撑开成了遮阳的卷蓬,夜里放下来就是现成的垂帘。完全是日本风味。他在1995年做的另外一个住宅在这一点上做得更绝,干脆名字就叫做“帷幕墙住宅”,而且还很自豪地说:“密斯发明了玻璃幕墙,而我只用一道帷幕。”

这个“无墙住宅”的建筑预算是很紧张的,经济考虑当然会影响到它的设计,但是并没有成为扼腕之限制。它盖在一片陡峭的坡地上,一般的常规是要为它先立好桩基建出一个平台来,才好把建筑托住。为了节省地基造价,坂茂却是在山坡上挖出了一个土槽,把房子嵌在里面,这样就只需土方工程的花销。这种做法的一个副产品是必不可少的挡土墙,如果不在土槽周沿做上挡土墙的话,山坡上的土就会坍塌下来掩了房子。坂茂把挡土墙和建筑的后墙做成一体,而且更进一步,让这后墙和地板也成了一体。雪白一片平展的露台在后部忽然卷曲上升,沿着山坡的斜度缓缓上到屋顶的高度,然后又与天花板汇合了。所以,这个房子的横剖面成了一个横放的U形夹子,把起居的空间夹在了中间。

这种做法把屋顶做成了从山坡处悬挑的板,而且出挑得很远,于是合理的结构方式是要在前缘给出一个支点,化解悬挑状况。由于只需要承受屋顶的垂直荷载,坂茂在建筑的前立面上做的是三根极其纤细的柱子,其直径只有55毫米——在视觉上完全可以忽略不计的一组因素,更加强调了室内外无遮无碍的交流。

坂茂给这屋子里只设计了四件固定的器件:厨台、盥洗台、抽水马桶、浴缸,都是要用到上下水,一挪动就要多花钱的。它们的脚下那一片地带,用另外一种规格的地砖铺砌,既是防水的必需,也是功能分区的示意。在这个纯白色的夹子中间,它们也以纯白色表明了自己的纯粹功能身份。靠后面曲墙的根儿上放了一个白色长榻,精光的,我猜被褥都藏在橱柜里,日本人的习惯。原木本色的家具也是四件:高橱柜、长躺椅、一对椅子。这三件坐具的靠背,都是用纸筒横拼而成的,坂茂的个人商标。

这有动有静的几件东西,就是这个房子里的全部内容了,如果不算人的活动的话。只有生活简单到极点,才能消受得了这简单到极点的建筑——连个电视或音响都没有的,真就只能坐在树顶上品茗观山柳浪闻莺了。所谓新的生活方式的设计,是不是也就包括着对需索无度的欲求

的删削呢?

从1995年开始,坂茂不断获得各种各样的重要建筑奖项。就在做这个“无墙住宅”的1997年,他获得了JIA年度最佳年轻建筑师奖。