报道:炒房游戏:接受与拒绝

作者:三联生活周刊(文 / 郇丽 马丽萍)

2004年3月6日温州春季房产交易会上,外地项目唱了主角。大量的温州民间资本通过房产会涌入全国各地的楼市

“禁炒令”原委

从4月1日起,南京市开始实施《加强商品房预售管理实施细则》,这被称为是国内第一个正式出台的遏制炒房的行政调控政策。舆论认为,南京市出台禁炒令的根据是,2003年南京市的商品房价格平均每平方米上涨了1000元左右,高达30%的投资炒房比例带来的虚火是造成房价飙升的重要原因。

但是,出台禁炒令的南京市相关部门却无法直接回答这个问题,南京市房产局产权市场处党委办公室主任舒建红说,很难确切掌握炒房客的数量和资金量,也很难断定它就是房价上涨的主要因素。如何区别开房产市场中的投资与投机行为,是一个棘手问题。而且在他看来,房地产市场的调节必须经济和行政的手段并用。

据规定,南京购房采用实名制、期房限制转。这个驱逐炒房客的“禁炒令”在复旦大学房地产研究中心主任华伟看来像是个笑话,他说,“限制期房转让”政策与温州人无关。而且,期房转让不过占整个交易量的2%左右,对”炒房”的限制非常小,出台政策只是表明政府调控的信号,只是对市场信心的微调。

对此,南京房管部门有关人士表示,该政策只是打击期房投机,并不禁止“付完首付、房屋交付后再转让”的正常投资。房管部门主要对合同鉴证后的期房转让把关,处于认购阶段的炒卖主要靠开发商自律。因为“禁炒令”并没有对销售方式进行限制,如果“炒房团”直接向开发商订购数十套房屋,房管部门依然无法阻止。

在“炒房”是非辩中,中国社会科学院金融所尹中立博士属绝对保守派,他认为炒房破坏了房产市场秩序,增加了金融市场风险。面对南京、杭州等城市限制炒房者入市各种措施的出台,他认为,这些措施并没有直接对投资者产生实质影响,治标不治本。政府还应该出台真正限制炒房者进入房产市场的相关规定。

在“炒房”的热发地带,继南京之后,上海、杭州等地政府表示即将采取措施抑制房产投机行为。上海说正在酝酿对预购新建商品住房,在期房阶段不得转让的对策;同时抓紧实施商品住房交易的网上合同备案制度,控制以出租为购房目的的投资需求,限制以伺机涨价时再抛售、从而获取收益为购买目的的投资炒作。杭州市方面说正在考虑对以投机获利为目的的房产交易征收额外的费用等。

浙江房地产业协会中介专业委员副主任赵军对此忿忿不平,他说,房子和股票从某种角度有相似的地方,现在各种对温州人的抨击实际是认识上的不够,中国的房地产市场不能够接受今天涨明天跌的事实。他认为,“‘温州购房团’所到之处无论置业还是投资,都不是坏事,没有外地经济的参与,本地经济也好不到哪里去”。

与赵军一样不喜欢用“温州炒房团”字眼的还有复旦大学房地产研究中心主任华伟。他说,1998~1999年间,温州人在上海的投资不过几十万平方米,到2003年底已近500万平方米,温州购房团的存在活跃了上海的房产市场。从目前的房产市场来看,如果温州人不买房,各地政府、地产商也会头疼。

戴德梁行总经理胡港文在这场争论的观点有些中庸,听起来更体谅政府,他说,房产同时具备投资和居住两种功能,是一个特殊的产品,任何政府都会通过税收、分红来有效管理投资秩序,也有必要考虑百姓的居住问题,否则难免造成社会不安的情绪。

谁在炒房?

长三角的炒房之风势头如此强劲,足以让大家有兴趣对“台风眼”探个究竟。记者通过上海房产市场寻觅风源。

近年来,随着上海经济实力的强大,上海本地包括国内其他城市的炒家,已经逐渐在上海楼市中占据主流地位。有资料显示,2003年上海全市房价上涨20%左右,部分楼盘甚至上涨了50%~60%。而在2002年,上海整体房价的涨幅只有8.2%。可以说,炒楼盛行是上海房价飞速上涨的一个重要原因。

据了解,炒楼花的始作俑者最初是来自香港、台湾和东南亚地区。首先,在上海的许多有港资背景的大型房地产开发商身边,都聚集着一大批这样的炒家。一个成功的开发商往往能够得到众多足够分量炒家的“托盘”,当然他也能够让炒家从中获得足够的收益。多年的跟随已使得开发商和炒家之间形成了一种类似于“生态链”的默契。于是,他们也就从香港一起炒到了上海。

其次,由于长三角地区与珠三角相比是更为便宜的出口基地,台湾厂商从3年前就开始大规模涌入该地区,而后又把上海作为了安居之地。现居住在上海的台湾人已达50万之巨,他们自然成为“哄抬”当地房价的主要力量。

如果说这些港台炒家们是最大的投机“集团军”,浙江的炒房大军则是第二大投机群体。复旦大学房地产研究中心主任华伟对记者说:“来自浙江的民间炒房资金约有1000亿元,仅温州一地就有400亿元。”

其实,目前在长三角炒房的人远不止这些,戴德梁行总经理胡港文就给记者举了个“台湾太太团”的事例:“老公在外面做生意,有钱的太太们组织起来投资房产,这个团体在规模、胆量上并不逊色于温州人,只是相对温州人更低调,没有走进媒体的眼睛。”

另外,素来精明的上海人也有炒房的天赋,人人炒股就是例证,所有人都想在一夜之间暴富,这些心理也推动房价走高。业内有说法认为:参与炒楼的上海本地居民,占了六成之多。

记者了解到,现在洋面孔的外资也逐步在这支队伍中显山露水,有低价收购现房的趋势。目前,投资中国地产的海外基金,像摩根士丹利房地产基金、嘉德置地旗下的嘉茂基金、新加坡投资公司旗下的GIC地产基金公司、美国雷曼兄弟、澳大利亚麦格理银行、美国洛克菲勒等著名的跨国房产投资基金都已活跃在上海市场。

国际基金的进入,也会带来国际炒家。虽然目前尚无确切的统计,但在投到上海房地产的100亿美元左右的外资中,以直接投资形式出现的仅3亿美元左右。而另外97亿美元的“神秘资金”如获得了国际投资基金的首肯,进入国际炒家手里,那给当地带来的房价冲击波,绝不会亚于“温州购房团”。

对于这些炒家的炒房行动,复旦大学房地产研究中心主任华伟对记者说,上海现在的房价并不是炒家炒出来的,而是上海房地产市场本身的特性决定的。也就是说,炒家的作用只是使这个价格线早到了而已,没有炒家,仅通过市场自身运作,上海房市迟早也会达到现在的价位。当然,由于炒家的加入,的确使某些城市的房产价格突然达到了本该若干年后才能达到的价格,对当地低收入者带来灾难。但房产交易本身是合法的,房价能炒上去也说明还是有市场,否则炒家早被“套牢”了,炒房团也早消失了。所以,这纯粹是愿买愿卖的事。

在这种内外资金的争相“吹捧”之下,上海投资性购房已经接近警戒线。据上海市统计局抽样调查,上海的投资性购房比例已经达到16%(以套为单位)。单价7000元以上的房屋,投资性购房比例已占39%。专家指出,从海外经验看,当投资性购房比例超过20%时,房市会孕育一定的风险。因为,目前介入楼市的投机资金不仅有这些民间闲置资金,更有庞大的房地产开发商和当地银行,它们共同组成了一条环环相扣却又极为脆弱的资金链。一旦市场供求关系发生变化,这些投资客的资金链将出现问题,有可能给整个市场带来冲击。

明显的例证就是,现在,江浙炒家开始带领着他们的投资团队和投资资金撤离上海。复旦大学房地产研究中心主任尹伯成教授认为,江浙炒家撤离上海市场是必然的趋势,由于这些炒家主要瞄准中高档房产市场,而上海目前的房市现状是高档房供大于求,高端市场的高风险以及明显下滑是直接导致大量投资人离场的主要原因。

揭开温州炒房团的面纱

如今,当某地的房价开始飞涨的时候,老百姓们就常常会略带神秘地谈论温州炒房团,据估算,这个松散的民间投资团体约有10万人之众,持有的资金在1000亿元左右。

但温州市房地产协会秘书长杨龙光在接受记者采访时始终认为:“说温州炒房团的行为是不理性的,是投机,我赞成。但有人说这种投机不合法,我表示坚决反对。”

他说,温州炒房团的形成,是因为温州市场经济起步早,民间资金充裕。温州人炒房的历史可以追溯到20世纪90年代中期。当时,一些先富起来的温州人买了几套房子之后就开始转手出售,从中尝到了炒房的甜头。从自身的经验出发,温州人感觉到,其他地区的房价也将像温州一样,在一段时间内涨幅会比较大,精明的温州人由此将投资眼光投向房地产。再说,即使温州人不炒,其他地方的资金团体也会找到这个市场。其实,温州炒房团的上千亿元资金与政府在房地产市场上所能控制的资源相比,又算得了什么?

戴德梁行总经理胡港文这样评介:“他们是由商人组成的,或者用一个更准确的词来说,他们是一群寻找利润机会的企业家。”胡港文还告诉记者:“温州资本的发展多积聚在低级的劳动密集型的产业上,而且证券投资也不是长项,而投资房产风险小,回报率高,每年都会有10%的涨幅,就算是租金也比利息高。自然就成为温州人资本转型的选择。”

如果仔细研究一下温州购房团,你就会发现一个很有意思的现象:这个团体中没有任何合伙制,更不会有股份制。他们内部,你三套,我两套地购房,各自独立行事。温州市总商会秘书长江小勇详细解释了购房团的成因:温州人喜欢单打独斗,这是指温州人喜欢单独出去闯世

界,但实际上,温州人更喜欢小团体作战。而这一特征的来源是,温州人的群富意识——亲戚带亲戚,朋友带朋友地去做一件发财事。炒楼盘也不例外,这样便有了团体。形成团体,其实也是炒楼的需要。人多,是为了规模经济。“这些都是自然的选择,但却很合投资理念”。

另外,在温州,炒楼团与媒体不无关联,当地媒体均大张旗鼓地参与组织了温州炒房团。炒楼热给这些媒体带来楼市热潮中的大量广告。

由媒体出面,选择一些好的楼盘,招引大家的注意力,只是创造了一种渠道。对于一些具体的购房组织人,却是隐藏在背后的人物。而这些人,据温州市体改办研究员姜洪青说并没有利益。这是一种没有利益的分配机制。今天你可能是带头大哥,明天可能他是带头大哥。上海你熟,但成都他有朋友,他们都可以成为带头大哥。

其实,温州炒房团正是看中了某一个城市的房产具备升值的潜力才会去投资它、炒作它。华伟对记者说:“这是一个社会问题,‘温州购房团’的背后是‘浙江购房团’,是迅速发展起来的中小资本对投资渠道的强烈需求。政府应该考虑的是如何为中小资本提供充分的投资渠道问题,是疏而不是堵。

炒房之辩

说起温州人炒房,炒高了房价,浙江房地产业协会中介专业委员副主任赵军比较激动,炒房怎么了,炒房又没有违规。只不过,在别人没有买房的时候温州人买了,在别人没有抛的时候温州人先抛了。

去年以来,由于上海市商品房价格上涨速度偏快,并首次超过北京,排在了国内房价的第一位,对此有关专家分析说,上海的高房价是多种因素引起的,虽然不排除一部分投机因素的存在,但其主要原因是申城商品房供需不平衡、房产项目成本推动所致。上海市政府发言人明确表示,关于“温州炒房团”炒高上海楼市的说法是没有根据的。作为一个国际开放的大都市,上海将仍然欢迎和鼓励外国和外省市资金投资沪上房产。

据戴德梁行统计数据,2003年6月底,上海全市商品房均价已达每平方米5830元,比去年同期增长23.76%,全市商品住宅均价为每平方米5784元,比去年同期增长24.36%,与2000年同期相比增长了53.67%。对此,上海方面一再强调短期内房价有一定的波动是正常的。

而当温州炒房团进京舆论乍起的时候,中国房地产业协会副会长顾云昌也表示了类似观点,他说,北京房价是和购买力是联系在一起的,不可能因此一路攀升。顾云昌副会长表示,现在没有法律说不让温州人炒楼,不让他们来搞投资,而且有些地方希望他们来投资一把,但炒楼的比例不能太高。

戴德梁行总经理胡港文说,“炒房人”的存在正说明市场的消费潜力,假如市场没有消费力,没有升值空间,所有的炒房人都不会参与。尤其是在高档房市场,更应该充分体现投资工具的功能。提到监管问题,在胡港文看来,炒房的“副效应”却不见得更为突出,他说,从目前房产市场情况来看,政府应该首要解决房产市场的税收漏洞。对于房产市场对金融市场的影响问题,政府应该在购房70%按揭贷款问题上严控

把关,采取更有效的方式评估购房人的还款能力。

从市场情况来看,目前被炒的房子既有普通住宅或商铺,也有价格不菲的写字楼,炒房者其实也是房地产市场一部分风险的承担者。

面对“炒房”,政府宜疏不宜堵,也是“炒房之辩”中比较有力的声音。复旦大学房地产研究中心的专家认为,政府不需要直接干预市场,但也不能放弃对“游戏规则”的完善。中原地产总经理李文杰认为,由政府叫停购房团的行为并不明智,因为房地产本身应该由市场来调节,政府单纯的行政控制并不符合市场的规律,应该采用多元化的融资方式来调节房产市场,防止房地产热在一些大中城市的高涨。

至于“温州炒房团”与加剧金融风险渲染到了一块,星际广源房地产顾问机构文玲女士向记者介绍说,以自由资金炒房并不会形成金融恶果,这是业内共识,温州炒房团根本就是一种市场行为。赵军同样辩解到,温州人购房基本都是自由资金,几乎没有贷款,如果有贷款那政府应该控制。

而对于如何平衡老百姓的住房问题,经济学家夏业良认为,政府应该给予当地老百姓住房补贴这样的转移支付手段缓解矛盾。限制“炒房”平抑房价并不能解决根本问题。

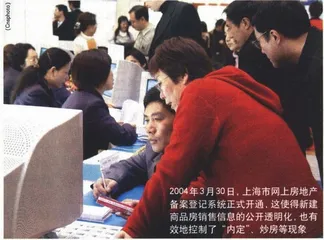

2004年3月30日,上海市网上房地产备案登记系统正式开通,这使得新建商品房销售信息的公开透明化,也有效地控制了“内定”炒房等现象

一个地产商眼中的“炒房热”——专访今典集团董事长张宝全

三联生活周刊:您怎么看待“炒房热”和温州炒房团这个特殊的团体?

张宝全:去年,上海、温州、宁波的房市,价格上涨了一倍,而最近又看到南京市和其他地方政府做出了“叫停”“温州炒房团”的决定。这是夸大了炒房团的作用。如果一个“温州炒房团”能把市场翻一倍的话,那还要市场干什么?市场的供需如果发生了变化,它的晴雨表就是房价。我们所做的应该是把三个城市房价上涨的原因做理性而全面的分析,从另一方面来说,资本的本能就是驱逐利润,你可以感觉到资本的嗅觉灵敏。包括到现在,没有人能说得清,到底有多少炒房团,带着多少资本在炒房。既然如此,过分夸大炒房团或夸大“温州炒房团”的作用,我觉得是外行人的想象。

三联生活周刊:您认为这三个城市房价上涨的主要原因是什么?

张宝全:房价上涨的这几个城市都是某个经济发达区域的重心城市或省城。这些城市无论从人文还是旅游上来讲,都有比较好的资源。购买房子除了本城的消费者外,还包括周边区域的人。

去年以来,很多地方对房子的需求开始反弹,而供应还处于冷淡期。我们知道供应有周期,一个产品出来需要有一年或半年的时间,而需求不一样,有可能突然就反弹释放出来。供需造成不平衡的局面也是短时期的。比如北京去年需求量涨得也很大,但是北京的供应量也很充足。因为前些年南方地产商全部看好北京,集中在北京投资。当需求反弹时,北京供需没有发生急剧的不平衡,这使得北京市场没有发生大的价格波动。而其他有些城市供应上存在着问题。

游资到处在寻找机会,我们可以说它对房价的上涨起了推波助澜的作用,但不能将供需决定的价格上涨多半归于游资。退一步讲,即使有部分资本进入了房市,它们也没有分担到额外的利润,获得的是从发展商那里让渡出来的利润。开发商怕承担风险,而游资这种对风险的化解作用,颇受发展商的欢迎。

三联生活周刊:从表象上来看,游资离开后,这些地方的房价确实开始回落,您是如何理解这种现象的?

张宝全:现在上海和杭州房子的价格开始稳定,开始回落,不是因为炒房团退出来了。游资撤出,说明这个地方的利润增长空间已经不大了。你可以倒过来想,一个地方,房子价格猛烈上涨的时候,一定有游资跑过来。利润没有时,游资自然会退出。

三联生活周刊:您不认为游资带动了这些地方的虚假需求吗?

张宝全:所以我说它是推波助澜的作用。游资造成了表面上的需求繁荣,而这种繁荣也刺激了供应,当供应慢慢跟上的时候,才发现这是虚假消费,这样就造成了比如上海房市的价格回落。供应跟上了,而需求已经被释放完了。没有真正的需求,游资也不敢跟上,因为它不是最后的消费者。游资也在判断,有没有真正的市场需求。它混在最终消费需求里边,但我认为,游资的数量跟真实的需求量还是差别很大的。

比如上海,一年的消费要达到2000个亿,能进入100个亿的游资就不得了,而这也不过是5%。这个5%就能把整个市场搅动,并且翻一倍,这可能吗?

三联生活周刊:对于开发商来说,游资的加入是件积极的事。因为这个原因,房产开发商对游资和“温州炒房团”的态度,区别于消费者和政府?

张宝全:我认为,大家夸大了这些因素,这是一个假想。不要把游资看成有太多的意义。有的人可能只是看到市场好,就倒手卖掉自己的房子,这样就变成了炒房人。而在上海、杭州本身就有很多游资。从某种角度来看,都是不同的投资者。人民币面临升值的压力,大家就把钱拿出来买房。有的人购买地产,本来是想出租的,后来一看,有钱赚,干吗不赚呢?

游资一定是个大概的概念,温州游资之所以突出是因为它具有集团形式,具备异地游动的特点。说游资都是温州炒房团也是不正确的,在房价上涨的城市,本地的游资进去的也不少。

总的来说,我认为游资的介入是件好事情,不需要干预。游资没有那么大的力量能够搅动房价。中国的房产市场是个买方市场,游资的介入减低了银行和卖方的风险,调剂了市场。在民间。不合法的身份使得游资不能变成投资团伙,只能变成经营团伙,来进行炒买炒卖。

三联生活周刊:您能预测这些资本会有什么新的移动方向?呈现什么特点?

张宝全:我个人认为,从现在开始,最近的时间内,这种现象再也不会出现了。以前股市的低迷,经济的影响和周正毅事件的影响都使供应受到了损害,而现在一切都在调整。在北京,发展空间是没有的。

游资下一部分有可能进攻二级城市。而南京、苏州,包括西安,都可能慢慢起来。像这些地方,房价本身才每平方米2000多块。游资进去,投资回报高。但是像去年那样游资比较集中的情况,是不大会发生了。

三联生活周刊:在房产市场中,游资的规模和作用有多大呢?

张宝全:有一定的作用,但现在还处于一个良性状态,因为他们的总量还没有超过15%。我估计占市场的5%~10%左右。

三联生活周刊:从机制上来看,您怎么看待炒房的前景呢?

张宝全:中国的产权制度决定了炒房现象持续不了太长时间。大部分游资还是和发展商合作。由于产权制度是基于产权证制,而不是登记制,炒房成了一个很危险很困难的事情。我们神化了游资到处在兴风作浪。游资活动的主要方式就是,跟房产商合作,买整栋楼,赚取类似批发和零售的利润。绝对不像部分媒体想象的那样,游资像是个大块头,走到哪里,就把市场搞乱了。由于温州人独有的人文特点,大众倾向于

把所有的游资起的作用,都归到了温州人身上。

张宝全