私人博物馆迁居同里

作者:马戎戎(文 / 马戎戎 娜斯)

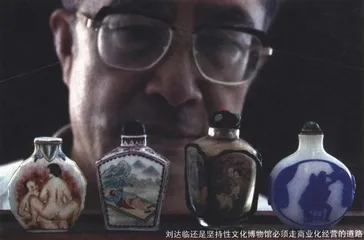

刘达临还是坚持性文化博物馆必须走商业化经营的道路

3月28日,上海市静安区武定路居民区内,一所二层民居小楼挂出了“闭馆启事”的牌子:本馆定于2004年3月28日起闭馆,并将迁往苏州同里。馆内,工作人员正在将一件件展品打包、装箱。门口,一块由费孝通题写的铭牌“五千年第一展”也已经摘下,上海争议最大的私人博物馆——中国性文化博物馆,在苦苦坚持5年后,终于告别上海。

与此同时,在距离上海80公里的江南古镇同里游玩的游客们,则发现古老的退思园后正在大兴土木,在始建于1906年的丽则女校的旧址上,几座园林式的新建筑已经初具规模。当地的居民向记者介绍,这片建筑大概会有七八千平方米,不仅仅是性文化博物馆,还将有百床博物馆、红木雕刻博物馆等私人博物馆入驻。同里给他们的条件相当优厚,不但不收房租,反而会给他们相当可观的补贴。

为什么是“私人博物馆”?

性文化博物馆的关张和同里大规模引进私人博物馆,令“私人博物馆”这一话题又一次浮出水面。2000年后,随着民众生活水准大幅提升,私人收藏逐渐成为文物古玩购买、收藏、保护的重要力量。曾有行家认为,继宋朝、清朝康熙乾隆年间、民末清初之后,中国历史上第四次私人收藏高潮即将到来。而2002年10月28日,九届全国人大常委会第三十次会议通过修订后的《文物保护法》,明确规定:“文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过下列方式取得的文物:依法继承或是接受赠与;从文物商店购买;从经营文物拍卖的拍卖企业购买;公民个人合法所有的文物相互交换或者依法转让……”并且规定以上文物“可以依法流通”。到2002年11月底为止,仅见诸报端的以省、市级以上名义举办的全国性收藏活动就达100余场。其中全国性的民间性质的博览会、展览会及交流交换活动占29.5%,由收藏者个人举办的各种类型的收藏展占全年活动的7.4%。而北京、上海两地也先后提出,到2005、2008年,分别建设100座、130座博物馆,并将私人博物馆作为国家博物馆、行业博物馆的补充。

然而,与这个美好前景相映成趣的是,一家家私人博物馆蓬蓬勃勃地开张,又一家家陷入苦苦支撑的境地。东北最大的私人博物馆——黑河“中植俄罗斯艺术博物馆”于2001年8月开馆,一年内曾免费接待了近10万观众。然而,一年后,其主人刘明秀就表示护养藏品等需要的庞大开销已耗尽他的热情和财力。“中国民间门墩收藏第一人”李松堂在京创建的“松斋堂民间雕刻博物馆”自2001年11月开馆以来门可罗雀,每月倒贴大量资金。位于北京崇文区白桥大街的北京市房地产交易中心地下一层的“北京古陶瓷标本博物馆”,藏有30大类、5万余件古瓷片,种类包括元代青花瓷、明代成化斗彩、越州青瓷、邢窑白瓷、汝瓷、钧瓷等名品。博物馆票价10元,但参观的人并不多,大部分人是为了喝茶——博物馆内附设“睦明唐”茶艺室,每人最低消费30元。投资人只能用这种方式来维持博物馆的正常运营。

上海是目前全国私人博物馆最多的城市,到2003年底为止,以陈列馆、藏馆命名,对外公开开放的有23家。藏品从火花、蝴蝶到钟表、古瓷不一而足。但是,在上海,私人博物馆面对的压力并不因此而减轻。

最大的压力来自经济。上海市文物管理委员会博物馆纪念馆管理处的周丽中副处长向记者介绍,上海的私人收藏家有三种:一种是教授、学者,为了学术研究而搜集、收藏;另一种是商人、企业家,从投资的角度而购进一些有文化、审美价值的文物古玩;第三种就是纯粹出于兴趣爱好的普通人。在这三种人里,除了商人、企业家,其余两种人都面临着巨大的经济压力。“首先你要有足够向公众开放的场地,不能指着自己家里的书架说,这就是我的博物馆;其次你要有足够的向公众开放的时间,不能自己在家的时候就开门,人一走就关门。”在寸土寸金的上海,仅场地租金和向公众开放的人工就是一笔不菲的支出。上海市作家协会会员陈祖武私人收藏了100张明清时期的床,包括千工床、苏制红木床、文人床、文化床、民俗床、拔步床6个系列。他曾经和青浦区联系过博物馆的场地,但每月数万元的房租、水电的开支令他望而却步,他只能将这些床寄放在乡下的仓库里。当然,在简陋的仓库中,木床所需要的对湿度和温度的控制都是做不到的。

对私人博物馆审批程序的严格也是让私人收藏家们头疼的一件事。据周丽中介绍,个人申请建立博物馆,首先要递交申请和相关材料。这些材料包括藏品目录、用房证明、对社会开放的陈列布局、经费证明。文物管理委员会从藏品是否成系列、够分量、场地是否足够、布局是否合理、经费是否足够等几个方面进行考核,全部符合要求后出批文,然后申请人拿批文到社会团体管理局民非处注册登记。

这个看上去并不复杂的程序已经将许多私人博物馆的开办者拒之门外。在上海现有的20多家私人博物馆中,只有壶具、钱币、乡村民俗、京剧服饰四家拿到了正式批文。其余的都因为种种原因进入了漫长的等待期。而对于陈祖武、刘达临这样完全靠个人收入来维持收藏的人来

说,这个等待期根本就拖不起。因此,许多私人收藏家只能在工商局注册为“文化公司”,以公司的形式开展业务,制作出售纪念品。而既然是“文化公司”,就必须上缴种种商业税,对资金本不宽裕的开馆者来说,这笔钱无疑是雪上加霜。

为什么是同里?

那么,为什么这些私人博物馆会不约而同地选择同里作为自己的落脚点呢?

性文化博物馆馆长刘达临说得很直接:“同里条件比上海好,我们当然去同里。”同里珍珠塔景点旅游有限公司总经理项后复是这件事的促成者之一,根据他的介绍,同里将给这些私人博物馆免费提供场地,而博物馆的门票将不计入游览通票里,而是单独售票,收入与同里镇五五分成。由于博物馆的非营利性和公益性,同里镇每月还将给博物馆一定数目的经济补贴。鉴于刘达临的教授身份,镇里还将专门为他建一个研究室,供他学术研究。

同里镇为什么如此重视私人博物馆?项后复一语道破玄机:我们要把同里打造成江南古镇的旅游品牌。他说,目前江苏、浙江有6个千年古镇,而这些古镇本身的面貌大同小异,不外是水乡、小桥、大院。要想和别人拉开差距,就必须找到新的、档次高一点的开发项目。

而同里旅游有限责任公司的唐伟严经理则解释得更加具体:引进私人博物馆,第一会取得良好的社会效益:这些私人博物馆的藏品大多集中在一个系列,有很大的文化价值,但未必是文物,国家也不会收藏。这样,如果得不到及时有效的保护,这些作品可能会流失。保护、抢救、挖掘、展示、研究,将是同里私人博物馆的宗旨。而能够保护、抢救、挖掘、展示、研究这些藏品的同里,将在世人心目中树立的形象是不言而喻的,也会吸引更多的私人收藏家来到同里。

木雕博物馆的馆长周先生就是被这十字宗旨打动的。周先生是一位香港商人,1987年在四川成都做生意的时候开始接触到民间木雕。这些雕刻大都出于很实用的目的出现在门扇、横梁等民居的各个角落。木头本身并不名贵,雕花也不是名家手笔,但每一幅图案都是一出传统戏文里的故事,附着相当丰富的文化信息。他曾向江苏省昆剧团请教这些故事的出处,已经没有人能够说得全。在搜集这些木雕的过程中,他亲眼看到,大量的民间文化作品是如何流失的:外国人通过中间商将古民居从家具到砖石一集装箱一集装箱地拉走,到上世纪90年代后期,在整个南方,他想找到一件像样的民间木雕已经很不容易了。十几年来,他收藏了500余件珍贵的藏品,在考察了几个地方之后,他最终选择了同里作为这些藏品的展出地。

然而同里镇并不是慈善机构。唐伟严和项后复一致表示,私人博物馆的引进必须符合同里的整体风貌。换句话说,就是同里只引进和文化古镇氛围相称的博物馆。同时,同里镇政府对私人博物馆将为同里带来的经济效益也看得很清楚。唐伟严介绍,同里现有8个景点,世界文化遗产“退思园”是其中的亮点。但同里最大的问题是,游客留下来过夜的比较少。旅游经济讲究6个字:吃、住、行、游、购、娱。门票收入一般只占1/5,剩下的都来自第三产业,游客不过夜,第三产业就没办法发展。私人博物馆的引进,将大大丰富同里的景点,将一日游向两日游拓展,也将带动住宿、购物、餐饮的发展。而有些藏品本身就可以直接用于第三产业,比如百床馆就将推出体验活动,将一些古床开辟成旅馆,让游客在博物馆里过夜。

唐伟严甚至还算了一笔经济账:留在同里过夜的游客,住宿费至少100元,午饭和晚饭每餐至少10元,购物至少会有50元,这样,每个游客就会增加将近200元的消费。而同里一年有几百万游客,即使只有一半人留下过夜,这个数字也是惊人的。

这笔经济账对于渴望安定的私人博物馆的馆主们是一颗定心丸。在他们眼中,同里是一支潜力股。陈祖武说:“同里镇既然有办法把刘达临的性文化博物馆公开搞起来,就有本事超过其他古镇。中国人说‘天时地利人和’,我觉得同里都占全了。”

对于同里的做法,周丽中副处长持赞赏的态度。她一再强调:靠个人力量搞博物馆不是办法,无论从国外还是国内来看,私人博物馆的成功需要社会力量的扶持和帮助。但她也表示:同里不是私人博物馆的救世主,中国私人博物馆的困境也不是一个同里就可以解决的。

博物馆馆长周先生收集的木雕

一家私人博物馆的遭遇和机遇

如果要用一个词语来形容上海大学社会学教授刘达临和他创建的性文化博物馆,那就是“命运多舛”。

刘达临教授研究的范围是婚姻家庭问题,在研究中,他发现许多家庭问题都“与性有关”。1989到1991年,他在全国范围内做了两万例的性调查,这次调查的结果被他写进了《中国当代性文化》一书,这本书令他成为中国性学领域第一人。

在刘达临的研究中,有一个很重要的领域就是性文化藏品的搜集。他说:“我觉得不研究中国的昨天,就不能了解中国的今天。我们研究性文化从以下几个方面:第一是书籍。第二是探讨很多主题;第三就是性文物。研究古代,怎么研究呢。首先当然是书籍,但很多事情是书上没有记载的,而且书也不一定完全正确。物品是最雄辩的。”

1993年,刘达临的藏品在上海等国内大城市和法国、日本、澳大利亚等国家展出,场面火爆、人流如潮。而他鉴于藏品太多,搬运不便的情况,萌生了给这些藏品找个栖身之地的想法。1994年,刘达临在青浦区买下一幢农民三层楼房,供朋友和同行参观藏品使用。有商家看中了这些藏品的商机,邀请刘达临和他们合作开设性文化博物馆。1999年8月,由上海新世界百货公司和刘达临合作的“性文化博物馆”正式落户南京路。

开张不久,由于带一个“性”字,不允许在南京路上挂招牌,博物馆客流稀少,只有一些散客。由于性文化博物馆不赚钱,合作方提前终止了合同。2001年,博物馆搬出南京路,迁到了静安区的武定路,终于可以大大方方挂出招牌,参观人数也增长了,每天少则20人,多则四五十人。但由于路段相对清静,房租水电的负担又较重,性文化博物馆依然处于亏损状态。刘达临算了一笔账:每月需要五六万元的收入维持,门票30元的定价,这就意味着每月要有2000人参观,平均每天不少于60人。为了维持博物馆的运营,刘达临将自己写书的版税、讲课的酬劳全部投了进去。

在这个时候,古镇同里找到刘达临,承诺给他免费提供7000平方米的场地,以及每月1万元的补贴。2003年8月,刘达临和同里签约,定于2004年4月18日正式迁馆同里。很多媒体认为让这么好的博物馆离开上海是一种文化资源流失。上海市文物管理委员会博物馆纪念馆管理处周丽中副处长对这种说法的回应是:政府不可能面面俱到。

而事实上,刘达临并不是没有过机会。上海的豫园商场和国外的一些机构都曾向他抛出过橄榄枝,但他还是想把性文化博物馆作为一种公益文化事业进行发展,回绝了这些邀请。几年下来,刘达临也很清楚自己的弱点:“经营观念、经营手段都很落后,书生气严重,也很轻信别人。不会订合同,不会拉关系,不会签协议,但其实很多问题就出在这些地方。”

即将迁出大上海的“性文化博物馆”

但是刘达临还是坚持性文化博物馆必须走商业化经营的道路,他说:“性文化博物馆的价值一定要用商业的方式来体现。办展览要用钱,继续收藏也要用钱。但钱从哪里来,跟国家要显然是不现实的,只能自己养自己。中国毁坏的东西太多,靠书、靠图片来保存太难。总要有人

抢救,从科学的态度来收藏研究。我一定要把博物馆坚持下去。”

面对迁馆一事,很多人将之形容为“颠沛流离”。刘达临说:“如果有同等条件,我还是要留在上海,因为上海毕竟是国际大都市。”但他自己也很清楚,同里是发展的一个难得机遇:“解决了经济问题,也解决了人文环境、地理环境,收藏也可以扩大,而且去看的也不会仅仅是上海人,全国各地的人都有。同里目前一年有100万游客,而且还在上升趋势,我们也可以打广告,一年只要有10%的人来看博物馆,就相当可观。”

对于此事,最绝的评论来自同里旅游有限责任公司的唐伟严经理,他说,在上海这样的商业大都会里,文化性质的私人博物馆根本就是“文不对题”。这句话的意思和中国人民大学经济学教授徐禾是一样的:“私人博物馆仅有主观提供服务的愿望是不够的,还要解决市场需求的问题。”