私营作坊主的困境

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

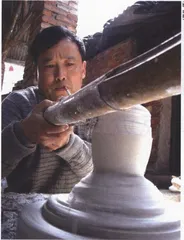

刘怀民的个体作坊,延续着几百年的传统工艺。如何摆脱几百年来私人瓷厂的发展困境,是景德镇私营作坊主共同的问题

刘怀民目前自己经营着一家瓷器作坊。在尚未拆迁的狭窄里弄中穿行,身边废弃的瓷器作坊和正在经营的瓷土加工作坊星星点点,不经意间进入一个残破的木板门,眼前出现一个半露天式的破旧棚屋,这就是刘怀民的瓷坊。作坊左侧还有一个已经很少见的柴窑,边上的木板架上零散堆放着各种半成品瓷。几个工人正在打牌,只有刘怀民这个老板在加工模具。有人笑着说,这是因为他昨天晚上没干活,今天工人就只好闲着。加工模具属于技术活,得刘怀民亲自做。

他的小作坊有七八个工人,厂房的历史可以追溯到清末。这里原来是新华瓷厂的厂房之一,后来他接手下来,年租金并不高,整个作坊的投入也就几万块钱。基本设备都是老厂留下的。说着他停下手里的活,引记者到小库房看他的产品——艺术佛像和造型酒瓶。“佛像是香港那边定的,2000块钱一个。酒瓶也是香港一个公司定的,这样喝完了酒,瓶子还可以作为摆设。”刘怀明拿起一个豆青色醉罗汉酒瓶,设计相当不俗。这样大小的酒瓶他卖20块钱,造型相对简单一些的仿古瓷瓶是10块,而香港公司的酒装在他生产的瓷瓶里静静的躺在香港机场的商店里,标上几百块港币的价钱。

由于设备和厂房跟不上,刘怀民的瓷品产量上不去。“我的极限生产能力是最多生产6万个酒瓶,而国内的酒厂往往习惯于大批量低进价进货。国内一个酒厂的订单动辄10万个,每个瓶子只有4块钱。”面对这样的订单,他只能望而兴叹。

在紧邻陶瓷研究所的景德镇为民瓷厂,陶研所的高级工艺美术师简丹租了瓷厂的几间房,开办了“简丹工作室”。除了绘图工具,惟一“昂贵”的设备就是旁边房里的一个价值3万元的小型燃气窑,这几乎是景德镇个体瓷业作坊的标准装备。记者去的时候,简丹正在一块瓷板上上色,她的助手是几个学生。简丹说,这些瓷板是香港最大的一个寺庙定做的,用于装饰天花板的。她指着架子上一个画有兰花的咖啡杯说,这

也是她专门为该寺设计定做的,这个工程属于一个整体性合同,简丹的工作室只是接受了一部分活。与刘怀民的作坊相比,简丹的产品虽然数量更少,但由于基本属于手工艺术品,品质比较高,因此售价也高得多。简丹非常遗憾地说,由于她并没有与客户直接接触,因此获得的利润相对较少,对于她的工作室来说,如何能够打开市场,进而获得直接的高利润订单,比如何扩大产量更为重要些。

景德镇自制瓷业之所以能够延续千年,主要原因是因为地处赣皖交界之处,并非兵家必争之地,相对闭塞,战乱较少。谈到这点,王淑凝认为,多年的闭塞,交通不便,也影响了景德镇人与外界的交流。福建德化和广东潮州佛山,在地理山的位置比景德镇优越得多。加上这些地方华侨多,投资额巨大,非景德镇可以比拟。

据景德镇考古研究所的研究,历史上福建瓷业曾经多次对景德镇瓷器造成过冲击。若非倭寇长期袭扰,加上郑成功与清兵作战,福建的制瓷业也许能够发展壮大。景德镇有名在于御窑在此。御窑生产不计成本。明清两代景德镇制瓷业的专业化已经形成,不过,资本少、受限多的民间瓷窑最终未能形成大机器生产。

景德镇今天的小瓷窑多达4000个,但这种现实和明清时期有显著的差变。刘怀民清楚的知道,他的致命弱点在于资本薄弱。由于产业规模过小,产能不足,他们错过了许多的商机。

和父亲创立“孙公窑”的孙立新说,他最大的愿望就是能够获得政府贷款,通过政府的经济扶植,将它的品牌推广扩大。“解放前的景德镇有许多名牌作坊,他们就是品质的标志。国营瓷厂改制后,私营陶瓷企业虽多,但却没有产生真正的品牌。我的问题是没有什么可以作为贷款抵押的。如果政府能够用我这个陶瓷世家的品牌作为抵押,如果我破产,哪怕收回这块牌子也行阿。”孙立新无奈地说。当记者问刘怀民,既然他兄弟朋友干同行的那么多,为什么不合股干,他不好意思的笑道:“干不成!我们这里人心不齐,观念还没有那么先进。要是能那样,我可以接的单子就多了!”