《反-C.S.X》,所谓陈邵雄反对陈邵雄

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

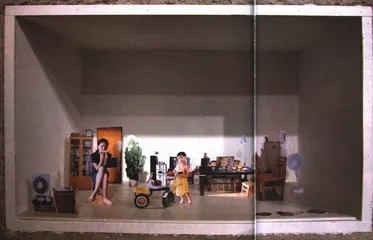

《家景》,图片装置,2002

《BBS——假如他们来了》,绘画装置,2003

陈劭雄的作品涉及录像、摄影、录像装置等多种媒介,可是他对每一种媒介的使用,都同时在质疑这种媒介的特性。

例如,1996年在杭州的一个录像影像展上,他的《视力矫正器》在两台电视机的屏幕前设置了两条观看通道,通到两个观看口,观众必须像对着双筒望远镜那样去看屏幕,只是两只眼睛分别看到的是两个屏幕,两个屏幕上的内容既相关又矛盾,比如一边的屏幕上的手伸向另一个屏幕拿里面的苹果,可是当那只手回到原来的屏幕上时拿的却是香蕉。或一个屏幕上的自行车向前走,另一个屏幕上的同样自行车则向后走;诸如此类,如果说这是一种生理刺激,它却不是顺着感官的方向向更刺激的内容发展,而是对生理特性、视觉习性的刺激。

他曾做过的一个短片《英雄》,针对的是人们在看故事片时的移情主角的习惯,在这个短片开始也同样引诱观众移情,当你以主角的角度跟随画面的中途,忽然主角——拿着枪的手把枪口转向你开枪。它试图矫正心理习惯,观看秩序被打乱了不说,作为英雄的白日梦也不让做了。

从1997年开始创作并延续至今的系列作品《街景》,是陈邵雄的作品中最广为人知的。他把一次次拍摄的街景剪裁后放入一个更大的街景照片上,照片成了照片中的照片,街景成了街景中的街景。这种双重现实的叠加,使景象超越了相机的取景框,超越了传统聚焦的摄影图像,制造出了另一个层次的视觉时空。这件作品不断地在各种展览上出现,除了它的艺术特点,另一个方面是因为《街景》是个长长的系列,像《清明上河图》有不断延伸的空间可能。

《街景》展示的方式是雕塑式的,不仅可以看到正面,还可以看到反面,事实上陈邵雄也乐意鼓励和启发观众从反面看,当你从反面来看这些街景的时候,又是一次反生理习惯的体验。因为它的透视效果跟我们习以为常的透视完全相反——近小远大。

不过,在这里陈邵雄并不是把反焦点和反透视仅仅当作一种美学策略来使用,而是对现代性“秩序”的警惕。在他最早做的一个有关风景的单频录像中,他在真实的风景前绘制上又添一层风景,随着录像放映的时间,绘画的风景一点一点地剥落,伴随着这个过程的是他的访谈对象在叙述着各自所理解的风景。它以一种文学的方式和意志诉说出每个人心里定义的风景,而设计出的能通达所有人的美景在人们的叙事中注定消失。

在这次展览上有6幅油画是话题之一,因为陈邵雄是以多媒体艺术家见册的,这次他的立意依然不在油画,而是用油画组成了一个绘画装置《BBS,假如他们来了……》:六张绘画附送六个有关“反恐”、军事占领和文化侵略的问题,好像广州就要面临着巨大的危机。诸如在地铁站的油画背景上贴上一个青春靓女的小照,画框下贴着“地铁里何种人种最适合当人肉炸弹”的问题,还有“假如拉登来到广州?”“假如布什来到广州?”“轰炸广州需要多少吨炸弹?”“‘9·11’之后,飞机撞大楼的方式还有效吗?”等等。观众可以在油画下面附设的台子上拿到不干胶纸条,写下回答贴在你想贴的任何地方。作为装置,他把油画当成一种诱饵,因为油画作为一种艺术媒介是人们最熟知的一种,正合适诱发观众跟着它的内容跟帖,而不用费心在媒介本身的新奇上。对油画技术的考虑也是把技术降到最低,尽量不在技术上引人注意,最大限度地突出它的游戏性质。至于为什么把这种问题游戏化,陈劭雄在有关的访谈中说:“艺术可能是生活这个系统中的安全模式,在生活出现问题的时候,人们就进入安全模式里,去恢复系统设置或杀毒。”展览开始不久,已经有100多条跟帖。油画装置将会像其他作品一样被美术馆之类的地方收购,而这些跟贴,陈邵雄说:“除了间谍机构,不卖别人”。

陈劭雄的作品总是把我们方式视觉重新矫治为不习惯的、却未经污染视觉,把遥远的恐怖拉近成身边的游戏,把每日经过街景的人们变成街景,都好像是在为心灵的通道和出口改变一下惯常的方向。

现代生活讲究的是标准化,体制化,理性化,所有的生活细节都被规划为合秩序的体制、合理性的规格,更为我们不觉的是,这一切都已被我们视为理所当然和本来如此,忽视了建立秩序的初衷和动力,也忽视了这些秩序同时造成的另一层次上的混乱。在陈劭雄的作品中,摄影在反摄影,视觉艺术在反视觉,风景在反风景。但他的方式不是反对,也不是讽刺,而是把乱的东西保存下来,把习惯的秩序颠倒过来,刺激人们对体制和标准保持敏感,对惯性的秩序保持警觉。